在我国,一共有着56个民族,其中人数最多的就是汉族了,也是人们印象中最初生活在中原的人。

然而,事实却是,如今的汉族并不是真正意义上的汉族人。

就连“纯正汉族人”的语言,也与我们如今的普通话大相径庭,除他们以外的人来听,几乎没人能听懂。

而这些“纯正汉族人”就是客家人。

那么,为什么客家人会是“纯正汉族人”?他们和汉族有着怎样的渊源?

汉人变客家人

汉人变客家人说起客家人的起源,还要从2000多年前的秦始皇时期开始说起。

秦始皇属于华夏族,而华夏族也是汉族的前身,在秦始皇一统六国后,中原地区大多是华夏族居住。

秦朝覆灭之后,汉朝建立,从此,边疆各族人民对中原人的称呼就变成了“汉人”,而随着时间的流逝,“汉人”逐渐有了一个民族的概念,即为“汉族”。

到了西晋时期,由于晋武帝司马炎在政治上的严重失误,导致各个诸侯的势力膨胀,最终引发了巨大的内乱。

而这场内乱,严重削弱了西晋的国力,再加上当时的西晋民心涣散,自然激发了周边少数民族的野心。

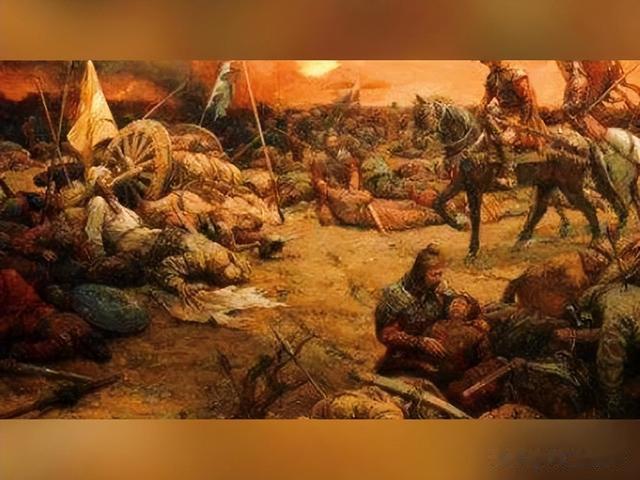

公元304年,匈奴刘渊起兵反晋,而有了刘渊的示范后,羯、鲜卑、羌、氐等民族纷纷起兵,争夺中原地区的控制权。

少数民族入侵中原地区,烧杀抢掠,无恶不作,而这,就是导致了当时汉族人近乎灭亡的一次历史浩劫——五胡乱华。

为了能够活下来,仅剩的汉族人只能开始进行大规模迁徙,一路南下,来到如今的湖北、安徽、江苏一带,也有一部分人迁到了赣南地区。

此后的100年间,他们的生活相对来说比较安稳,直到唐朝安史之乱爆发后,藩镇割据,再加上又是灾荒年,朝廷还趁此苛收赋税,各地民不聊生。

不久,黄巢起义爆发,而起义地点正是当时汉族人迁徙居住的地方,为了躲避战乱,汉族人不得以再次进行南迁。

而当时只有赣南、闽西和广东的东北地区没有战乱波及,于是,中原汉族人又在此处定居。

到了北宋末,由于元人入侵,导致再次发生大规模战乱,此时,一部分中原汉人选择从军,另一部分则选择继续南迁,来到如今粤东一带。

当时,为了区分本地人和难民,移民过来的统一都被编入客籍,相当于客人和主人,从此,客籍人在时间的流逝中,也慢慢接受了自己的身份,开始自称客家人。

在清朝时期,客家人再次因为战乱开始迁徙,一部分选择进入缅甸、越南,一部分选择漂洋过海来到南洋。

进入近现代之后,由于交通越来越便利,一部分客家人已经开始向欧美国家迁徙,如今,客家人的数量已将近一亿,在全球80多个国家,都能见到客家人的身影。

而在近两千年的时间中,客家人也发展出了属于他们的独特文化。

客家文化

客家文化对于客家人来说,最具辨识度的就是他们的客家语了,客家语被称为“唐宋中原古汉语的活化石”,它是最接近唐宋时期的语言语调。

在客家语中,保留了许多古汉语词汇,比如:“行”代表“走”、“食”代表“吃”、“目”代表“眼睛”等,这些词汇在现代普通话中,很多已经发生了变化或是不再使用。

客家语还是汉语的七大方言之一,它的内部也有多个方言片,如梅县话、惠州话、赣南话等。

客家语在语音上最显著的特点是声调丰富,相比于现在普通话的4个声调,客家语通常有6至8个声调。

例如,梅县话有6个声调,而惠州话则有7个声调,这些声调使得客家语在发音上具有一种特殊的韵律感。

客家语已经传承千年,客家人对他们的语言也有着独特的情感。

“宁卖祖宗田,不忘祖宗言,宁卖祖宗坑,不忘祖宗声。”成为了他们的座右铭。

除了客家语,客家人还拥有着各种丰富的客家文化,而另一著名的就是客家的土楼。

土楼是客家建筑形式中最重要的一种,尤其是福建的土楼最为著名。

土楼通常为圆形或方形,内部结构复杂,分为许多单元,一个单元就是一个家庭的居住空间,公共区域如厅堂、厨房等则是整个家族共享。

而土楼的中心通常是祠堂,用于祭祀祖先和举行家族会议,因此,土楼不仅是客家人的居住场所,也是他们社会生活的中心。

不得不说,整个土楼的设计都凝聚了客家人的智慧,它既考虑了防御需求,也注重了居住的舒适性。

除此之外,客家的民俗活动也十分丰富多彩,比如妈祖诞辰,在节庆期间,客家人会举行各种民俗活动与表演,表达他们对神灵的崇敬与对生活的热爱。

不仅如此,在中国历史上,不少战争中也都有客家人的身影,尤其是在清末抗日战争时期,来自客家的大批人才,极大地促进了中国的历史进程。

总结

总结客家人,是一个独特民系,不仅承载着中原文化的精髓,更在与其他民族的交融中,创造出了独具魅力的客家文化。

他们的语言中蕴含着深厚的古汉语遗留,听不懂的客家话,是他们文化传承的见证,也是他们身份的象征。

云之鹤

优秀的客家人