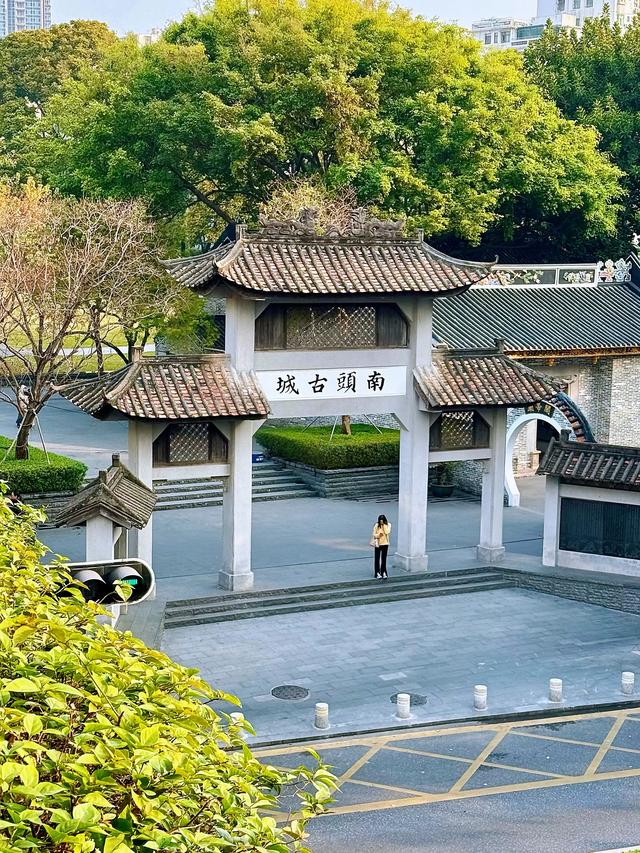

南头古城

想象中深圳这座年轻的城市是没有古迹可寻的,在下榻的南山区旅馆附近偶见“南头古城”还是颇感意外,一早进“城”探古,石坊边的月亮门内有座精美的关帝庙,三门洞开,屋脊上的岭南灰塑给人惊艳的感觉,一旁的文字介绍说,当地原有三座关帝庙,但仅存此处,据清嘉庆年的县志记载,关帝庙在南门外校场演武厅之左,始建于明万历四十年(1612年)。显然,这座庙是原址重建的。

关帝庙

关帝庙不大,但美轮美奂。从正门入内,彩绘夹道,“正气”匾下一面长方形的“关帝诗竹”碑,二株修竹代表风和雨,借指暂归曹操的关羽复杂的内心世界,有诗为证:“不谢东君意,丹青独立名。莫嫌孤竹淡,终久不凋零。”诗中的东君指的是曹操,关羽身在曹营心系兄长,独守名节孤忠不变,这样的人格魅力最终作为文化密码,成为中华民族凝聚力、向心力的组成部分—关公文化。

关帝诗竹碑

关帝庙

古城的步道起于南门牌坊,一路前行,林木荫翳,空气清新,正前方一座巍峨的城楼,此为宁南门,明代遗构,是南头古城保存较完好的一段,门墙上的楼宇较新,应该是重建的,楼上“岭南重镇”四字分外醒目。

岭南重镇

南门

城墙遗构

明建的南头古城属于所城。卫所是明太祖朱元璋创设的军事制度,这种守屯结合的组军形式,是寓兵于农的典范,军户代代世袭,自食其力。一卫置军人五千六百,所分千户、百户,卫所军队有固定的戍地。南头古城始建于明洪武二十七年(1394年),初为“东莞守御千户所所城”。明万历元年(1572年)在所城之地设新安县,千户和县衙同处一地,此谓“以武卫文”。清康熙年间,实行禁海迁界,取消新安县,古城居民内迁,房屋拆毁,仅保留城墙作为界墙。随着人口的回流,民国时期置宝安县,南头古城旧址是县政府所在地,一直延续到改革开放之初,当时,深圳是宝安县辖的一个边陲渔村,如今,宝安是深圳市的一个区。

南头古城

明代的千户所城并不是深圳的源头,深圳的历史可以追溯到三国吴甘露元年(265年)设置的“司盐都尉垒”,这是南山地区最早的城池记录。东晋咸和六年(331年)从南海郡中析出东官郡,其辖区包括今天深、港、澳等大片区域,南头被誉为“深港历史文化之根”,有“粤东首府、港澳源头”之称。

源起

南头古城

走进城门,一条狭窄但笔直的青砖古道,两边既有充满底蕴的年代建筑,又有颇具时尚的现代元素,匆匆工族,悠悠游客,时空变换着人间烟火,浮世沧桑,尽得其中。

东莞会馆

新安县衙

古城的室内景点大都没有开门,开馆的时间是上午十点,只好前行,在“东莞会馆”、“新安县衙”、“报德祠”等古建筑门口打卡。东莞会馆门前有一段介绍,唐至德二年(757年)改“东官”为“东莞”,延续至宋、明,这里都是海上丝绸之路的重要一环,商人出海或归来,都会在会馆停留,会馆即为当时的商会。新安县衙起于明万历年,新安有“革故鼎新、转危为安”之意,符合当时平倭乱、开海关的时代背景。

古城街景

不知不觉已穿城而过,城北坡道起伏,绿树成荫,一处颇具规模的市民公园,休闲的、锻炼的、跳广场舞的,按部就班。北城垣的夯土遗址断断续续,依然能找到绵延的痕迹。

南头古城

中山公园

古城垣遗址

环形步道边有一座四棱柱碑,那是“解放内伶仃岛纪念碑”,碑记中介绍,1950年5月,人民解放军某团为解放内伶仃岛,牺牲了十六位战士;同年4月,宝安县人民政府征粮队在西乡甲岸村工作时牺牲了六名队员。“为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天。”改天换地的精神在这片土地上代代相承,不管是革命,还是改革。

解放内伶仃岛纪念碑