1937年的中国,正遭受着巨大苦难,局势动荡不安,民众生活困苦不堪,整个国家仿佛置身于危难与困境的深渊之中。

日本已侵占东北,当前又觊觎华北与华东地区,企图进一步扩大其势力范围。

他们精心策划的计谋颇为周全,旨在实现自身目的,每一步都算计得十分精确。

首先攻占北京,随后深入中国内陆,直捣心脏地带。

日本人认为,中国将在三个月内被迫投降。

7月7日,卢沟桥发生了事变。

日军以丢失一名士兵为借口,无端在卢沟桥周边挑衅滋事。

这一战役的爆发,将整个中国卷入全面抗战的洪流之中。

日军从北平(今北京)至天津,未经阻碍地深入,成功占领了华北地区的广阔地域。

【一个惊人的建议:决堤黄河!】淞沪会战于8月13日爆发,成为战争的转折点。

这战役异常残酷,场面震撼人心:双方损失惨重,战斗激烈异常,每一个细节都令人深感战争的残酷与无情。

中国集结了70余万兵力,含精锐的德式装备师及中央军核心力量。

日军调遣20万陆军兵力,并辅以海军与空军的猛烈火力支援,展开全面攻势。

这一状态整整维持了三个月的时间。

中方伤亡人数约30万,同时日军亦遭受重大损失,人数超过4万。

上海众多工业设施遭受破坏,损失严重。

为何选择在上海进行这场战斗?

将战斗区域从北方转移至东部,以此策略性地分散日军的兵力部署,实现战局的有利调整。

1937年12月,南京失守,导致30万民众不幸遇难。

1938年初,日军攻占了青岛及连云港等关键港口,这些地区随即落入其控制之中。

5月,徐州沦陷,导致华东地区的防线全面瓦解。

日军约三十万兵力,犹如铁钳般对武汉实施夹击战术,形成强大的攻势。

1938年1月至5月间,中国军队在短短5个月内遭受重创,兵力损失约40万人。

若武汉失守,其后果将极为严重,不堪预想。

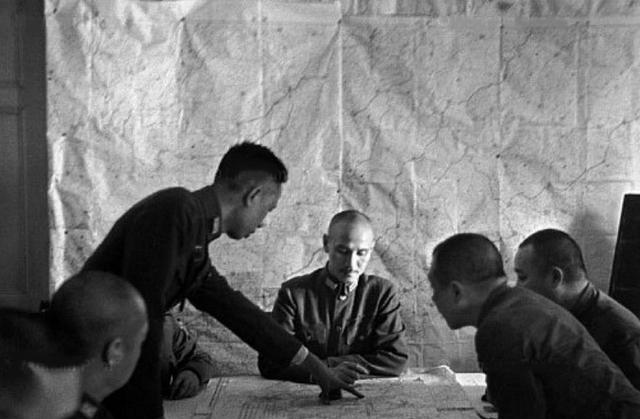

在危急时刻,陈果夫向蒋介石提出惊人建议:

黄河发生决堤,水流汹涌而出,局势危急。必须迅速采取措施,确保人员安全,并全力开展抢险工作,以控制并稳定黄河水位。

提及决堤前的准备,实则毫无准备可言。

决策仓促,从提议至执行不足48小时,且未对当地地形进行细致勘察。

更为严重的是,未提前通知当地民众进行撤离,导致他们未能及时疏散。

【决堤当天具体什么情况?】6月9日凌晨4时,工兵启动花园口堤坝爆破作业,彼时正值麦收,众多农民在地里劳作。

决堤口初始宽度约12米,次日因暴雨影响,决口宽度进一步扩大。

洪水迅速向周边蔓延,扩散范围不断扩大。

河南兰封县正处于麦收时节,彼时田野间一片金黄,农民正忙于收割成熟的小麦。

6月9日凌晨,洪水突袭,众多农民尚在田间收割麦子,猝不及防,未能及时逃脱。

黄河水汹涌而入,房屋、庄稼、牲畜,几代人的辛劳成果瞬间被吞噬,化为乌有。

灾难的严重性远超当前所见。

逃亡途中,日军持续进行屠杀,未曾停歇。

更为严峻的是,这些避难者身无分文,更无食物可充饥。

有些人,处境艰难,甚至连续数日均无法获取一口清洁的饮用水。

河南开封、商丘、周口及江苏淮安、宿迁,还有安徽蚌埠、阜阳等40余城市与县城均遭受水淹。

被淹没的耕地面积超过2000亩,这一规模相当庞大。具体而言,其面积广阔,相当于多个标准足球场的总和。

受灾人数已达到四千多万。

该数字近似等于当前北京与上海两个城市人口的总和。

最终,死亡人数攀升至89万以上。

河南地区因饥饿与疾病导致的死亡人数高达300万。

有位老人回忆,他曾历经沧桑,岁月悠悠,往事如烟却历历在目,那些年少轻狂与人生坎坷,皆成为了他心中难以忘怀的珍贵记忆。

在开封城中,发生了骇人景象:众多行人无力前行,只能倚树而坐,静待命运,场面凄凉至极。

这场灾难导致重大人员伤亡,同时给幸存者造成了难以抚平的心理创伤,影响深远。

至今,众多老人谈及那段历史,依旧会泪流满面。

【对日军影响多大?】黄河大堤被炸开后,日军确实遭遇了一些阻碍。

具体阐述这些影响:它们涵盖多方面,包括经济波动、社会结构变化及环境影响等,各方面相互交织,共同作用于整体发展态势。

行军速度极为缓慢,犹如蜗牛爬行一般。

日军自豪的坦克与装甲车,在黄泛区泥泞地带陷入困境,难以移动分毫。

原本可行驶60公里的路程,现今或许连6公里都显得艰难。

部分装甲车陷入泥泞中,尽管努力尝试,但耗时良久仍无法将其从泥潭中拖拽出来。

其次是,补给环节出现了重大问题。

日军惯于就地取材补给,每占领一地即掠夺当地粮食与物资,以满足其需求。

可如今状况如何?

眼前是一片水乡泽国,草木皆已腐烂,寻找粮食更是无望。

此举为国军赢得了约3个月的休整期,确保了暂时的喘息之机。

这三个月期间,军队得以顺利转移并部署完毕,为接下来的抗战阶段做好了充分准备。

日军伤亡7400余人,相比之下,中国平民死亡人数高达数百万。

河南一地因灾荒与疾病,导致300万人死亡。

经过对比,发现两者之间的差距极为显著,令人惊讶。

为何会出现这种情况?

日本人早已获悉该消息。

大部队已全部转移至高地,确保不受洪水侵袭。

关键武器弹药已移至安全处,并设立临时指挥所,专门负责应对水灾事宜,确保各项措施有序进行。

最令人愤慨的是,日军7400余人的伤亡并非直接溺亡所致。

由于次日突降大暴雨,部分运输车陷入泥泞无法动弹,加之部分士兵未能及时撤离,导致了伤亡事故的发生。

若非这场及时雨的影响,原本损失有望进一步减少。

战争取胜的关键在于保密。确保军事行动和策略不被敌方提前知晓,是赢得战争胜利的重要保障,因此保密工作至关重要。

若让对方洞悉计划,则获胜无望。

日军此次提前获悉情报,致使我方原定的“王炸”策略失效,仅余“小点”之力应对。

战争中,老百姓往往承受最重的伤害。他们是无辜的受害者,承受着战争带来的巨大痛苦与损失。

日军配备枪械火炮,并拥有情报网络,能够预先得知并转移,占据优势。

务农者、经商者、顾家者,岂能轻易离家?各有牵绊,难以即刻启程。

【付出的代价】然而,此举是否划算?让我们来细算这笔账:

从军事角度审视,战略部署需精准,防御与进攻并重,确保资源合理分配,提升战斗力,以维护国家安全与领土完整。

该举措有效减缓了日军攻势,为我方赢得了大约3个月的时间。

日军因此调整进攻策略,不再执行由徐州直接攻击武汉的原定计划。

保障了平汉铁路的安全,为后续的物资转移赢得了宝贵时间。

付出的成本:为了实现目标,必须承担相应的成本,这些成本可能包括时间、精力、金钱等,是追求成功过程中不可或缺的一部分。

40余座城市与县城遭受水淹,超过2000亩优质农田被毁,损失惨重。

4000余万同胞因战乱流离失所,确切统计显示,89万人在冲突中直接丧生,这一数字触目惊心。

河南地区有300万人因饥饿与疾病丧生。

华北地区粮仓遭破坏,导致抗战时期的粮食短缺问题愈发严峻,加剧了整体的粮食危机。

黄河改道后,人们修建了长达9年的人工堤坝。随之展开的灾区重建工作,历经多年努力,直至1947年才最终基本完成。

有个细节尤为令人心酸。

1938年冬,美籍记者白修德赴河南采访,目睹难民于田野中挖掘野菜以解饥饿,情形令人心酸。

一位老农向他述说:

我们已适应逃亡生活,然而最难承受的是,连上天也无法预知我们归家的确切时日。

此决定引发了诸多争议。

有人认为这是“通过农民的付出,换取军事上的暂时缓解”,即农民的牺牲为军事赢得了宝贵的休整机会。

更严峻的是其长期效应:会持续产生影响,对各方面造成深远后果,需高度重视并妥善应对。

黄河改道致使原有水利系统全面失效,功能瘫痪。

泥沙覆盖大片土地,导致农业生产能力大幅下降。

灾民纷纷离乡,导致社会秩序陷入混乱。

疫病在难民群体中迅速传播,导致更多人员伤亡,加剧了原已严峻的局面。

战争中,普通百姓总是最大受害者,部分决策者常将军事利益置于民生之上,忽视了对民众福祉的根本关怀。

作战时,不能仅图一时之爽。需深思熟虑,权衡利弊,确保行动有策,方能克敌制胜。

炸毁堤坝虽可阻敌,但民众生命安全更为关键。

这就像为驱除院中老鼠,却炸毁整栋房屋,做法过激,损失远超收益,得不偿失。

战争中,军事指挥官时常遭遇艰难抉择。

但若为追求短期军事目标,而忽视民众生命安全,则背离了根本。保障民生,方为长久之计,不可因短期利益而牺牲百姓福祉。

该决策最终归于失败。

保家卫国的根本目的,即在于守护百姓的安全与福祉。

现代战争中,除军事手段外,是否存在其他防御方式?

例如,强化情报收集与分析,增强科技创新能力,以及推动经济发展,均为提升国家实力的关键举措。

国家强大方能更好守护人民,防止重蹈痛苦抉择的覆辙,确保民众安全无忧。

正如历史学家所言:历史的脉络清晰展现,通过严谨论述,保留了事件的真实性与准确性,确保了历史叙述的通顺与逻辑严谨性。

历史的价值并非在于单纯记忆,其核心在于提供警醒与借鉴,使人们从历史经验中汲取教训,以史为鉴。

这段历史的主要启示是,无论何时,人民的生命安全都应置于首位。确保人民生命安全,是任何时期都不可忽视的核心原则。