2025年3月24日,美国《大西洋》月刊总编杰弗里·戈德堡表示,美国国家安全高官把他拉入一个关于打击也门胡塞武装计划的涉密聊天群,他在聊天群潜水几天都没被发现,且在美军行动两小时前得知了作战计划。

这就是最近让广大吃瓜群众感慨“世界真是个草台班子”的“白宫群聊泄密门”事件。

之所以这么草台班子,主要原因还是特朗普团队完全不信任传统官僚了,宁愿用民用聊天软件。

吃瓜之外,“胡赛PC小组”群聊泄露的除了作战计划之外,还有群聊成员众口一词的“向欧洲和埃及要钱”。

“据我所知,总统是明确‘开绿灯’的。我们很快将向埃及和欧洲表明我们期望的回报。我们还需要想出如何执行这样的要求——如果欧洲不付钱,那会怎样?如果美国以巨大的代价成功恢复了航行自由,那么作为回报,它需要进一步获取一些经济利益。”

意思是美军打击胡塞武装维护了红海航运,算是替欧洲和埃及干活了,这活不能白干,欧洲和埃及得加钱。

埃及,苏伊士运河拥有者,确实正在为胡塞武装扰乱红海航运发愁。

自胡塞武装以打击以色列声援巴勒斯坦为名扰乱红海航运开始,约30%的集装箱船不再走苏伊士运河,转而绕道好望角,苏伊士运河通行量下降了约50%。

为此,埃及苏伊士运河管理局多次提高货船通行费,试图抵消过路费损失,但高费率导致更多的船只绕行好望角。

苏伊士运河过路费比预期下降了不少,让岌岌可危的埃及财政雪上加霜。

看起来尚且岁月静好的埃及,受地缘乱局、红海航运、欧洲经济失速等影响,赖以生存的外汇和经济危如累卵,贫富差距、尖锐的人地矛盾、尼罗河水源千年变局,让这个社会犹如一口高压锅。

一场世纪之劫难以避免。

埃及之困

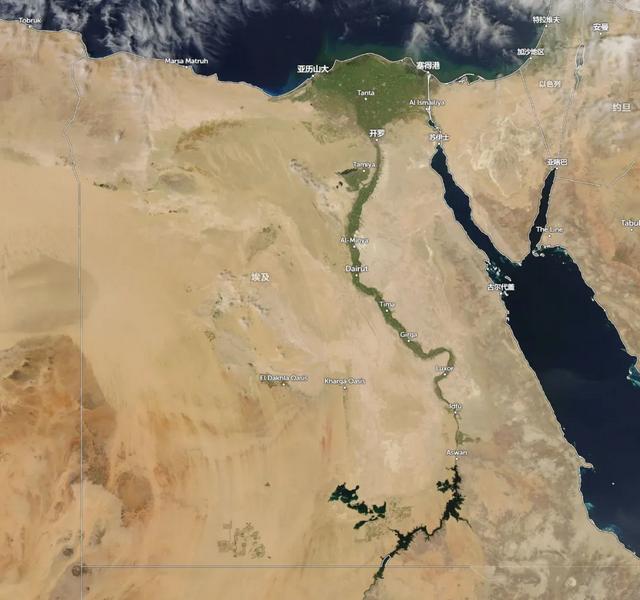

埃及地跨亚、非两洲,大部分国土位于非洲东北部,西邻利比亚,东临红海,亚洲部分(西奈半岛)与巴勒斯坦、以色列接壤,北濒地中海,南接苏丹,国土面积100万平方公里,人口1.18亿,是一个地区大国。

因地处副热带高压带,埃及国土大部分为荒漠,受尼罗河的馈赠,面积3万平方公里的尼罗河谷和2.4万平方公里的尼罗河三角洲成为埃及命脉,这5.4万平方公里的土地集中了埃及96%的人口。

“尼罗河上午干涸,埃及下午死亡”,埃及的一句谚语,道出了尼罗河对埃及的重要性。

得益于尼罗河定期泛滥带来的水土,埃及成为地中海数千年的粮仓。

但再肥沃的尼罗河谷和三角洲也架不住人口的持续膨胀,从1959年到现在,埃及人口从2600万增长到如今的近1.2亿,埃及也在1974年沦为粮食净进口国。

当前埃及粮食自给率仅有50%左右,在粮食普遍不能自给的中东国家中并不稀奇,但考虑到其庞大人口,埃及的粮食缺口尤为突出。

由于经济发展落后,不能吸纳足够的就业人口,埃及庞大的人口数量不仅没有形成红利,反而成为巨大负担。

全国有7000多万人依靠政府补贴的“福利大饼”度日,占总人口的60%,福利大饼成为埃及社会的生存底限。

2024年6月1日起,埃及“福利大饼”价格从0.05埃镑涨价至0.2埃镑(RMB不到3分钱)以减少政府补贴支出,就这已经让埃及社会抖三抖,可见其社会之脆弱。

大饼虽然涨价了,但埃及政府补贴花费并没有减少,2024-2025财年大饼补贴金额仍然升高至1250亿埃镑。

此外,仅进口粮食一项埃及2023年就花费大约130亿美元,占其外汇收入的20%,让捉襟见肘的财政雪上加霜。

受经济结构影响,侨汇(出国务工收入)、旅游收入、苏伊士运河过路费、石油天然气出口、农产品(主要是经济作物)及加工出口是埃及主要外汇来源,这5项占外汇来源的95%以上。

悲剧的是,这5项中前4项都受国际局势的深刻影响,比如,红海危机严重影响苏伊士运河收入,中东战乱严重影响旅游业和出国务工,石油天然气出口又严重依赖欧洲经济需求。

表面上农产品加工受国外影响较小,但为了出口创汇,埃及扩大经济作物种植面积,这又压缩了粮食种植面积,进而需扩大粮食进口,而国际粮价又深受国际局势影响,一个波动就能把埃及财政干翻。

埃及的社会生命线不在内部,而在外部,埃及是一个生存外向型国家。

显而易见的是,不管是中东局势还是全球经济都在发生深刻变化,且都在向着不利于埃及的方向演化。

中东政体魔咒

红海航运只是冰山一角,截至目前,埃及所在的阿拉伯地区已经烽烟四起。

利比亚、苏丹、以色列-巴勒斯坦,埃及所有的陆上邻国全部陷入战乱之中,此外,叙利亚、伊拉克、也门、黎巴嫩也是战事不断,或全国大乱,或局部战乱。

“奇怪”的是,这些战乱国家实行的均是共和制政体,也即是国家元首和权利机关都由选举诞生,相对先进民主。

比如,叙利亚的全称是“阿拉伯叙利亚共和国”,伊拉克的全称是“伊拉克共和国”,国家元首是总统,由选举产生。

埃及的全称是“阿拉伯埃及共和国”,是本地区唯一尚未陷入战乱的共和国。

中东尚未陷入战乱的国家反而是君主(立宪)制的王爷国,他们是约旦、沙特、科威特、巴林、卡塔尔、阿联酋和阿曼,比如,沙特全称是“沙特阿拉伯王国”,约旦全称是“约旦哈希姆王国”,阿联酋全称是“阿拉伯联合酋长国”,其国家元首是国王或者“酋长”,一般是兄终弟及或父子相继。

这些王爷国尚未陷入战乱的原因一是石油富国,财政充裕,社会矛盾较为缓和;另一则是和西方关系密切,甚至大多都有美国驻军,把国家安全作为投名状交给西方,属于依附型国家。

依附西方获得安全,“去依附”则陷入战乱。

于是,中东政治出现了一个魔咒:有理想的封建王爷国都在推动世俗化,以求解放发展生产力,试图去依附;而去依附的世俗化政府不愿受西方摆布,都被西方搞乱颠覆了;被西方搞乱的国家民间开始反美,但上层被迫接受了美式“民主”政体,搞票选政治,结果选上台更加封建保守且反美的政府;然后西方再支持反对派搞新政府,于是,世俗派和保守派之间,亲美派和反美派之间继续撕扯,国家陷入内战。

最终,没有被搞乱的只有还停留在封建社会的王爷国,其余都陷入内战之中,伊拉克、叙利亚、利比亚、也门无不如此。

埃及,未陷入内乱的共和制唯一独苗,如今也暗流汹涌。

社会思潮怪圈

近现代埃及经历了几个阶段:

1922-1952年,王朝时期

一战后英帝国实力大损,埃及获得名义独立,成为英国“保护国”,学习英国进行君主立宪,称为埃及王朝。

埃及王朝文化上深受英国影响,上层社会生活方式向西方靠拢,但民间、进步阶层反对殖民成为主流社会思潮,向往改革的“自由派”逐渐发展壮大。

1952-1970年,纳赛尔时代

二战后英国殖民体系逐渐瓦解,埃及军队中的“自由军官组织”发动政变,终结君主立宪,成立现代共和国。

借助美苏打击英国殖民体系,强人纳赛尔收回苏伊士运河,威望如日中天,成为埃及实际掌控者,此时的埃及虽然名为共和国,实际上变成了纳赛尔军政府执政。

此时阿拉伯世界民族主义泛滥,反对西方成为政治正确,在苏联的影响下,埃及文化走向世俗化,经济上走向国有化。

但埃及向苏联的学习并不成功,经济发展陷入波折停滞。

1970-2011年,萨达特-穆巴拉克时代

受中东战争失败和经济国有化改革失败影响,埃及被迫U型转弯,经济上转向放松管制,推行自由经济,政治和文化上与西方缓和关系,经济得以快速增长,但贫富差距逐渐拉大。

此时的社会思潮出现撕裂,上层社会亲西方,向往西方生活方式;下层民众则因军队、政府腐败和宗教影响,走向封闭保守,不少人认为埃及的问题根源是被西方文化腐蚀,主张回归原始伊斯兰社会,个别团体思想逐渐极端化,期间诞生了许多“恐怖组织”,仇视西方一切事物,如著名的“穆斯林兄弟会”在此时诞生。

2012-2014年,穆尔西时代

“穆兄会”出身的穆尔西上台,推行宗教保守制度,但长期的世俗化进程让埃及世俗化力量同样强大,加上埃及外向型经济,宗教保守制度根本无法适应,导致其很快被军队推翻。

2014年至今,塞西时代

政治上换人并没有解决埃及的社会撕裂问题,埃及的社会矛盾进一步加剧,受疫情影响,埃及外汇支柱之一的旅游业受到沉重打击,货币大幅贬值,失业率上升,通胀严重,贫富差距进一步拉大。

从2020年元旦至今,埃及货币埃镑兑美元官方汇率贬值220%左右,看起来贬值并不算太多,但正常渠道几乎无法换汇,黑市汇率不知道是官方汇率的多少倍。

仅表面上埃及即负外债1600亿美元,远超其每年外汇收入,埃及政府正在抓住一切可能的外汇收入稳定国际收支,这进一步拉大了实际汇率差。

迫于经济压力和国际援助要求,2024年埃及汇率改制,虽然靠援助获得喘息之机,但货币加速贬值,外资持续流出,国外投资进一步减少,外汇储备下降更加严重。

给社会带来的则是收入进一步下降,失业率更加严重,埃及每年毕业生40%找不到工作,这已经不是经济问题,而是社会问题。

当100多万人口挤在十几平方公里的“死人城”(古人墓地),每天只能获得几升饮用水,另一边新开罗的富人用珍贵的水源灌满泳池,浇灌花园的时候,这个社会不出问题才怪。

富人们在基督教堂祷告的时候,部分城市中产也在清真寺祈祷,他们是穆斯林,但社会阶层决定了他们仍然拥抱现代生活方式,能接收外来事物。

就在不远,城市底层贫民和乡下贫民也在清真寺诵经,但他们的思想和前面两个阶层就不一样了。

独立前的社会思潮认为,只要获得民族独立就能走向富强;独立之后,埃及亲苏反西方,开启去殖民化,试图效仿苏联实现富强,但没有成功;当U型转弯再次拥抱西方之后,社会矛盾则进一步加剧。

于是,不要西方,不要东方,只要伊斯兰,似乎回到真主身边才能获得慰藉,大量底层民众走向更加保守。

阶级之间一旦不能共情,社会撕裂就在所难免,撕裂到一定程度,就是你死我活。

社会高压锅还在加压的同时,更深重的危机悄然到来。

尼罗河千年变局

2020年埃塞俄比亚复兴大坝开始蓄水,尼罗河入海水量大减,当2023年第四次蓄水时,下游埃及境内的尼罗河水位下降12米,开罗街头开始限制供水。

复兴大坝蓄满之后,埃塞俄比亚每年将拦截180亿立方米的淡水,等同于埃及全年用水总量的37%。

埃及面临上下五千年最严重的生存危机。

尼罗河流经的10国中,水源纠纷严重的主要是埃及、苏丹和埃塞俄比亚三国。

埃及和苏丹北部是热带沙漠气候,其水源基本全靠上游河水补给,埃塞俄比亚平均海拔2500-3000米,雨季降水丰富。于是,埃塞俄比亚贡献了尼罗河的大部分水源。

尼罗河干流白尼罗河提供了总水量的28%,而发源于埃塞俄比亚的支流青尼罗河则提供了总水量的58%,同样发源于埃塞俄比亚的阿特巴拉河提供总水量的14%,就连白尼罗河支流阿科博河也发源于埃塞俄比亚。

也就是说,埃塞俄比亚整体贡献了尼罗河大约80%的淡水资源。

但按照1929年英国和埃及签署的《尼罗河水协定》,埃及获得尼罗河水资源中的480亿立方米,苏丹在埃及同意的情况下获得40亿立方米,其他国家未作分配。

《协定》同时规定埃及拥有“天然和历史权利”优先使用河水,对尼罗河上游任何可能减少其水量的项目拥有否决权。

1959年,因埃及阿斯旺大坝修建需淹没部分苏丹土地,埃及与苏丹在1929年《尼罗河水协定》的基础上签署补充协议,规定埃及享有尼罗河840亿立方米淡水中的555亿立方米,苏丹获得185亿立方米,尼罗河上游其他国家仍未提及。

埃及拿着英国殖民时代的“国际协议”做圣旨,意图控制尼罗河的水资源分配。

埃塞俄比亚贡献了尼罗河的大部分水源,却仅能利用约1%的尼罗河淡水,当埃塞拥有了修筑大坝的能力,决定掀桌子了。

2011年,埃塞俄比亚复兴大坝动工,2023年复兴大坝阶段蓄水完成,预计最终蓄水库容达740亿立方米,在尼罗河流域仅次于阿斯旺大坝。

埃及被动摇了国本,但除了挥舞着1929年的“国际法”无能狂怒,埃及改变不了什么。

除了埃塞俄比亚,苏丹、南苏丹、乌干达等上游国也在扩大尼罗河用水,埃及赖以生存的母亲河已经被榨干榨净。

2000年之前尼罗河年均入海水量约300亿立方米,2000-2010年入海径流量已经减少到了120-150亿立方米,2020年尼罗河入海水量仅剩下55亿立方米。

如今,尼罗河三角洲约40%的农田出现盐碱化,河口湿地面积减少40%,入海泥沙大量减少,河口三角洲面临海侵风险。

结语

1970年,埃及设立“新河谷省”,西接利比亚,南毗苏丹,东邻纳赛尔水库和尼罗河谷,是埃及面积最大的省份,“新河谷”这个名字寄托着埃及美好的愿望。

1997年,埃及启动“新河谷计划”,从纳赛尔水库引水到西部沙漠,计划开垦约54万公顷的耕地,以缓解尼罗河谷的压力。

但最终因尼罗河水量不足、沙漠蒸发巨大、成本过高停滞,整个计划仅完成3%左右。

除此之外,埃及还启动了“和平运河”计划,把尼罗河水引向西奈半岛;“三角洲调水工程”把尼罗河水引向西部以扩大三角洲面积;“新开罗”已经建设完工部分,成为埃及新首都,也依靠尼罗河的引水工程。

埃及已经把尼罗河水利用到极致,无太多开发空间,尼罗河的水量已经把埃及的发展上限锁死。

如今,因上游国家利用尼罗河水,埃及的发展上限不进反退,不仅新的生存空间无法开拓,旧的生存空间也被压缩。

埃及将伤及根本。

加上,红海航运受阻导致苏伊士运河收入下降,欧洲经济的萎缩、中东的战乱导致旅游业收入大减,汇率改革导致侨汇收入减少,埃及国内尖锐的矛盾越发难以缓解。

撕裂的社会,迷茫的底层民众,不可控的社会思潮。

埃及将面临世纪之劫。