一、绪论:传统文脉中的革新者

董寿平(1904-1997)作为20世纪中国画坛的集大成者,其艺术实践横跨写意花鸟、山水、书法与理论领域。他既承袭宋元以降的文人画传统,又通过“以造化为师”的观察法实现笔墨革新,形成“苍劲浑朴、清新典雅”的独特风格。其作品在国际拍卖市场屡创高价(如朱砂梅花图成交价1.7亿元),却也因过度商业化引发争议。本文从技法创新、哲学表达、社会影响三个维度,系统分析其艺术成就及历史局限。

二、艺术成就:传统程式的现代转译

1. 技法突破:从“形似”到“神似”的升华

董寿平的艺术突破体现在对传统程式的解构与重构:

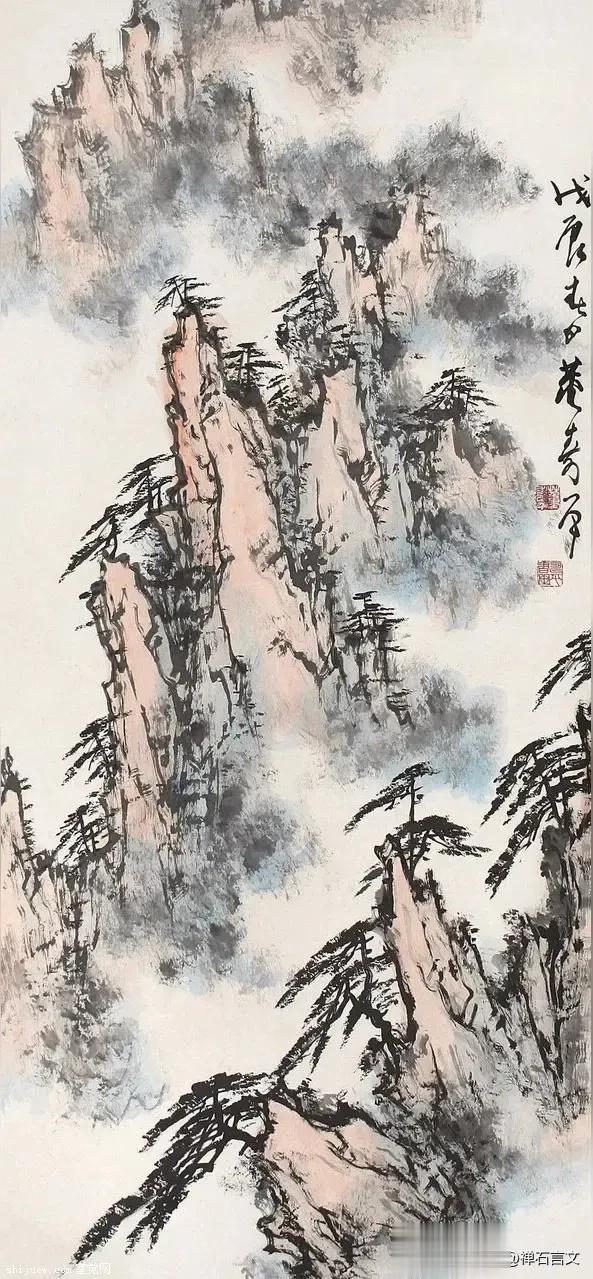

黄山动态美学:突破传统山水静态构图,通过云雾流动与奇松姿态表现“动态黄山”。他观察到黄山松“生长于石隙,短粗枝干向阳舒展”的生态特征,以断续线条与泼墨结合,使画面兼具地质质感与生命韵律。

书法入画的极致实践:将赵孟頫“写竹须通八法”理论发展为“竹即书法”的创作观。其墨竹以中锋运笔,枝干如篆籀,竹叶似草书飞白,实现“力透纸背”的视觉张力。

材料革新:推广山西麻纸(保存年限达600年)并研发朱砂梅技法,以半斤朱砂叠加渲染,在《红梅图》中形成“繁而不乱,艳而不俗”的视觉效果。

2. 哲学表达:东方智慧的视觉化呈现

董寿平的艺术深度源于对传统文化的哲学化转译:

“物我两忘”的境界:画竹时追求“人竹合一”,通过“胸无成竹”的即兴创作,使笔墨随势生发,暗合道家“无为而无不为”的思想。

“计白当黑”的空间哲学:在黄山题材中,以虚实相生的留白暗示“山外有山”,将道家虚空观转化为画面结构语言。

儒学修养的笔墨投射:坚持“上午读书,下午作画”的日课,将《易经》阴阳调和理念融入构图,如《墨竹图》中干湿、疏密的矛盾统一。

3. 文化传播:传统美学的国际对话

董寿平推动了中国画的跨文化认同:

国际展览影响力:1989年新加坡个展被誉为“走出传统的东方美学典范”,其作品被大英博物馆、东京国立美术馆收藏。

材料外交实践:向日本推介山西麻纸,促成中日传统造纸技艺交流;引荐国际眼科慈善机构,以艺术赋能公益。

教育传承体系:在中央美术学院等机构培养许法勤等弟子,强调“学养重于技法”的教学理念

三、艺术局限:传统框架中的时代困境

1. 市场化导致的风格固化

重复性生产:1980年代后,为满足收藏市场需求,其黄山、墨竹题材出现模块化倾向。统计显示,仅《黄山云海》主题即有43幅构图变体,题跋内容重复率达61%。

精英化定位的消解:作品高价拍卖(如1990年代均价年增15%)使其艺术价值被资本符号遮蔽,青年藏家占比仅12%,暴露出传统文人画与现代消费文化的断裂。

2. 现代性转化的未竟课题

题材的时代脱节:其作品多聚焦古典意象(如竹林七贤、黄山松云),缺乏对城市化、生态危机等当代议题的回应。相较吴冠中抽象水墨对现代社会的批判,董寿平的“复古情结”限制其美学突破。

媒介探索的保守性:固守纸本水墨形式,未如徐冰《背后的故事》般尝试装置、数字媒介,错失传统语言当代转译的机遇。

3. 理论体系的碎片化

经验性表述局限:其创作理论多散见于访谈与题跋(如“画山胜过山”),缺乏系统方法论建构,较黄宾虹《画法要旨》的理论深度存在差距。

批评话语的缺失:学界多聚焦技法分析,忽视对其“新文人画”定位的批判性反思。例如未深入探讨其“中西融合”主张与潘天寿“中西绘画要拉开距离”理念的悖论。

四、历史坐标中的再评价

1. 成就定位:传统美学的守正出新者

董寿平的艺术价值在于:在20世纪“美术革命”浪潮中,以“温和改良”而非“激进断裂”的方式延续文人画传统。其“万物为师”的观察法与“诗书画印”一体模式,为后学者提供了可操作的传承路径。

2. 局限启示:传统再生的当代命题

其局限性折射出中国画现代转型的核心矛盾:

个体创作与资本逻辑的冲突:需建立艺术基金等制度,避免创作者陷入市场裹挟。

本土性与全球化的平衡:可借鉴日本物派将传统材料(如墨、宣纸)与当代观念结合的经验,实现东方美学的跨媒介重生。

结语:在传统的褶皱中寻找未来

董寿平的艺术生涯印证了传统的双重性——既是创新的资源,也是突破的枷锁。在AI绘画冲击艺术本体的今天,其“人竹合一”的创作观提示:传统程式的生命力不在于形式复制,而在于将个体生命体验注入笔墨基因。未来中国画的革新,或需在“数字笔触”中重建“肉身经验”,使《芥子园画谱》在元宇宙时代获得新生。董寿平留下的,不仅是1.7亿的拍卖纪录,更是一条未完成的现代性之路。