2025年1月2日起,美邦股份涨停,连续创下A股市场2025年最快翻倍股和第一个″十连板″的记录,主要来自被简称为″一证一品″的农药登记证新规。农药新规尚未影响农药行业,先催生出一只″农药证妖股″。

″农药证新规概念″在不同层面都充斥着″以讹传讹″的误导,美邦股份″十连板″的快速诞生折射出当下市道中涌动着的非理性力量。下文是对该事件概念误读的理性梳理↘

误读一:被借题发挥的″黑天鹅″

2024年11月4日,农业农村部公布《关于修改〈农药登记管理办法〉等5部规章的决定(征求意见稿)》。意见稿中被广泛关注的一处表述是明确提出″同一登记持有人的同一农药产品标签只能标注同一个商标″,即″一证一品″)。

所谓″一证一品″政策,通俗解释是指每个农药产品将唯一对应一个登记证,以此来最大程度减少借证生产、挂靠套证现象。

然而,这个原本旨在规范行业秩序,推动农药产品高质量、高技术的新变化,很快被简单粗暴地解读为:″新规‘黑天鹅’2025年真正落地后,预计八成农药产品可能面临淘汰。″

随着上述认识广泛传播并向相关领域渗透,资本市场上的借题发挥″炒概念″很快有了青睐标的——美邦股份。

这家2021年9月上市的次新股全称″陕西美邦药业集团股份有限公司″,财报显示截至2024年06月30日,美邦药业及子公司合计共拥有1171个农药登记证;此前公司在问询回复中曾表示,截至2022 年末,农药登记证数量为同行业上市公司第二名。

当″一证一品″遇到″资质优势″,一连串的关联、遐想、憧憬开始暗流涌动,事实上,在农药行业内看来,这更像是一种处心积虑的″以讹传讹″。

据多位农药业内人士介绍,首先,″一证一品″并非″黑天鹅″,其不仅由来已久而且早已被充分讨论。

最早可追溯到2017年《农药管理条例》修订发布及五大配套规章的实施,就明确传递出农业农村部开始加强农药登记审批的顶层设计,行业管理将更加规范。

彼时的重大变化被描述为:″为进一步加强农药登记管理,减少低水平、同质化农药生产,增加安全、经济、高效农药供给,《条例》提高了农药登记门槛,从2017年6月1日起取消农药产品临时登记,之前已经取得的农药临时登记证到期不予延续。″此后一路延续这一方向。

2023年6月,农业农村部又发布关于征求《农药标签和说明书管理办法(修订草案征求意见稿)》意见的函,其中就已经提出一个农药登记证件只能用于一个产品的想法。

″近几年大家对这个趋势变化可以说都有所了解,从前期制定的征求意见到相关的探讨都已经发生了很长时间,所以现在新规来的并不突然,不过是有了不断修正后的明朗结果。″一位农药上市企业人士坦言。

″这个政策,它指向的根本目的,我们理解是规范市场发展,避免一些小散乱产品,它更有利那些头部企业。″一位来自四川农药上市公司人士称。

对于具体公司影响,更多人认为尚需相当时间观望。″现在只是提出了所谓‘一证一品’这个概念,政策真正启动还需要时间,即便实施之后,这种政策调整会对整个行业、市场以及产业链带来哪些变动和影响,也需要一段周期才能看到。所以现在去判断这个概念如何对个体角度的某家公司产生实质性影响,就有些无从谈起。″

据分析,″一证一品″未来的新规效应更多是对行业整体而言或将催化业内集中。2022年1月印发的《″十四五″全国农药产业发展规划》相关发展目标中提到:至2025年,要推进农药生产集约化。如此必然将引发行业洗牌。

″目前可以明确的趋势是加速市场竞争,淘汰小企业,早日完成这个目标。只能说,一些小的公司,平时就靠着借证、委托加工,他自己本身没有没有真正的资源,(一证一品实施后)可能接下来比较难受了。″前述农药上市企业相关人士如此认为。

误读二:登记证多,效益就好?

我国是农药生产大国,近年来,随着众多农药企业盲目扩产,整体产能出现严重过剩,国内市场内卷加剧同时,出口也频受地缘因素干扰,至2023年,农药企业整体利润出现30年来首次双位数下滑。

从财务数据来看,美邦股份抵御行业环境波动的实力相对薄弱。其营收在2023年出现大幅下降,从2022年的9.06亿跌至不到7亿;在行业内的排名也同时下滑,(以2023年数据计算的)2024全国农药行业销售TOP100中排到91位,制剂类排名跌出前20,从上一年的13位滑落至24位。

行业内卷的一个必然是价格战,随着低价比拼在农药行业深化,美邦股份的扣非净利润从2022年的1.3亿骤然降至2023年的4224万,降幅约7成,这一态势在2024年几乎没有改观。

32家上市农药企业当中,其2024前三季营收排在28位,市值随着股价从破发被炒高之后目前排在中游。

这些关键数据显示——美邦股份远非未来可能受益于行业集约的″头部企业″,其与″一证一品″相关的优势只有证件储备量大,但这一点转换为业绩的距离较远。

″企业持有很多登记证件,也不一定就能转换为业绩。反之,有些企业证件持有量虽然不多,比如只有几十个,但它们全部都在真正发挥作用,使用率比较高,它可能就卖几十个产品,但这几十个产品都很畅销、有利润,那也不错。″一位农药分析师称。

老牌农药上市企业诺普信(002215.SZ)的运营情况完全印证上述观点。″比如我们的(农药)登记证现在有大约1400个,在行业里应该是数一数二的,但我们目前主要做也都是一些大品类的,没有精力去吧所有产品一个一个去做,也没有那么多生产线去做那么多产品。″该企业相关人士称。

诺普信在2023全国农药行业制剂销售TOP100排名中位列第二,其销售额是美邦股份的4.5倍,最新32家上市公司当中排名第10。

农药登记证储备量过大,在利用率不高情况下不仅难以兑现为业绩,还会背上沉重成本负担。当前管理门槛越来越高的背景下,无论是原药还是制剂类企业,农药证登记过程中都面临着周期越来越长、成本越来越高的现实。

″以前证件登记的门槛没那么高,登记一个制剂的成本几十万,现在大部分都在百万以上,原药更不用说,千万级成本起步。″一位江苏的农药上市企业人士称,″申请周期还要三四年,有时候申请下来病害情况发生变化常常就出现证件闲置,它有效期5年,日后维持也需要成本。″

检索农药登记查询平台看到,截至2023年12月31日,我国在有效登记状态的农药登记产品45659个(不包括仅限出口产品),与2022年同比增加了1.89%;到2024年12月21日,该登记数量上升为48234个。

″这些登记有效状态的产品,绝大部分都是不生产、不销售的‘僵尸产品’,不少公司‘僵尸产品’的数量达70%以上。从这一点说明,农药生产企业产品多不直接代表企业实力强。″一位农药登记代理机构人士分析称。

证件储备方向上,有实力企业也更倾向于加强海外的农药证登记。″因为国内市场越来越卷,利润高的市场现在都在海外,比如首选南美,所以要储备证也是面向出口才有利润。″一家头部农药企业人士称。

对于国内市场来说,证件储备的好处主要体现在销路好的情况下会节省迭代时间。″比如现在做的某些大单品随着时间推移如果出现了抗药性,就会用到别的证,衔接的效率会高。否则等你重新去申请一个证,前期试验加登记走程序,一般都要好几年。″

此种情况下,持有一千多个农药登记证的美邦股份通过风险提示公告中多次强调:″一证一品″政策,对公司影响较小。

误读三:利好制剂,是耶非耶

原药与制剂是农药行业两大企业类别,原药企业主打对农药有效成分的研发、生产,产品面向制剂企业;制剂则是对原药进行复配、加工,产品直接面向终端用户;原药侧重创新,市场集中;制剂注重配方,竞争激烈,小而散严重。

对″一证一品″未来影响判断当中一个隐蔽性最强误导是——利好制剂企业,主要依据即所谓″8成产品被淘汰″的预测。不过,该论断在多位业内人士看来更似伪命题。

″近期流传的80%农药产品要被淘汰,这说法肯定是一种夸张,因为市场上根本就不存在这一块‘80%的品种’″,一位江苏农药上市企业人士坦言,″比如说一个企业有1000个登记证据登记证,实际它真正生产的只是销路比较好的一部分单品,市场面不可能流通1000个产品。″

美邦股份在论证可转债项目可行性时,就单品效益比较进行的注释中也表示:″公司实际生产的产品种类一般远小于农药登记证数量。″

不仅如此,美邦股份作为一家典型制剂企业(制剂产品销售额占营收85%—90%),其十余年″心心念念″的恰是成为原药厂商。为此,在IPO融资4亿还不满一年时间就急切启动可转债项目,计划融资5.3亿投建6000吨原药生产线。

其在公告中对比分析了制剂与原药在产品效益上的″天壤之别″——″单种制剂产品的收入规模显著低于原药产品;而原药产品作为制剂的原料,虽然品种少,但销售收入较高,单种产品规模效益具有显著优势。″

据美邦股份披露,公司从2013年就筹谋向原药生产转型,2020年审议通过了原药生产基地建设的计划,2022年8月启动可转债融资,历时两年多,经过两轮问询之后,2024年11月最终撤回了可转债发行计划。原因为:″综合考虑经营业绩、市场环境等因素。″

即便如此也未能挡住美邦股份原药转型的决心——虽然撤回可转债发行,其坚持启动了投资超过13亿的20000吨原药生产项目,资金来源为自筹。

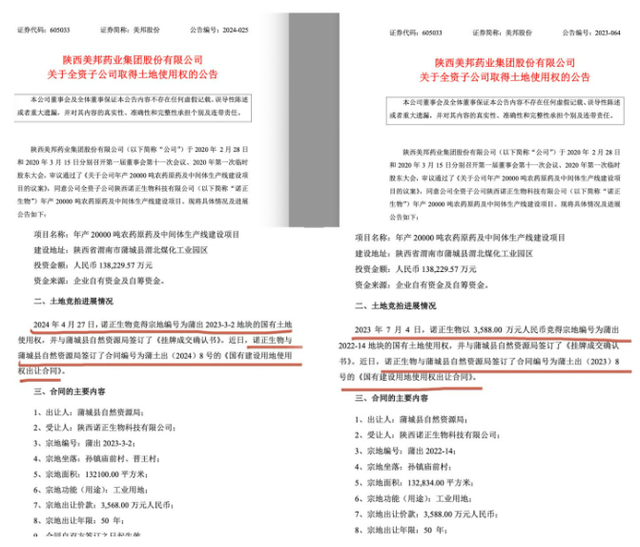

不仅如此,原药项目建设的土地还分别在2023年和2024年拍下两次,其坚定程度可见一斑。

″事实上,一证一品之后对原药企业利好更多,主要表现在加强溯源体系与品牌价值两方面。″江苏一家上市农药企业人士称。

据其分析,新政策要求制剂产品标签上需标注使用原药的登记证号和生产企业名称,意味着制剂产品的质量可以追溯到原药生产企业。这将促使原药企业更加注重产品质量和生产过程的管控,提高产品的稳定性和可靠性,以避免因质量问题而影响自身的声誉和市场地位。

随着产品溯源体系的完善,原药企业的品牌价值将得到进一步提升。消费者在购买农药产品时,能够清晰地了解到原药的来源和生产企业,从而更倾向于选择那些具有良好品牌声誉和质量保障的原药企业的产品。行业集中会更快,头部原药企业有利地位愈加凸显。

(本文摘自″钛媒体″,作者:刘敏i,内容有删减)