最近,不知道大家有没有被这样一组数据刷屏:“截至 2024 年末,80 后死亡率突破 5.2%,相当于每 20 个 80 后中就有 1 人已经去世”,甚至还有说法称 “80 后的死亡率已经超过 70 后” 。好家伙,这一消息如同一颗重磅炸弹,在网络上掀起了惊涛骇浪,尤其是 80 后群体,看到这样的消息,心里那叫一个慌。

在各大社交平台、公众号文章的评论区,80 后们纷纷炸开了锅。有的说:“本来生活压力就大,看到这数据,更焦虑了”;还有的说:“真的假的啊?感觉身边 80 后都还挺健康的,怎么会有这么高的死亡率” 。各种自媒体也是抓住这个热点,疯狂发文,什么 “80 后,被时代透支的一代”“80 后,正在成为消失的一代人” 等标题党文章层出不穷 ,进一步加剧了 80 后的恐慌情绪。

数据漏洞百出,谣言不攻自破

就在大家被这些消息搞得人心惶惶的时候,有不少较真的网友和专业人士开始对这些数据进行深挖,这不挖不知道,一挖吓一跳,原来这些数据简直是漏洞百出,就是一个彻头彻尾的谣言 。

(一)数据来源存疑那些号称数据来自第七次人口普查的文章,简直是无稽之谈。要知道,第七次全国人口普查是在 2020 年开展的,普查标准时点是 2020 年 11 月 1 日零时 ,它怎么可能得出 2024 年的人口数据结论呢?这就好比让你用去年的体检报告,来判断今年的身体状况,这不是瞎闹嘛。而且,所谓的 “80 后死亡人数 1100 万”“现存 2.12 亿”,在官方统计数据中根本找不到任何依据,就像是凭空捏造出来的一样。

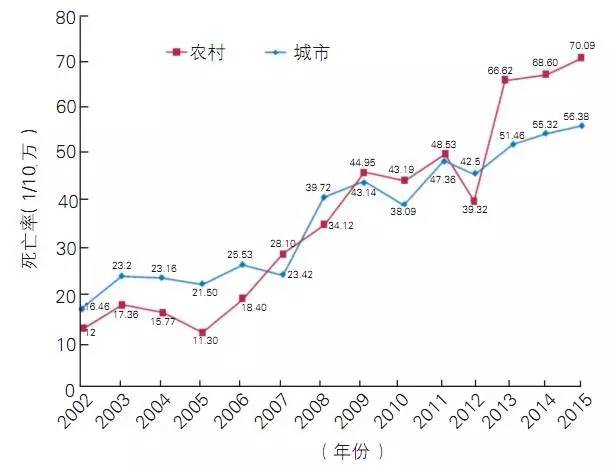

(二)计算方式错误国家统计局官网对于死亡率指标有着明确的解释,死亡率(又称粗死亡率)指在一定时期内(通常为一年)一定地区的死亡人数与同期内平均人数(或期中人数)之比,用千分率表示 。也就是说,正常的死亡率应该是以 “千分之几” 为单位的,而网传的 “5.2%” 死亡率,不仅在计算方式上把累计的死亡比例错误地当成了死亡率,单位也与官方定义不符,直接把死亡率放大了 10 倍,这计算错误得也太离谱了。

(三)学者反驳验证中国人民大学人口与健康学院教授李婷也对这个问题进行了深入分析 。她提出,通过普查来计算死亡状况,理论上有两个方案。一个是直接利用每次普查公布的分年龄的人口数来计算,比如 80 后在 30 - 39 岁的存活比例,可以通过 1990 年普查 0 - 9 岁的总人口数除以 2020 年普查 30 - 39 岁的总人口数来获得 ,但存活比例转换成死亡率需要很复杂的过程和额外信息;另一个方案是根据普查收集的死亡数据来推算死亡水平,每一次普查登记都会询问家庭户前一年家庭成员的死亡情况,以此统计前一年的死亡人数,再通过普查平均人口数的推算,计算人口死亡率 。虽然这两种方法都存在一定缺陷,比如早期人口数据统计存在出生漏报、2010 年普查存在流动人口重报以及死亡漏报等问题,但通过公开统计数字计算足以证明,80 后的存活状况优于 70 后,死亡率也远低于网传的 5.2% 。所以,从数据来源到计算方式,再到专业学者的分析,都能证明 “80 后高死亡率” 就是一个谣言。

在这个信息爆炸的时代,假数据的传播就像一颗定时炸弹,随时可能引发公众的恐慌和误解 。“80 后高死亡率” 这一谣言就是一个典型的例子,它不仅让 80 后群体陷入了不必要的焦虑之中,也在一定程度上扰乱了社会的正常秩序 。虚假数据的传播,往往会误导公众的认知,影响他们的决策。比如在投资领域,如果投资者轻信了虚假的市场数据,可能会做出错误的投资决策,导致财产损失 。而且,假数据还会破坏社会的信任体系,让人们对真实信息也产生怀疑,就像 “狼来了” 的故事一样,当虚假信息频繁出现,人们就会对所有信息都持怀疑态度,这对于社会的稳定和发展是极为不利的 。所以,我们每个人都要增强辨别数据真伪的能力,在接收信息时,多问几个为什么,不盲目相信那些没有可靠来源的数据,更不要轻易传播未经证实的信息,让假数据没有生存的土壤 。