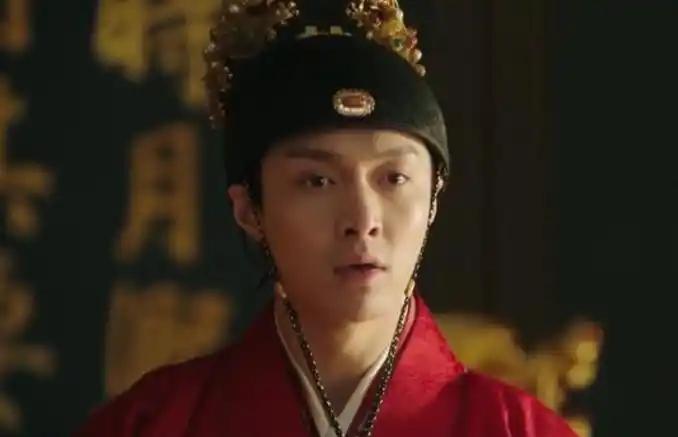

一个十岁的孩子,坐在金碧辉煌的大殿上,穿着宽大的龙袍,脚下却连地都踩不到。这是明英宗朱祁镇登基时的场景,想想都觉得辛酸。小小年纪就成了皇帝,身边全是老谋深算的大臣,那种孤独和无助,谁能体会?这时候,王振出现了,一个读过书、会写字,还能讲经史的太监。他成了朱祁镇的老师,教他认字、念奏章,也成了他唯一的伙伴,陪他玩耍、解闷。在朱祁镇眼里,王振不是权倾朝野的太监,而是真心待他的朋友,是他在冰冷宫廷中唯一的温暖。

大臣们对朱祁镇毕恭毕敬,但那只是表面功夫,他们心里其实瞧不上这个乳臭未干的小皇帝。只有王振,从不把他当孩子看,鼓励他亲政,支持他做想做的事。大臣们说打猎不合规矩,王振却说皇帝应该学学打猎;大臣们说亲政不妥,王振却说皇帝已经长大了,该掌握大权了。在朱祁镇看来,王振是真心为他着想,是真正理解他、支持他的人。试想一下,如果你是朱祁镇,从小到大只有一个人始终站在你这边,你会怀疑他吗?

土木堡之变,是王振人生的转折点,也是明朝历史的转折点。瓦剌来犯,大臣们主和,王振主战,力排众议,最终说服朱祁镇御驾亲征。这一战,明军惨败,五十万大军几乎全军覆没,朱祁镇也被俘虏。后世史学家都把这笔账算在王振头上,说他蛊惑君心,葬送了大明精锐。可设身处地想想,如果你是朱祁镇,面对外敌入侵,朝臣们都劝你忍耐求和,只有你最信任的人说我们可以打赢,你会怎么选?

八年囚禁,对朱祁镇来说是一场噩梦,也是一次成长。从高高在上的皇帝到阶下囚,这种落差感可想而知。在这期间,他一定无数次想过王振,想过那场改变他命运的土木堡之战。他会后悔吗?会怨恨王振吗?我想,他心里一定五味杂陈。王振确实犯了大错,但他也曾真心待他好,在他最孤独无助的时候给予他支持和鼓励。

重回皇位后,朱祁镇做的第一件事就是为王振平反,为他建庙招魂。这在很多人看来是不可思议的,一个害他沦为阶下囚的奸臣,他居然还如此怀念。其实,这正是朱祁镇的复杂之处。他感念王振曾经的陪伴和支持,也明白王振的错误,但他选择记住那些美好的时光,选择原谅王振的过错。在他心中,王振不仅仅是奸臣,更是他年少时唯一的依靠。

我们再来看看王振这个人。他出身贫寒,为了改变命运选择入宫做了太监。他博览群书,精通经史,又深谙权术,最终爬到了权力的顶峰。他确实专权跋扈,排除异己,但他对朱祁镇的感情,或许也并非全是虚情假意。他给了朱祁镇渴望的尊重和支持,也尽力维护他的权威。

王振的悲剧在于,他混淆了权力和忠诚的界限。他利用朱祁镇的信任,为自己谋取私利,最终导致了土木堡之变。他或许真心想为朱祁镇好,但他的所作所为却给大明王朝带来了巨大的灾难。

历史没有如果,我们无法回到过去改变历史的进程。但我们可以尝试从不同的角度去看待历史人物,去理解他们的处境和选择。王振是忠是奸,每个人心中都有不同的答案。但有一点可以肯定,他与朱祁镇之间的情感,远比我们想象的要复杂得多。

土木堡之变,是明朝历史上的一个重要转折点,它不仅改变了朱祁镇的命运,也改变了大明王朝的走向。这场战争的背后,是权力和忠诚的交织,是君臣关系的复杂体现。我们不能简单地用好坏来评价历史人物,而应该尝试去理解他们背后的故事,去思考历史的复杂性。

王振和朱祁镇的故事,值得我们深思。它提醒我们,权力是一把双刃剑,可以成就一个人,也可以毁灭一个人。它也告诉我们,人性的复杂性,远超我们的想象。在历史的长河中,每个人都是时代的产物,他们的选择和命运,都受到各种因素的影响。我们应该以更加客观和理性的态度去看待历史,去理解历史人物的内心世界。