在杭州的一处二手车市场,仿佛能看到整个汽车工业的缩影。两辆并排停放的星越L车,分别里程3万公里和8万公里。看似相同的外观却隐藏着千差万别:一辆旭日东升,发动机舱油渍斑斑,另一辆却像刚刚出门回来的秀气公子,闪闪发亮。这就是吉利汽车的“AB面”,这不仅是车型,也是关于中国汽车工程的启示。靠什么能在竞争激烈的车市中立足,光环与实质之间的微妙关系,成为了每家车企必须面对的命题。

吉利的发动机技术,就像是一位拥有两副面孔的演员。这台2.0T发动机,表面上流着沃尔沃的“贵族血液”,最大扭矩350牛·米,动力十足,但其实际表现却在调校中被刻意打了折扣。工程师们下调了功率,从254马力降至238马力,似乎在努力保持身段,省下这16马力的成本,足以制造半台车。这种“技术嫁接”让吉利一方面沾了豪华品牌的光,却又在价格上保持亲民,塑造了外在与内在的双重身份。

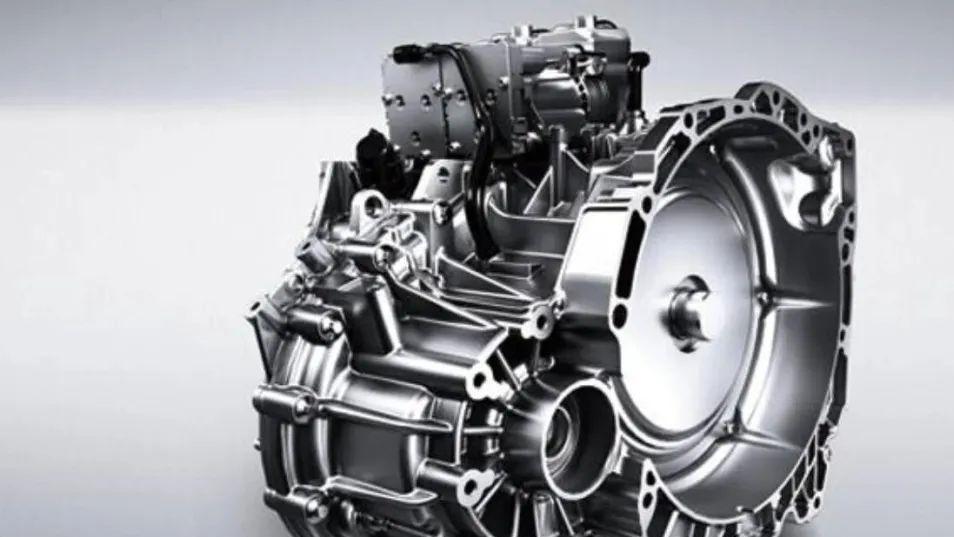

真正见功底的,则是在自主研发上。吉利的1.5T MGE发动机在极寒条件下依旧能火速启动,全铝缸体的设计使其比传统铸铁缸体轻了整整40公斤,就像一块西瓜。吉利的三挡DHT混动变速箱更是让人眼前一亮,油耗低至4.2L/百公里,甚至引得竞争对手比亚迪也为之震惊。这些技术上的突破让消费者欢呼,但有些却只能在混动车型中找到,燃油车的车主只能干瞪眼,错失了这些黑科技。

说到省油,吉利的表现可谓比不少日系车厂还要更为出色。双涡管涡轮的设计消除了涡轮迟滞,1500转就能得到最大的扭矩,令人们在起步时感受到力道如虹,仿佛之前等待的所有都只是为了这一瞬间的狂欢。这套系统的娇贵却是众所周知,95号汽油成为了标配,稍不留神用上92号,故障灯便会追着你闪烁。

这种技术的双重标准,真让人感到意外。出口到欧洲的领克01使用的是原汁原味的沃尔沃T4,而在国内销售的星瑞却换装了经过阉割的动力系统。这其中的逻辑究竟是什么?更令人苦笑的是,那台在宣传中吹得天花乱坠的甲醇燃料发动机,其加注站的数量甚至比劳斯莱斯的4S店还要稀少,让车主们只能望洋兴叹。

在市场的角落里,当你走进修车厂,王师傅的账本则是另一番景象。十万公里似乎成了一个分水岭,按时保养的1.8T发动机可以稳定跑三十万公里而不需要大修,但对于那些网约车司机来说,使用1.5T三缸机,十万公里后必然得换机脚胶。最令人无奈的是那高昂的电子水泵,换一次的新件竟然要2800元,简直比合资车还黑。

在新能源赛道上,吉利似乎在继续展示着自己的捉襟见肘。雷神混动的三挡变速箱一上市便卷入了维权的风波,车主们对换挡的顿挫感发出微弱的哀嚎,直言其不如驾校的桑塔纳。而看到比亚迪的DM-i以其简单的结构实现更加低的油耗,吉利复杂的技术在市场面前显得沉重,与其说是技术革新,倒不如说成为了一块包袱。

这种发动机的博弈展示出中国制造面临的尴尬:买技术只能委屈求全,创新又总担心市场接受度。当吉利对沃尔沃的发动机进行研究时,德国的企业已经在氢能源的赛道上甩开了几条街。某位离职工程师甚至感慨:“我们的发动机技术,永远在追别人的车尾灯。”

吉利的故事不过是中国制造业的缩影。纵观整个行业,中国制造正处于一个转型的十字路口。外部环境的变化和国际竞争的加剧,让车企们的生存压力在不断上升;里程碑式的技术创新仍需借助巨大的资金投入和市场反应测试,走出一条属于自己的道路。

倘若将目光放在未来,国内的车企们也许会发现,唯有拥抱变化,才能获得激烈竞争中的生存与发展。要明白,汽车产业不会停滞,技术革新如流水般涌现,汽车制造的边界也在逐渐模糊。

在这场技术与市场的博弈中,我们不禁思考:吉利和其他车企,能否坚持不懈地在技术创新的道路上前行,尽可能减少因市场猜忌和外部压力而产生的退缩?我们期待看到更加耀眼的“中国制造”,同样期待更多企业能够站出来,在自主创新的道路上披荆斩棘。

作为消费者,明白技术与价格的博弈或许能够帮助我们做出更理性的选择。我们所追求的,不仅是油耗低、动力强,同时也希望所选车辆的技术能够给予自己实实在在的保障。在未来的汽车市场上,希望每个品牌都能够在技术层面做到更扎实的“底功”,在价格的秤杆上实现更公平的对待。

经历过数年的市场动荡,吉利正踏上新的征程。抛开外在光鲜的维度,所需的是更多内在的实质。本质依然是技术的不断突破,甚至是以消费者为中心的开发理念。唯有如此,才能构建一个真正属于中国汽车的美好未来。

随着大家对环保及新能源的关注,比亚迪与岚图等企业开始享受市场的顺风,而吉利仍需在转型中找到自己的立足点。新能源汽车仍是未来的关键,若吉利不能及时取得突破,便可能在雷声阵阵中,成为行业悲剧的注脚。

这些故事不仅是某一品牌的缩影,也象征了整个行业面临的挑战与机遇。在中国这个拥有广阔市场和消费潜力的国家,汽车产业的发展同样需要不断地反思与调整。希望在不久的将来,我们能看到一个更加成熟、更加自信的中国汽车品牌。

对于即将到来的新时代,吉利以及更多的中国汽车企业需要重新审视一下自己的定位。是否还在追逐别人车尾灯的美梦,仍在一味追逐技术的表象,却忘了内涵的厚重?抑或是已经找到了属于自己的路,与时代并肩前行?

一场技术大赛的背后,是国家产业的进步与国民经济的腾飞。这不仅仅是关于一台车的选择,也应该是关乎科学理性的思考。希望未来的每一部汽车,都能与我们的生活结合得更加紧密,给我们带来更多的便利与乐趣。

随着新政策的实施,新能源汽车在中国市场逐渐成为主流,吉利也需从中找寻机会。倘若能够把握住这一波浪潮,凭借扎实的技术基础,或许就能在这场争夺战中占得先机,屹立于行业巅峰。

在这个不断变化的时代,唯有坚持“技术创新”,才能推动企业和国家的繁荣。吉利,在未来之路上,奋发图强。