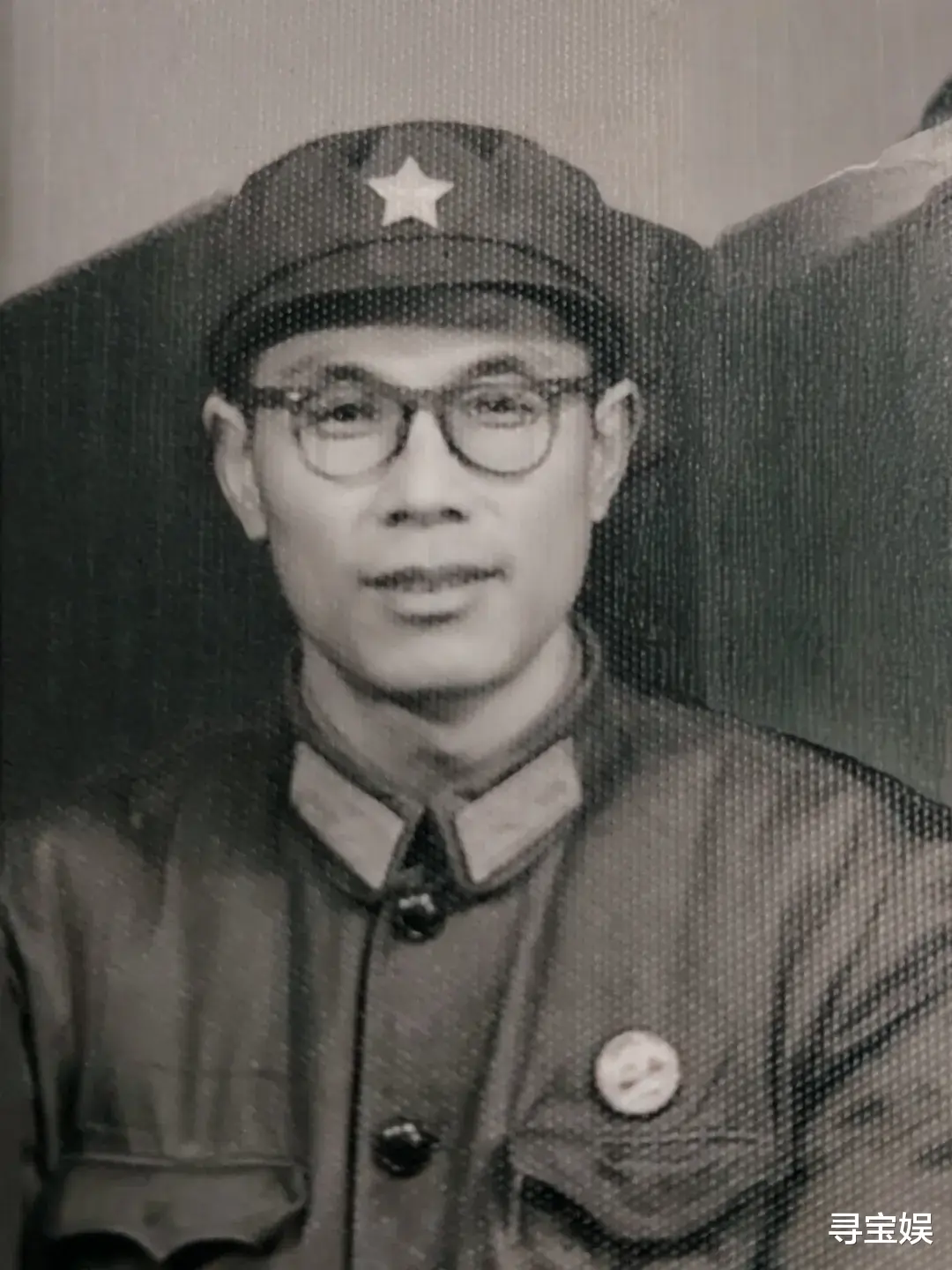

2024年12月24日晚,随手翻看朋友圈,突然看到江苏连云港小凯在朋友圈里发出父亲丁正银于当日因病离世的不幸消息,看着丁老前辈照片中和蔼可亲的面容,我泪流满面,回忆如潮般涌来。

1969年12月底,我在拉萨参军,分配到驻波密(扎木)昌拉大站,部队代号藏字601部队。我们四个女兵和两个男兵风尘仆仆经过三天寒冷高原行,到达昌拉大站,在昌拉大站机关吃的第一顿是晚饭。我们6个新兵拿着碗筷跟着徐克义协理员到了食堂,宽敞明亮食堂里嗡嗡的说话声一下停止了,突然非常安静。我悄悄抬眼一看,饭桌边坐的都是男军人,也正好奇盯着6个新兵看。四个女兵一下不知所措,都害羞得脸漲通红,打好饭后端着碗不知该坐哪里,这时一个高高个子,非常漂亮的女军人站起来招呼我们:来来来,这边坐下吃饭。饭桌边几位男军人为我们腾出位置,我挨着女干部坐下,心里好像一下放松很多。经过一周军事训练,四个女兵都分到战勤科,我和郭丽英是话务员守总机,沈前夕电台报务员、岁数最小14岁的常兰英,分到打字室打字,这时才知道女干部是打字室王淑英老师。我们和王老师同一个科,很快就熟悉起来,同时就认识了王老师的爱人,昌拉大站机要股丁正银股长,并知道丁股长是江苏人,1949年参军的老革命。丁股长文质彬彬,戴副眼镜,没有一点官架子,特别和蔼。丁股长和王老师对我们几个新兵非常关心,军帽怎样戴的标准,军装怎样叠整齐,洗后的军被如何快速套好都手把手教我们,没经过新兵连训练的四个女兵,很快学会如何注意军容风纪,生活自理能力增强,这让我们对丁股长和王老师多了亲密和敬重。

七十年代的西藏,物资供应匮乏,不仅食品少,炊事班做饭的煤也少,补充煤炭不足,冬季机关办公室、宿舍取暖,都靠夏季上山伐木,每到这个季节,大站机关除了值班人员都要上山伐木。扎木四面群山环抱,山上都是郁郁葱葱的青松和青冈木。几个女兵从没到过原始森林,没爬过这么高的山,没见过那么粗壮高大的树,山上树身很粗,两个女兵手拉手都无法把树抱住,这让我们女兵兴奋。虽然伐木时两个人拉大锯锯树非常累,也挡不住我们上山去伐木的热情。我们没想到,伐木其实是危险的工作,树木被锯后,倒下的方向,锯成二米五左右树节后,从山上往下滚动,抬木节装车时树节固定,都有潜在的危险,那是我们几个新兵想不到的,更没预料到危险会发生在我身上。四个女兵中,我的体质最弱,每次上山伐木,战友们都尽量照顾我少拉大锯,那真是体力活,抬木头更是几个女兵无法胜任的。只记得大约是8月,已不知多少次上山伐木。那天上山,战友们还是照顾我,不让我拉大锯,给我一个小斧头,让我把锯倒的大树上树杈砍掉,战友们再来把大树锯成树节后抬下山装车。我站在倒下的大树上抡着小斧头,从最细的树杈开始砍,一根一根树杈被我用力砍掉,汗水浸湿衬衣,我也不愿坐下休息,唯恐战友们来锯树节时树杈还没砍完。大树上还剩最后一根最粗的树杈,我知道砍这根粗大树杈要用很多力气,所以放在最后砍。砍这根大树杈确实吃力,砍了一会儿才砍下一点缺口。这时突然听到山上一片惊呼,我抬头一看,一根被锯下的大树节已黑压压快速滚到面前,来不及任何反应,只听到啪的一声,我头被打了一下,就什么也不知道了。当我睁开眼睛时,只见战友们都焦急围在我身边,呼喊着小钟,小钟。我想抬起手,可手抬不起来,我想坐起来,可软弱无力坐不起来,能感觉到额头在流血,也说不出话,但听到战友们说赶快背下山送第四野战医院。是丁股长把我背起来,几位战友扶在两侧,一步一步往山下挪。下山的路好难走,没有路,山上到处是石头和锯倒大树后留下的树桩,路又滑,上山一个人行走都难。不知丁股长背着我下山是怎么行走的,也不知这段下山路走了多长时间,迷迷糊糊的我能听到丁股长呼呼喘气声。也听到有战友说,换一下我们来背,丁股长没让战友们换着背,我额头上的血滴在丁股长军装上,就这样一步一挪很艰难终于把我背下山,坐进大站停在山中简易路上的车。还记得王老师在车上一直抱着我,车上有女兵小常,还有两个男兵战友(想不起名字了),一直护送我到第四野战医院急诊科。经急诊检查,脑部没有重伤,额头流血是皮外伤,两只手臂虽全部乌紫,可身上没有骨折。后来知道,那节两米多长的大树节本来是往另一个方向滚动,因山上石头和树桩的碰撞,让大树节改变滚动方向,朝我站立的树上滚过来,我还没砍断的那根大树杈,被快速滚过来的大树节打断,树杈断时正好打到我头上,我被打得弹飞起来,掉在我站立的大树旁边山地上,地上有落下的厚厚一层松针,避免了我第二次受伤,圆木节从我在大树站立的地方滚下去,我这个新兵幸运捡了一条命。住进第四野战医院小病房,继续检查治疗时发现我严重贫血,血色素只有7克,需补充营养。七十年代初西藏没有超市,没有农贸市场,没地方购买食品。丁股长和王老师很心疼我,也只能找扎木兵站,友邻部队战友,扎木地方工作人员,想为我找只鸡和鸡蛋补充营养,可那时在西藏哪里去找鸡和鸡蛋。后来还是王老师托波密县委工作的朋友找到10个鸡蛋,王老师把10个鸡蛋都送到第四野战医院,并请医院妇产科海玉芳女军医,每天为我做一碗鸡蛋菠菜汤。海医生也是在自己窗下种了一点点菠菜,不负王老师委托,每天一碗绿绿菠菜,黄白相间,色彩鲜艳的蛋花汤送到病房给我喝。约三周左右,我出院回到大站。这次伐木受伤,丁股长背受伤的我下山,王老师为我到处寻找的十个鸡蛋,海医生为我做的十碗菠菜蛋花汤,就永远留在我心里,从来不曾忘记。

高原军人们都会记得,当年在西藏洗澡难,没地方没条件洗澡,昌拉大站是机关,条件算比较好的,可也没有澡堂。在大站靠山的角落,有一个很小的小木屋,小木屋里面有一个小澡盆,木屋外有一个灶台,灶台上有一个很大的铁锅,要洗澡就自己劈木材,把铁锅注满水烧热,再用桶把水提进小木屋澡盆。洗澡自己动手,这对四个女兵太难了,我们劈不动木材,也点不燃灶台木材,无法把水烧热。是丁股长和王老师默默把我们四个女兵洗澡的事担起,为我们解决洗澡难的问题。每次丁股长和王老师准备洗澡时,就会提前告诉我们,并把自己存的木材抱到小木屋,把大铁锅水烧热后,一桶一桶提进小木屋,让我们四个女兵轮流洗后,王老师洗,最后才是丁股长洗。一锅水要用好长时间才能烧热,要烧几锅水才能保我们几个人洗澡,还要为我们一桶一桶倒进澡盆。我忘不了在昌拉大站洗过的热水澡,我们四个女兵在昌拉大站一年,这一年的洗澡水就是丁股长和王老师一锅一锅为我们烧出来的。调离昌拉大站后,我们再没有洗过这样的热水澡。我也忘不了每次烧洗澡水时,丁股长和王老师脸上汗水,和蹭在脸上的木柴黑灰,在昌拉大站洗热水澡的事,也永远留在我心里。丁股长和王老师是西藏双军人。儿子女儿都生在驻扎木第四野战医院,都是小波密。儿子小凯7个月送回王老师的山东老家,女儿小兵兵2岁送回山东老家。丁股长和王老师很少给我们女兵谈起两个孩子,把对孩子的想念藏在心里,把对孩子的爱给了我们女兵,特别是对徒弟小常和体弱的我,更多了疼爱和关心,只要有一点好吃的,总会让我们去大站那简朴的家里一起分享。那时扎木百货公司买不到食品,有战友或波密县委,扎木机械厂的朋友,给丁股长和王老师送几个罐头,有点蘑菇,有点蔬菜,或包一点饺子,烙几个饼,总会叫上我们一起吃。那只有一间屋的宿舍,是丁股长和王老师的家,也好像成了我们的家。忘不了在那家里嘻哈打闹,忘不了在那家里分吃蘑菇汤,山东面食的快乐,忘不了炉子上烧的水开了,丁股长会用江苏话说:小钟,快点,水“徐”了。这句话总让我们嘻嘻哈哈笑着无数次学说水“徐”了,那个家里有太多的快乐留在记忆中。我从小在西藏军区办的保育院,八一校长大,父亲长期在高原部队,两年多才能回成都休假,接我们姐妹三人住招待所。妈妈从部队转业后,只能住单位集体宿舍,只有爸爸休假在招待所住,一家人才能团聚,西藏军区那时在成都顺城街的第一招待所,就是我小时候对家的记忆。是丁股长和王老师给我这个高原上的女兵有了家的感觉。

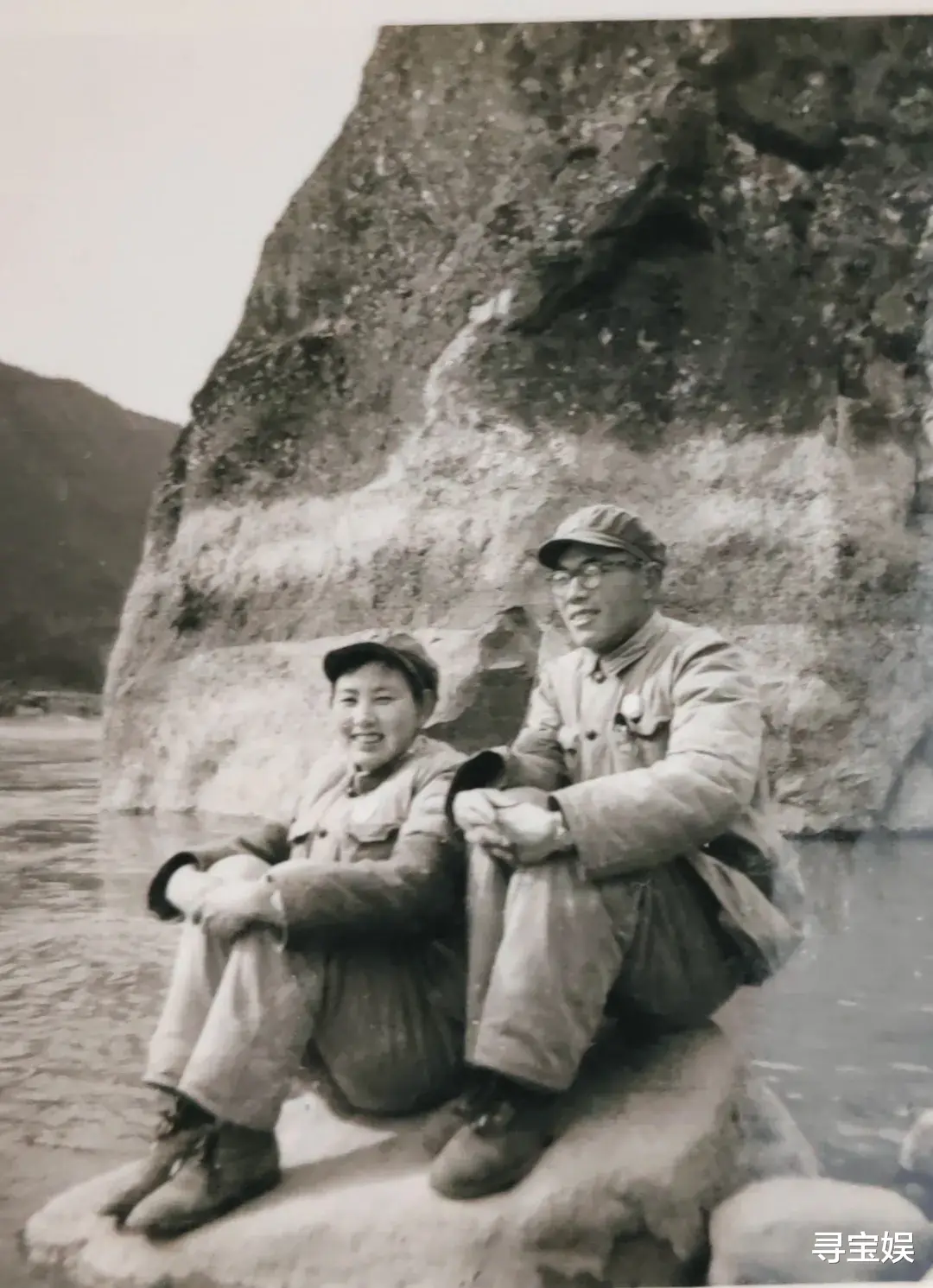

昌拉大站当时有政治处、战勤科、后勤科、电台、总机、打字室都属战勤科管理,几个科室之间位置都很近,管理股,卫生科,警卫班也离得不远。只有机要股在大站靠山的角落,偶尔从机要股经过时,看见窗帘总是拉着,门也关着,感觉那里有点神秘。机要股位置偏,甚至冷清,我们晚上都不敢往那边去。丁股长是前辈,是领导,丁股长负责的机要股,是几个新兵完全不了解的重要工作部门。可丁股长却是干部,战士都称赞的好领导,对工作兢兢业业,对军人们都非常和蔼,无论上山伐木、挖地种菜挑水都身先士卒。大站有老兵现在也记得丁股长,称赞丁股长是没有一点官架子的好领导。在昌都大站1年后,1971年1月,丁股长和王老师接到内调到四川省军区雅安军分区的调令,我们四个女兵也接到调第四野战医院的调令。分别时,我们都哭了,难舍难分,在昌拉大站一年时间,四个女兵从不懂事的女孩成长起来,我们的业务技能、军事训练、生产劳动都不输老兵,可远离父母的小女兵总会想念父母,总有一些困难。丁股长和王老师给了我们更多的照顾和关爱,给了家的温暖,在昌拉大站军营一年,丁股长和王老师让我铭记在心,有了永远的牵挂和友谊。丁股长和王老师调雅安军分区,丁股长在雅安军分区机要科任机要科长,王老师在雅安军分区档案室,小凯和兵兵两个孩子从山东老家接回,在雅安上学,一家人终于团聚了。我和王老师一直保持通信联系,来往信件让我们保持着友谊。我因患较严重高原性心室扩大,从部队退役后,在父母家静养一段时间,身体稍微好点,就去雅安军分区和丁科长王老师相聚。丁科长还是那么和蔼可亲,还是笑着用熟悉的江苏话招呼我,小钟来了,我也还是毫无拘束的学丁科长说,水“徐”了,时间没让我和丁科长王老师有生疏感。在雅安军分区丁科长和王老师新的家里,我们总有说不完的话。在雅安军分区大院里,丁科长所在的机要科,我只能看一眼办公地点,还是那种神秘感,王老师工作的档案室也不是闲杂人员能进去的。可周末却是很愉快的,我和丁科长王老师一起说说笑笑包饺子,小凯和兵兵把我看成大姐姐,亲热称呼我建新姐姐,我们一起在青衣江边玩,吃砂锅雅鱼,拍照留念,没因分别多年产生陌生感。那时我父亲离开工作21年的西藏,内调到温江军分区,我退役后,在温江军分区终于有了一个从小到大才有的真正意义的家。在雅安军分区.和丁科长王老师相聚,还是和在西藏一样,感觉这里也是我的家。在雅安军分区这个家,我住了一个月,依依不舍离开丁科长和王老师,此后没有机会再去雅安,享受丁科长和王老师给我的关爱。1979年10月,丁科长和王老师在雅安军分区工作9年后,转业到江苏连云港市。离开成都时,我去火车站送两位前辈,我又是抱着王老师哭,依依不舍,我知道,此次分别,和前辈见面的机会就很少了。分别后每当想起在昌拉大站时,丁股长和王老师给我的关心,心里总会有温暖,有感激。每当在镜子中看到额头上被树杈打后,留下的一条回形针般疤痕,就会想起丁股长和王老师给我的照顾。

2010年,已退休的我和在郑州的战友常兰英,相约去连云港和丁老前辈及王老师相聚。分别多年的我们和丁老再次相聚,久别重逢,丁老还是那样和蔼可亲,听着丁老熟悉的江苏话感觉好亲切,王老师还是那么热情,小凯和兵兵已长大,各有成就,依然亲热称呼我建新姐姐,还有常姐姐。在连云港,丁老和王老师陪我们去港口参观,我第一次看到现代化港口,惊叹江苏第一大海港一连云港口吞吐量,如山的巨大集装箱,装卸货运的自动化都让我和小常大长见识。丁老和王老师请我们吃海鲜,在海边游玩,在家一起包饺子,感觉又回到昌拉大站的快乐时光。短短3天在连云港,再次把那么多美好留在记忆中。曾以为还会到连云港和丁老前辈相聚,没想到连云港一别,却是和丁老的永别。

丁老前辈是有30多年军龄的老军人,是德高望众的老前辈,可我对丁老一生经历了解却很少,就像我对父亲一样,了解得太少太少,丁老前辈没给我们讲过参军后的经历,没讲过在西藏十年的艰难,没讲过他在高原留下的青春和洒下的汗水,一个老军人只是默默在机要岗位工作,直到丁老离世,我才对丁老有一点了解。丁老前辈是1949年2月,16岁参军到华东抗日大学学习,1949年5月到苏北军区机要训练大队开始学习机要,先后在华东军区,山东军区,连云港要塞区任译电员。1956年调济南军区五十二团,济南军区守备二十旅任译电参谋。1961年4月从济南军区调西藏军区,进藏后参加中国和尼泊尔两国划定边界的译电工作,中尼两国在北京签订两国边界条约后,丁老调驻扎木第四野战医院,1962年昌拉大站成立,丁老就调昌拉大站机要股,在昌拉大站做机要工作9年,1971年调雅安军分区机要科任科长,直到1979年转业到江苏省连云港。丁老前辈在西藏工作10年,在部队30余年,一直默默在机要岗位工作,小小的机要室,记载了一位老机要军人的奉献。丁科长转业到连云港市外轮代理有限公司任公司书记十多年,带领公司不断扩大服务项目,增加外汇收入。先后开展新的杂货定期班轮,国际集装箱班轮代理业务,国际旅游船代理业务,拆废旧钢船代理等新业务,为祖国远洋航运事业做出了突出贡献。丁老退役不退色,以他的人格魅力,再次获得大家的敬重,被一致评价为人忠厚,襟怀坦荡,平易近人的好书记。我这个当年稚嫩,青涩的小女兵,在昌拉大站当新兵一年,和丁老前辈却有了一生的友情。在西藏高原艰苦环境中,军人们远离家乡,远离亲人,战友情感更显珍贵。在昌拉大站,丁股长资历老可没傲气,总是吃苦在前,踏实工作,对所有军人,无论干部战士都和蔼可亲,赢得军人们的尊敬,给我们树立了榜样。一句给你爸爸妈妈写信了吗?能感受到首长的关心。几个饺子,一碗猪肉罐筒烧蘑菇,有着前辈给小女兵的爱护。在昌拉大站当兵一年,丁股长和王老师给我和风细雨般的关爱,一直浸润着我的心,让我永远忘不了。含着眼泪,凝视丁老前辈照片,我轻轻叫一声丁叔叔,这是几十年迟到的称呼,我知道丁叔叔一定听到了,仿佛看到了丁叔叔的笑脸,听到丁叔叔那熟悉的江苏口音。有一种记忆在心中扎得很深,有一种怀念融于血中,泣声相随寄哀思。丁叔叔,我会永远怀念您!