从古至今,关于宇宙的讨论从未停止,从封建时代君权神授被“日心说”三个字打破,再到科学技术逐步发展,人类探索太空的脚步一点点加快,再到根据现有的科学和思维思考人类和宇宙的未来……我们在和宇宙共同发展进化。

刘慈欣的《三体》问世后,引起了很大轰动,书中提到的关于科技和未来、人性和人情,都是值得当下思考的问题。而其中关于太空的幻想,其实早在唐朝就已经出现在我们的史书中。

一、段成式

一、段成式在主张科举制度推选人才的封建王朝,文人志士多参与大大小小的考试,从出生的目标就是中秀才、中举人、中状元,似乎除了这些考试是正途,其他的都是旁门左道。

于是很多著名的大文学家譬如李白杜甫,譬如王维白居易,譬如苏轼辛弃疾,无一不是穷其一生去追求功名,哪怕在经历宦海沉浮的顿悟之后,也会为仕途感到遗憾和惋惜。

然而,科举并不是人人都喜欢的,世俗的定义也并非牢不可破。

在历史中,也存在一些其他专家,如科学家鲁班、医学家张仲景、阴谋家刘伯温、旅行家徐霞客等等,在这群人中,他们有的为了以毕生所学造福人类,有的则是抛弃名利寄情山水。

最令人羡慕的就莫过于徐霞客了,一个游山玩水到处写记的玩乐专家。

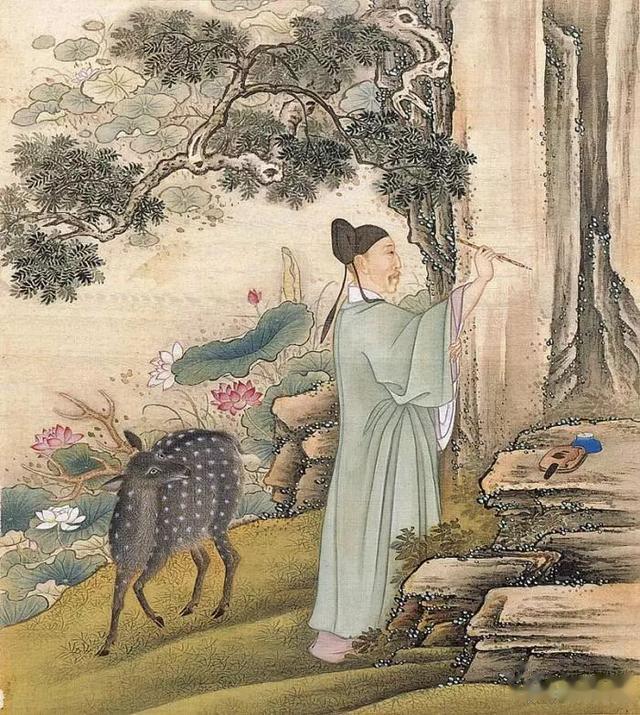

然而,徐霞客并不是第一个踏上这条轻轻松松的旅行家之路的,早在唐朝时就有一名叫段成式的人,他其实是官二代出身,但可能是由于不担心所谓的物质生活,段成式比较追求精神生活的高雅。

他做了个小官,但还要按部就班跑业绩,到处任职刺史,因此就趁机外出游山玩水,结识天下好友,对所有奇奇怪怪的事物都感兴趣。

段成式在游山玩水间将路上所见所闻写成了意趣小说故事,不似蒲松龄《聊斋志异》般诡谲,段成式的小说还可以称得上得体。

如果说《聊斋志异》是脑洞大开的代表,徐霞客的游记是散文纪实的代表,那么段成式的《酉阳杂俎》就是二者的结合。

不仅如此,《酉阳杂俎》中还涵盖了天文、地理、医药、算术、艺术、阴阳等等,内容繁杂,覆盖面很广。

二、来自月亮的白衣人在《酉阳杂俎》中记录了这样一个小故事:

一位姓郑的秀才和他的表弟王秀才一块去三里湾,结果不小心走岔了路,天黑后找不到下山的路了。

正当两人迷茫不知道该怎么办的时候,突然看到有一个一身白衣的男子躺在草丛中,好像是睡着了。

两位秀才就叫醒这个白衣男子,问他是否知道下山的路该怎么走,白衣男子一开始没有回答,等到二人再问的时候,白衣男子却说了不相关的话。

白衣男子说:“你们知道月亮是由七种宝物合成的吗?月亮的形状像个圆球,月亮上的阴影,是由于日光照在它表面凸起的地方而造成的。月亮上常年有八万二千人修凿,我就是其中之一。”

这一段话好像与郑秀才和王秀才想要问的问题毫不相关,可以说是白衣男子的自我介绍,可是他说的话未免太过荒谬。

按照白衣男子的话来说,他是来自遥远的月亮,是月亮上的工人。而地球人多认识的月亮其实是有组成的、有坑坑洼洼的表面的。

白衣男子甚至还打开随身携带的包裹,让两个秀才看到其中确实有斧头、锤子、凿子等修筑工具,好像他真的是在月亮上做工的人。

两人不明所以,白衣男子就又从包里拿出两团玉屑饭分享给二人,并说吃了这饭团,虽不能长生不老,但能够保证一辈子不生病。

这对两个人来说简直莫名其妙,就是为了问路结果还被灌输了玄学知识,但好在两人也没有轻视此人,而是在礼貌询问后,终于被白衣男子指出了下山的路。

从那之后,哪怕再也没有任何人再见过这个白衣男子的痕迹,这个故事也口口相传,给那座山增添了很多神秘色彩。

这个故事被写进《酉阳杂俎》,篇名就是主人公两个秀才,《郑仁本表弟》。

三、古代刘慈欣但凡这个故事再晚一点,都会是有科学依据的玄幻小说。

因为现代科学已经证实,月亮确实是含有氧、硅、铁、镁、钙、铝、钛等七种元素,表面的坑坑洼洼是因为月表不平整,在不同时期不同距离的太阳光照射下反射到地球的光影造成的。

甚至,在在距今1400年前的唐朝,月球离地球的距离比现在要近,古代人肉眼看到的月亮确实比我们今天所见到几百年前悬在古人头顶上的月亮要大一圈,他们能直接用肉眼,通过月影看到月球表面的坑坑洼洼也不是没有可能。

可那偏偏是没有任何科学基础的唐朝,是人们的意识都还停留在嫦娥、月兔的封建时代。那个时候,没有人知道所谓的元素组成,也没有人提出猜测说月亮发光是因为太阳的运作。

在文人墨客笔下的月亮,仿佛都是独立的,譬如“床前明月光”、“呼作白月盘”、“我寄愁心与明月”,都是把月亮当做一个独立的个体来看待,未曾发觉其宇宙属性。

然而,段成式的《酉阳杂俎》则打破了这一客观限制,大胆提出了很多符合科学现实的设定,哪怕是玄幻小说,也早了西方几百年。

在今天,人们对未来科技的幻想都还是以目前已经存在的科学事实为依托,发散思维,猜测出很多人工智能超脱人类、宇宙大爆炸和地球毁灭等设定,哪怕依托的论证也是天马行空。

同样,这些对于未来的观测和解读,未尝不是一种具有文学意义的参考。

毕竟几百年前,我们的老祖宗真的“猜”出了某些科学真理。