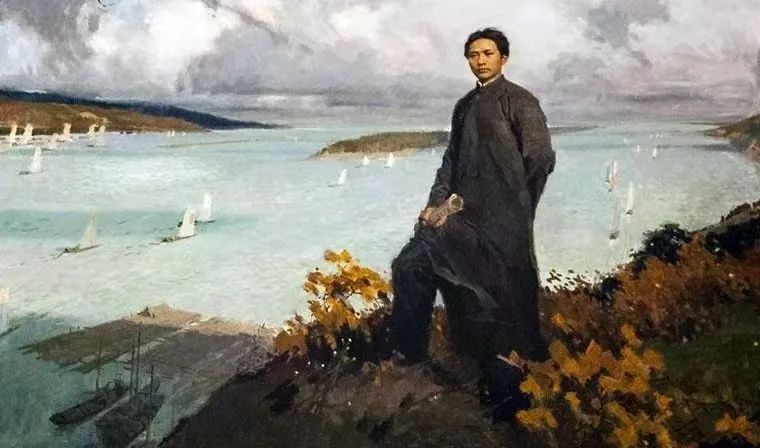

1893年12月26日,毛泽东出生在湖南省湘潭县一个普通的农民家庭,没有人会想到,这个被呼作“石三伢子”的孩子会在日后成长为一位叱咤风云、震古烁今的开国领袖。

从韶山闭塞的贫穷乡村走出来的毛泽东不仅改变了整个中国的历史进程,更是影响了人类世界的未来发展,他是中国历史上独一无二的伟人,中华民族的伟大复兴从他的奋斗开始!

那么他成功的秘诀到底是什么,是哪些独特的品质成就了毛泽东的伟大?毛泽东自己对这个问题的回答又是什么呢?

一、博古通今的丰富知识

古人云“工欲善其事,必先利其器”,知识对于毛泽东来说就是最为方便的工具。他的大脑就像是可以储存下无数知识的超级电脑,海量的学识成为了毛泽东去实现他远大抱负的坚实基础。

毛泽东从小就是要立志成就一番事业的,他在外出求学时就曾赠送给父亲这样一首诗以表明他的广大志向:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”

在外求学的过程中,毛泽东逐渐接触到国外的先进思想,他的理想也逐渐从“富国强兵”转变为“翻天揭地、改造社会”。

为能够实现自己的人生理想,他对待知识就像是饥饿良久之人对待食物一样。毛泽东读书之勤奋,世间少有,他疯狂地汲取着书本上的每一滴养分,滋养着自己的头脑。通过读书,他不断地增长才华,仿佛永无止境。

他曾说:“我一生最大的爱好是读书,饭可以一日不吃,觉可以一日不睡,书不可一日不读。”

对于一个并非出生在书香门第的普通农民来说,如此热爱读书是多么的难能可贵!

毛泽东早在幼年时就对知识充满了渴望,8岁以前,他的大部分时间都在外祖父家度过,当大家都在玩耍的时候,他却一直在舅舅开设的学馆旁听。当他长到8岁时,被父母接回韶山入私塾开始读书,他一共在私塾学习了6年,被他自己称为“六年孔夫子”。

随后,他外出求学,又接受了7年的新式教育,接触到了康有为、梁启超的维新思想,完成了最初的政治启蒙。

1912年,毛泽东决定脱离学校中刻板的教学方式,他断然退学,开始在湖南省立图书馆自学。他为自己修订了一个庞大的自学计划,开始埋头苦读大量的中外典籍,从近代资产阶级民主主义到科学著作,无不涉及。卢梭的《民约论》、达尔文的《物种起源》、亚当•斯密的《原富》、孟德斯鸠的《法意》、赫胥黎的《天演论》、斯宾塞的《群学肄言》等,他几乎不放过每一本书。

从最初的四书五经,到康有为、梁启超的维新思想,再到世界上最先进的科学知识和思想主义,经历过这样漫长且精细的学习,毛泽东将他们兼容并济、融会贯通,学为己用。他是从来不会去死读书的,让书中的知识为他所用,才是最为重要的。

能够成功理解吸收并且运用,从古代到近代,从西方到东方的各种知识,这正是毛泽东的过人之处!他不仅学习西方,也批判西方,但是又在批判中继承,将精华巧妙地与中华传统的文化精粹融合在一起。

正是拥有这样的非凡能力,毛泽东才能让马克思列宁主义在中国式的文化环境中生根发芽,才能走出属于中国自己的社会主义道路。

二、对社会入木三分的研究

毛泽东家世代务农,他从6岁开始就帮助家里干一些农活和家务,如拔草、放牛、拾粪、砍柴,十几岁的时候,他更是每天都在地里干活。

毛泽东的父亲对他非常严厉,经常打他和他的两个弟弟,据毛泽东回忆:“他是一个严格的监工,看不得我闲着,如果没有账要记,就叫我去做农活。他性情暴躁,常常打我和两个弟弟”,“他的严厉态度大概对我也有好处,这使我干活非常勤快,使我仔细记账,免得他有把柄来批评我。”

在严厉的父亲的管教下,毛泽东对于田里的活计都是样样精通,还经常跟长工抢重活干。从小就经历的艰苦生活,让他对中国的社会有了更加深刻的了解,也养成了他吃苦耐劳、勤奋朴素的性格。他对于农民所遭受的苦难非常同情,对农民拥有非常深厚的情感,这也使得他至死不渝地站在了劳苦大众一边。

毛泽东为了能让马克思列宁主义与复杂的中国社会相结合,他积极研究中国社会的本质问题,将研究与自己的亲身经历相结合,为马克思主义在中国的广泛传播提供学术上的支持。

著名的《湖南农民运动考察报告》就是毛泽东身先士卒积极领导农民运动之后写就的,他的这篇文章不光是在国内产生了巨大反响,就连共产国际也非常关注,因为在国际共产主义运动中,农民的问题也是没有解决好的问题。共产国际执委会先后用俄语和英语在他们的机关刊物《共产国际》上刊载了《湖南农民运动考察报告》,这也是毛泽东第一篇被介绍到国外的文章。

中国历来都是传统的农耕社会,中国社会的问题本质上就是农民的问题。

毛泽东就曾说:“所谓人民大众,最主要的部分是农民。所谓人民战争就是农民战争,忘记了农民就没有中国民主革命,也就没有一切革命。马克思主义的书读得很多,但是要注意不要把‘农民’这两个字忘记了,这两个字忘记了,就是读一百万册马克思主义的书,也是没有用处的。”

正是毛泽东对中国社会深入的研究,使他将农民与革命深深地联系在一起,这为他开创农村包围城市、武装夺取政权的中国革命道路打下了坚实基础。

三、学习人民,善于总结

1964年8月29日,尼泊尔教育代表团来中国进行交流,一位团员在受到毛泽东的接见时问:“您所以这样伟大的秘密是什么?您力量的源泉是什么?请告诉我们,以便让我们多少学得一点。”

毛泽东回答说:“我没有什么伟大,就是从老百姓那里学了一点知识而已。虽然我们学了一点马克思主义,但是单有马克思主义还不行。要从中国的特点和事实来研究中国问题。他又说,力量的源泉是人民群众,不反映人民群众的要求,哪一个也不行。要在人民群众那里学得知识,制定政策,然后再去教育人民群众。”

1965年7月26日,原国民党代总统李宗仁和夫人从海外归来,毛泽东在接待时,主动向李宗仁的秘书程思远发问:“你知道我靠什么吃饭吗?”,程思远对这个问题一脸茫然。

毛泽东缓缓地说道:“我是靠总结经验吃饭的。以前我们人民解放军打每个战役后总要总结一次经验,发扬优点,克服缺点,然后轻装上阵,乘胜前进,从胜利走向胜利,终于建立了中华人民共和国。”

从这两段话可以看出,毛泽东认为自己成功的秘诀便是学习人民,善于总结!

四、超强的学习能力

中国的马克思列宁主义最早是由李大钊、陈独秀带来的,毛泽东对于马列主义的了解也是来自于这二人,他对于马克思列宁主义的学习既不是最早的,也不是最完全的,跟其他中共领导人比起来,可能也要逊色不少。

张国焘就在第一次见到毛泽东后,对毛泽东做出了“对马列主义常识了解不多”的评价。

喝过“洋墨水”的博古更是认为毛泽东是“山沟里的马列主义”,对马列主义理论修养不足。

但是,毛泽东后来居上却成为了中共领导人中成就最高的,这是为什么,就是来自于他超强的学习能力以及掩盖不住的才华。

毛泽东的恩师杨昌济就曾以“资质俊秀”、“殊为难得”、“异材”等词高度赞扬了毛泽东。

毛泽东的另一位老师黎锦熙也曾称赞他“大有见地,非庸碌者。”

毛泽东在18岁时就写下了他的第一篇文章《商鞅徙木立信论》,仅仅六百字的文章,老师却留下了一百五十个字的批语,说他“才气过人,前途不可限量”,“练成一色文字,自是伟大之器,再加功候,吾不知其所至”。

毛泽东本来就不是一个墨守成规的人,他对于任何人、任何理论都不盲从、不迷信,善于独立思考的他留下了“性不好束缚”、“好独辟蹊径”的评价。

就是因为这样的性格,让毛泽东在学习马克思列宁主义的时候,一点也不死板,活学活用,真正将马克思主义与中国的国情相结合,开辟出了一条中国特色社会主义的道路。

毛泽东在学习过程中善于从实际出发思考问题,而不是纸上谈兵、坐而论道。当他第一次读了《共产党宣言》的时候,当他第一次知道“人类有史以来就有阶级斗争,阶级斗争是社会发展的原动力”的时候,就初步得到了认识问题的方法论。

他说,“这些书上,并没有中国的湖南、湖北,也没有中国的蒋介石和陈独秀。我只取了它四个字‘阶级斗争’,老老实实地来开始研究实际的阶级斗争。”

毛泽东的这句话虽然没有全面地、准确地讲清楚《共产党宣言》的内容,但是他一针见血地看见了最为核心的部分。就是这种不拘泥学术而立足于实际的学习方法,让毛泽东确实抓住了认识中国问题的根本,并且悟出了“认识问题的方法论”,这正是他优于和高于党的其他早期领导人的一个突出特点。

毛泽东这样的学习方法,让他不是为了理论而理论,不是为了马列而马列。他是真正在为中国的革命道路寻找一个正确的理论基础,只有这样才能总结出革命的经验教训,然后制定正确的路线方针。

斯大林说:“列宁的伟大,正在于他没有做马克思主义的俘虏,而善于抓住马克思主义的实质,并从这个实质出发,向前发展了马克思和恩格斯的学说。”毛泽东与列宁有着相同的基本品格。

毛泽东超强的学习能力还突出地表现在他的军事谋略与军事智慧上。

作为一个从来没有进过军事院校的人,毛泽东的军事才华跟中共的其他领导人相比却技高一筹。

刘伯承留洋国外学过军事,朱德、彭德怀进过讲武堂受过专业军事训练,但毛泽东却自学成才,成为了一位一流的军事家。擅长以笔杆子作战的毛泽东,却开创性地提出了“枪杆子里面出政权”的理论。

毛泽东是哲学家,是诗人,是政治家,但是他似乎更看重自己军事家的这一身份。

1975年,毛泽东会见联邦德国政治家赫尔穆特·施密特,当后者谈起他的成就和诗作时,毛泽东回答说:“成就太小,我也不会写诗。但我懂得怎样打仗,怎样打胜仗。”

毛泽东的军事成就是多么的辉煌,他的指挥艺术是多么的高超,纵观中外历史都极为罕见的,他有充分的理由为自己军事家这一身份自豪。

五、强壮的体格

回顾中国的历史长廊,不知有多少英雄的雄心壮志被残破的身体拖累,“创业未半而中道崩殂”的刘备,英年早逝的周瑜、孙策,抱恨九泉的曹氏三代,就连杜甫都曾为诸葛亮慨叹:“出师未捷身先死,常使英雄泪满襟。”

身体是革命的本钱,为了实现宏伟的目标、崇高的理想,必须要有强壮的体格作为支撑。

毛泽东一直以来都非常认同体育的重要性,认为身体是“知识之载,道德之寓”。

毛泽东于1917年撰写的《体育之研究》就详尽阐述了身体对于学问与事业的重要性,这篇长达7000字的论文,由杨昌济推荐,最终发表在陈独秀主编的《新青年》杂志上。

任何志向,任何理想,任何抱负,离开了身体都是空谈,如果连躯壳都毁灭了,那么高尚的灵魂让他去哪里安放呢?

如果身体健康、精力充沛、就可以尽情地去思考,去学习,有强壮的身体作为支撑,又有什么事情不可以做呢?

所以毛泽东一直坚持对身体的锻炼,保持强壮的体魄,才能去实现他的崇高理想。

纵观毛泽东的一生,他最喜欢、最擅长的体育运动就是游泳,这是他由童年保持到少年、青年、中年直到晚年的运动。

郭沫若说“毛主席是少年游池塘,青年游湘江,老年游长江”。

毛泽东身高1.83米,常年的体育锻炼让他伟岸的身躯更加强壮,他的精力和体力也强于许多人,即使是在工作最为繁重的时候,毛泽东都能表现出一副精力无限的样子。

毛泽东能担当起中华民族伟大复兴的历史大任,做出一番经天纬地的事业,除了他超群的才华、坚强的意志,与他强壮的体格也是分不开的!

正是这五大品质造就了毛泽东独一无二的历史地位和前无古人后无来者的伟大功绩!