高考防作弊严格?其实古代科举也不遑多让,眼睛、鼻子都不放过

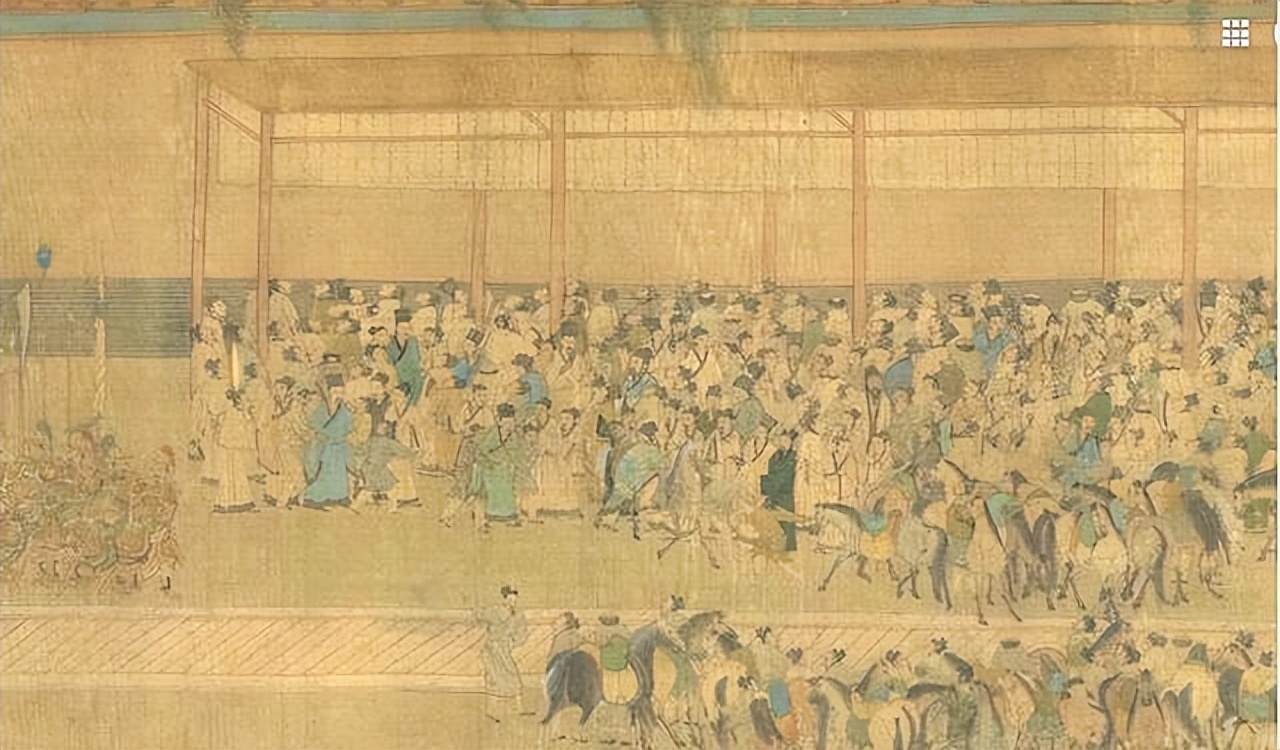

早在千年前,古人们也有他们的“高考”——科举考试。那时的防作弊措施可谓登峰造极,甚至比现在还要严苛。下面我们一起穿越回唐朝,从科举制度的诞生到具体的防作弊手段,感受一下那时的高考氛围。

唐代是科举制度正式确立的时期,但当时的考试并不仅仅看考场表现,还要看考生的社会声望。这催生了一种特殊的现象——行卷。宋代学者程大昌在《演繁露·唐人行卷》中记载:“唐朝选拔进士,必先行卷。考生需向主考官员递交自己最得意的诗文。”

如此“行卷”制度显露出诸多弊端,士子们常借此机会向达官贵人送礼,形成了严重的结朋营党风气。到了北宋初年,为杜绝此类舞弊现象,朝廷严禁行卷,改用更为严密的“锁院”制度。参与科举的官员在考试前便被“关进”贡院,与外界隔绝,直到考试结束放榜。

时光流转,来到了北宋中期,科举考试的防作弊措施愈加严苛。考生入场前,必须经过严格的搜检,脱衣、解怀、脱鞋、摘帽等检查环节一应俱全,连耳朵、鼻孔也不放过。这种“搜检”被许多士子认为是一种人格侮辱,但为了杜绝作弊,无奈只能忍受。据《明清科举简史》记载,光绪二十八年,河南乡试期间即曾因搜检严苛引发士子冲突。

终于,通过层层搜检之后,考生们进入考场。与现代不同,古代科举考试每位考生都有一个狭窄的隔间,不但必须在其中完成考试,连吃喝拉撒也都在里面。考场外,有严密把守的士兵不间断巡视,确保考试的公平性。

试卷上交后,考官不会直接阅卷,而是先对试卷进行弥封,将考生的名字等信息遮盖起来。这一制度在北宋时期被引入,避免了考官舞弊。然而,仅靠弥封并不能完全杜绝暗箱操作,于是出现了“誊录”法。试卷经过专门人员的誊抄,誊抄时使用朱笔,称之为“朱卷”,以区别于原卷。此后,抄好的朱卷还要经过“对读所”的多重校对,力求准确无误。

即使是考官们,也面临严格的约束。他们必须依据既定的评分标准,公正评判试卷,必须在考卷上写下评语。最终,考卷中的得失会详细反馈给考生,助其改进。明清时代更有严规,若发现考官徇私舞弊,轻则革除官职,重则腰斩示众。

在科举考试中,一旦被抓到作弊,不仅考生自己面临严重处罚,相关的官员也将受连累。《明史》载,明代著名画家唐伯虎便因卷入科举作弊案而被革除功名。清朝雍正年间,俞鸿图参与舞弊,事发后被处以腰斩,足见处罚的严酷。

总体而言,科举制度以其独特的筛选人才方式,对我国文化发展起了重要作用。尽管到了清末,科举制度已与时代要求不符,最终被废除,但其制度设计在如今的考试制度中依然可见影子,体现着我国古人的智慧与贡献。

通过考察科举考试的整个流程,从行卷到锁院、防作弊搜检、弥封、誊录再到严格的改卷制度,不难看出古代考试的公平与严谨。这些措施即便放在现代,也是极为苛刻的。考生们经历过的心酸与艰难,也让后人深感敬佩。这段历史,不仅是我国文化的宝贵遗产,更是对我们今天率真说公平考试的最好诠释。