阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文 | 编辑 | 侯哥说历史

前言

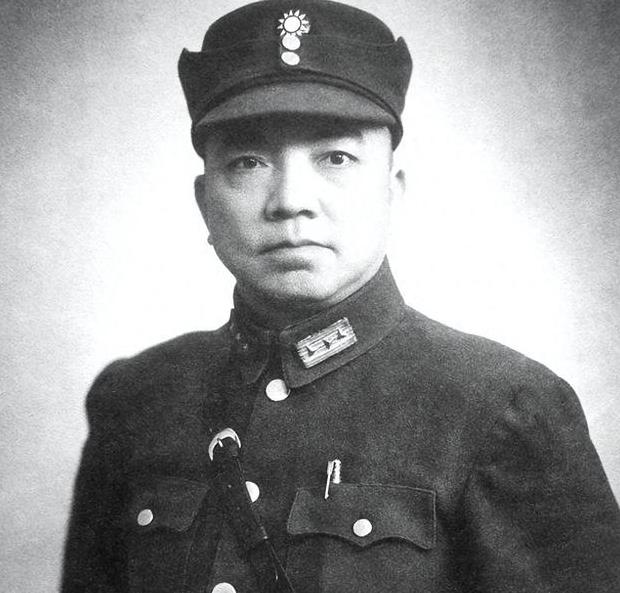

在1949年,一位曾与蒋介石共谋过“四一二反革命政变”的国民党元老,李济深受到了中国共产党的热烈欢迎。当时毛主席亲自从河北西柏坡来到北平,迎接这位特殊的客人。这位曾有过激烈敌对历史的李济深,为何会在新中国成立之际被提名为国家副主席?背后的故事究竟如何?

1932年淞沪抗战(即一·二八事变)结束后,第十九路军在上海英勇抗击日军的事迹赢得了全国人民的高度赞誉,民族主义热情空前高涨。李济深对此深感振奋,给予第十九路军大量的物资和人力支持,加深了双方的紧密联系。

然而这场抗战的发展并未按照蒋介石的意图进行。第十九路军多次违抗他的命令,更加重视国家利益而非个人指令。这种不服从激怒了蒋介石,使他开始考虑除掉这支独立性强的部队。他担心第十九路军的独立行动可能会鼓励其他部队挑战他的权威,削弱他对国民政府和军队的控制。

鉴于第十九路军在民众中享有的支持,蒋介石不敢明目张胆地对其下手。为了绕过这一障碍,他命令他们南下“剿共”,试图让他们陷入与红军的长期冲突中。他的策略是通过消耗战削弱他们的实力,最终逐步瓦解这支部队。这一狡猾的计划使蒋介石能够同时削弱两个敌人,分别是共产党和第十九路军。

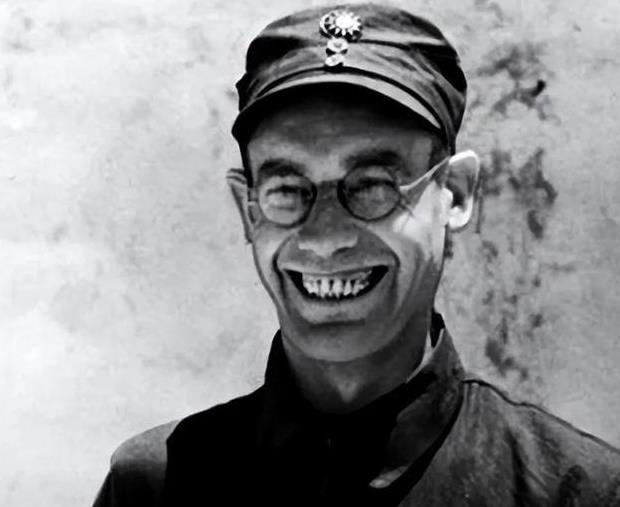

第十九路军的领导层,特别是军长蔡廷锴,察觉到了蒋介石的阴谋。他们明白,若坐以待毙,终将被消灭。为此他们开始策划反制措施。与此同时李济深也成为蒋介石打击的目标,对其独裁野心日益不满。他意识到,如果不采取行动,自己迟早会被蒋介石铲除。于是他毅然南下与第十九路军会合。联合陈铭枢等反蒋人士,他们共同组建了中华共和国人民革命政府,李济深出任主席,公开宣示反蒋抗日的立场。

这就是著名的“福建事变”。这一事件是对蒋介石领导权的重大挑战,军事力量与政治领导的结合,加上抗日的号召,在民众中引起了强烈共鸣。人们对国民政府应对外敌入侵的不满,使得这一举动获得了广泛的民意支持。

蒋介石得知消息后,迅速调集了十一万大军进行镇压。面对人数和装备都占劣势的情况,第十九路军虽然英勇作战,但终究寡不敌众。随着国民党军队的推进,政府所在地漳州和第十九路军总部泉州相继失守。福建事变很快被平定,李济深被迫逃亡香港。

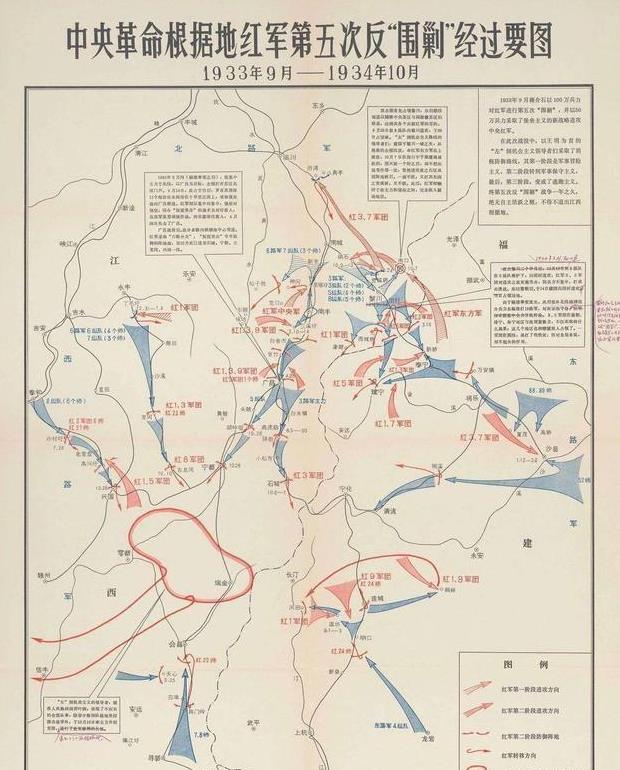

与此同时,红军正陷入第五次反“围剿”的艰苦战斗中,形势极为严峻。资源短缺,敌军包围,内部对战略的分歧都使得红军的处境雪上加霜。李济深意识到,联合红军共同反蒋,或许是扭转局势的关键。他派遣特使与红军联络,提议红军东进支援第十九路军。这一行动有望迫使蒋介石分兵,从而减轻对双方的压力,为双方的生存和发展争取宝贵的时间。

毛主席接到这一提议后,立即看到了其中的战略价值。他认为这是一个具有前瞻性的计划,能够为红军脱离险境提供重要机会。对于毛主席而言,这不光是一次军事合作,更是加强反蒋力量联盟的契机。然而当时毛主席在党内的影响力已被削弱,他的主张并未受到重视。掌握实权的博古和李德等人坚持拒绝与李济深合作,认为他立场不稳,可能在关键时刻倒戈。

博古和李德的反对基于对非共产主义者的深深不信任。他们担心,与李济深这样的“中间派”结盟,可能会危及党的纯洁性,带来不可控的风险。尽管如此周恩来认同毛主席的观点,认为这是改变红军不利局面的最佳方案。他不遗余力地在党内斡旋,最终勉强说服了博古和李德同意派兵支援福建。

然而天不遂人愿,1934年1月15日,在缺乏中央红军支援的情况下,第十九路军在蒋介石的重兵压境下迅速溃败,一切都为时已晚。

这一消息令周恩来深感痛惜,他意识到红军错过了摆脱困境的宝贵机会。周恩来曾明确指出,如果1933年我们真正与李济深结成同盟,可能就能避免长征的艰苦。他的观点后来得到多位历史学者的支持。他们分析认为,一旦共产党与李济深联手,蒋介石将面临南北两线的战斗,这将大大削弱他的战斗力。

历史事实显示,蒋介石在没有彻底削弱十九路军的力量之前,不太可能调动大量兵力来围剿红军。实际上,支援十九路军就相当于间接援助红军。两个势力一个驻扎在江西,一个在福建,如果能够协同作战,运用恰当的战术,双方的合作完全有可能改变整个战局。这样一来,红军就无需踏上漫长而艰难的长征之路。

福建事变被平定后,蒋介石于1月12日任命蒋鼎文为赣粤闽湘鄂“剿匪”军东路军总司令,接替原本由第十九路军承担的任务,开始从东线对中央苏区发起新的攻势。

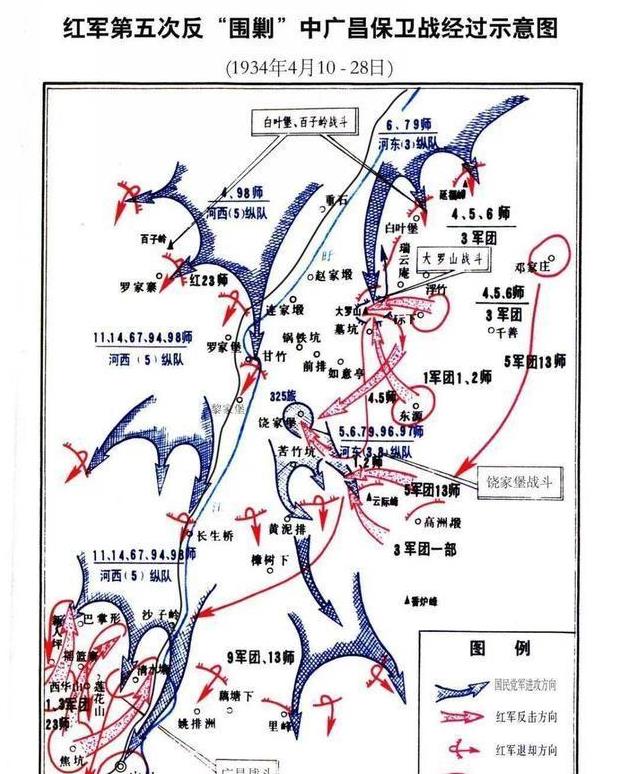

福建事变的失败使中央苏区再度陷入国民党四路大军的严密包围之中,形势更加危急。红军试图打破敌人的堡垒封锁,但希望日渐渺茫。此后中央红军在广昌、建宁等战役中连续受挫,不仅造成重大伤亡,革命根据地的范围也逐步缩小,资源愈发匮乏。

当时阵地战给红军带来了沉重的牺牲。以持续18天的广昌保卫战为例,这是第五次反“围剿”中最为激烈的战斗之一。尽管红军英勇奋战,给予了国民党军一定的打击,但由于采用了硬碰硬的阵地战,无法发挥红军擅长的机动作战优势。结果红军在这场战斗中伤亡高达5500余人,第九军团第十四师甚至因为损失过大,被迫撤销建制并入其他部队。

即使付出了如此巨大的代价,广昌仍然失守。事实证明,与敌人进行正面消耗战并非明智之举。广昌战役失败后,国民党军进一步渗入中央苏区的核心区域。根据地面积不断缩小,敌军的包围圈日益收紧,中央红军和中共中央随时面临被全歼的危险。

在如此严峻的情况下,中央红军已无力打破敌人的第五次“围剿”。为了保存革命的有生力量,中央红军被迫集结主力部队,离开了深耕多年的中央苏区,踏上了艰苦卓绝的两万五千里长征之路。

好在中央领导人的“左倾”错误最终被纠正了,毛主席也重新掌握了领导权。在他的英明指挥和正确领导下,红军历经千辛万苦,终于打赢了长征这场战役。

西安事变之后,李济深站在民族利益的角度支持了延安的抗日立场,并积极推动蒋介石走向抗日前线。虽然蒋介石对李济深心存芥蒂,但由于李的影响力庞大,蒋介石只能忍耐不发。

随着解放战争的展开,国民政府的形象日益衰败,李济深在香港公开宣布反对蒋介石,迅速被蒋介石再次开除出国民党。1948年初,李济深联同宋庆龄、何香凝在香港成立国民党革命委员会,担任主席,呼吁全民抗蒋。

他不久后支持共产党的建议,呼吁召开政协并推动成立民主联合政府。这些行动深化了他在政治改革者中的地位,尤其是在国民党内部持反蒋立场的人士之间。

毛主席提出新政府中包括党外人士的政策,反映了共产党的多党合作精神。新成立的中央人民政府中六位副主席当中,有三位是党外人士。在这些党外人士中,李济深与宋庆龄、张澜等人都是可能的副主席人选。由于宋庆龄和张澜在政治上的地位较高,而程潜已经是湖南省主席,李济深因此成为副主席的理想人选。

李济深在国民党左派和其他民主党派中享有崇高的声誉,他的参与能够加强政府的统一战线工作,还能帮助争取广西等地区的桂系力量,因为他与李宗仁、白崇禧等有深厚的关系。

虽然李济深在历史上有过与共产党对立的记录,一些人对他担任副主席提出了强烈的反对意见。甚至在电影《建国大业》中,李济深曾忧虑地提到自己过去对共产党的伤害。

毛主席对此回应:“过去是过去,现在是现在,我们现在的目标是一致的。”这种宽容的态度后来在周恩来主持的一次会议中得到强调,他提到:“每个人都可能犯错误,现在他已经站到了人民这一边,应当让他有机会补偿过去的错误。

毛主席之所以提名李济深担任联合政府副主席,主要原因并不是在于他反对蒋介石,更重要的是李济深在抗日战争期间为国家独立和民族解放作出了卓越的历史贡献。在那段民族危亡的关键时刻,他的爱国热情和坚定立场深深影响了中国革命的进程。

西安事变发生后,李济深为了实现事变的和平解决,不遗余力地奔走斡旋。他深知内战只会加深国家的危机,因而多次冒着生命危险,直接劝说蒋介石放下成见,共同抗日。他的勇气和担当,体现了一位爱国者的高度责任感。

在全面抗战期间,李济深始终活跃在抗日宣传的前线。他利用自己的人脉和影响力,积极组织各种抗日活动,号召全国人民团结一致,抵御外敌。值得一提的是,我党同志廖承志、陶行知等人,正是在他的庇护和帮助下,才得以脱离险境。他的义举不仅拯救了革命者的生命,也为抗日统一战线的形成奠定了重要基础。

1944年,当桂林沦陷后,李济深深感抗日形势的严峻,毅然返回家乡组织抗日武装。他带领乡亲们组成民间自卫队,与日军展开了多次激烈的战斗,展现出不屈不挠的民族精神。令人感动的是,我党得知这一情况后,秘密向他提供了一批武器装备和一笔资金支持。这种相互支援的举动,彰显了民族大义高于一切的信念。

在解放战争全面爆发后,李济深坚决反对内战,认为中国应该结束内耗,集中力量建设新国家。他领导的中国国民党革命委员会(民革)始终站在支持共产党的立场上,呼吁和平,反对独裁统治。

最终在1949年9月30日,经过毛主席的推荐和各方的认可,李济深被任命为新成立的中华人民共和国中央人民政府副主席。

对于共产党的宽宏大量,李济深非常感激,后来他积极为新中国出谋划策,尽心尽力。

1959年10月9日,在新中国成立十周年后,李济深去世,享年75岁。