毛主席是标准的“三国迷”,读“三国”读了60多年。晚年时,老人家甚至还津津有味地看过“三国”连环画。

可以说,在“四大名著”中,毛主席对“三国”是情有独钟,甚至把“三国”当成了自己一辈子的“工作参考书”。

在“三国”中,诸葛亮无疑是读者最喜欢的人物,没有“之一”。毛主席也未能“免俗”。

不过,老人家对诸葛亮有着自己独到的见解,并对诸葛亮为什么不能统一天下,曾做出过直切要害的分析。

那么,毛主席和“三国”到底有着怎样的故事?

他是如何评价诸葛亮?

而除了诸葛亮,他又是如何看待其他主要人物的呢?

三国迷毛主席曾经跟斯诺说过,自己在小时候不喜欢读经书,就喜欢看老小说,特别是那种写“造反”的,例如《隋唐》、《水浒传》、《西游记》和《三国》。

1907年 至1908 年期间,毛主席暂时中断学业,在家干农活。他找来《三国演义》和《水浒传》,把在田间地头能抽出来的一切时间都用来阅读两本经典。而且,从那时起,他迷上了这两部小说。

1910年秋天,毛主席扛着一根竹竿到湘乡县读小学堂,竹竿的一头调的是换洗衣服,在另一头的小竹筐里,则是自己最心爱的《三国演义》和《水浒传》”。

不过,随着时间的推移,毛主席对《三国演义》的热情,明显超过了《水浒》。

这里插一句,毛主席曾经对《水浒》进行过一条经典批注:看《水浒》,就是要看宋江的投降主义!

在学校里,因为已经把《三国演义》烂熟于胸,毛主席成为公认的讲三国故事的大王。

在湖南第一师范求学时,毛主席便在《讲堂录》中,很多次提到对《三国演义》人物的评价。

1927年9月29日,毛主席在三湾村,对秋收起义部队进行了著名的“三湾改编”。

当晚,毛主席在一家杂货店借宿,偶然看到柜台上有一摞满是灰尘的书,酷爱读书的毛主席立刻拿起来观看,遂大喜,且睡意全无。

原来,这是套线装版的《三国演义》!

转天一早,毛主席就找到店主,借来了这套“心头爱”。于是,《三国演义》陪伴着领袖度过了在三湾的日子。

1928年,井冈山红军攻打茶陵县后,在过去当过湖南都督和湘军总司令的谭延闿的老宅里缴获了一套《三国演义》、

毛主席是如获至宝,道“快乐不可言!”

1932 年1月,赣南会议召开。

在会上,毛主席受到了不公正的待遇。会后,生病的毛主席在瑞金东华山独居了快2个月。在此期间,失意的毛主席津津有味地再次阅读了《三国演义》。

1935 年前后,又有人指责毛主席打仗不行,就会照着《三国演义》和《孙子兵法》指挥打仗。

后来,毛主席提到这事儿时,还抱怨过:“我明明只看过《三国演义》,根本没看过《孙子兵法》,可那位同志偏说我看过。”

长征中,毛主席把随身带的书都看完了,便让警卫员给自己找《三国演义》。结果,警卫员给他拿来一个水壶,还嘟囔着:“找不到3个锅嘛!”这让毛主席笑得前仰后合。

1938年10月,我党召开6届6中全会。

期间,毛主席在和贺龙、徐海东两位红军宿将闲聊时,还开玩笑说:“中国人要是没看过《三国演义》、《红楼梦》、《水浒》,就不算是中国人。”

由此可见,《三国演义》在毛主席心里到底有多重要。

1945 年8 月,大智大勇的毛主席,毅然决定到重庆会一会蒋介石。在出发前,毛主席已经做好了最坏的打算,并安排了相关工作。不过,在江青帮他准备的一摞书里,他只带了《三国演义》、《红楼梦》等寥寥几套。

新中国成立后,毛主席仍然没放下《三国演义》。在1950年代,毛主席还嘱咐身边的工作人员,中国人不能不看《三国演义》这些名著,而且,最少要读3遍。

1960年代是新中国最困难的时期。不过,毛主席在闲暇之余,又迷上了《三国演义》的连环画,也就是“小人儿书”。他把这套“小人儿书”放在案头,休息的时候就翻开看,而且,连续好几天都在看,是爱不释手。

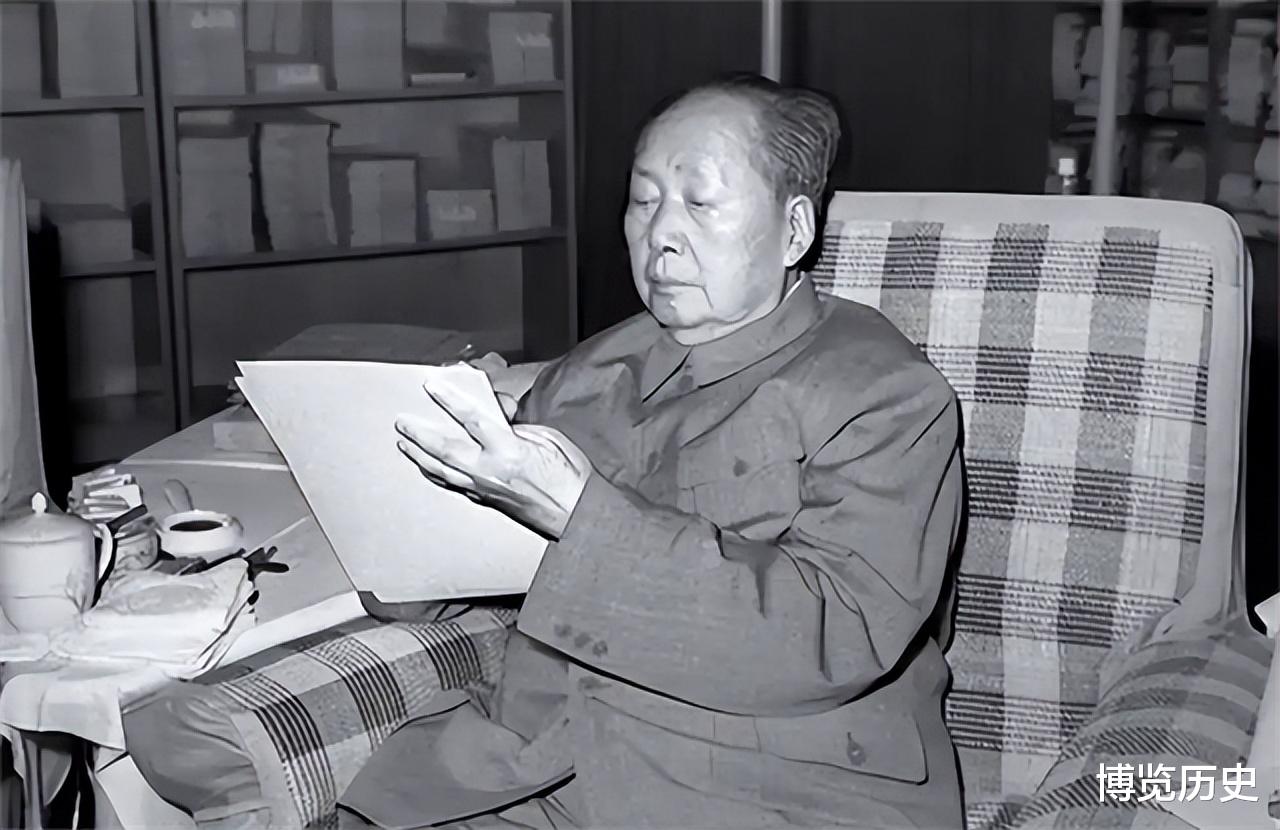

晚年的毛主席眼睛已经不行,但据史料记载,在1973年的3月和5月,毛主席还让工作人员把《三国演义》读给自己听。

在老人家的书房里,除了有好几个版本的平装《三国演义》,还有两种木刻、线状、大字体的《三国演义》。在生命的最后几年里,老人家会戴着眼镜,亲自阅读这两部书。

毛主席读书并不是“尽信书”,而是会“交叉验证”。所以,毛主席在反复读《三国演义》的时候,同样也在读《三国志》和《资治通鉴》。

1912 年2 月,毛主席考进湖南高等中学后,符定一校长就送给他一套《资治通鉴》,这也是毛主席在《三国演义》之外,第一次了解到三国的史实。

1943 年,蒋介石写了篇《中国之命运》,在文中大言不惭地标榜“没有国民党,就没有中国”。

8月,毛主席对此进行了批驳,提出《三国志》等史书上都没提到国民党,中国不照样存在。

1952 年前后,毛主席买了一套清乾隆年间的《二十四史》,里面包括了《三国志》。

从那以后,只要外出,毛主席必带《三国志》。1975年9 月,毛主席还专门嘱咐给自己读古籍的芦荻同志,要好好读《三国志》等史书。

从很大程度上来讲,毛主席是把不同版本的《三国演义》和《三国志》整合成一部书来读。

那么,看到这,很多读者一定很好奇,作为中国最著名的“三国迷”,毛主席到底是如何评价三国的风云人,尤其是诸葛孔明呢?

毛主席评诸葛丞相毛主席在湖南第一师范求学时,在《讲堂录》中就曾赞誉孔明是“能办大事的人”。并且,毛主席非常推崇丞相那种“鞠躬尽瘁,死而后已”的优秀品质,并表示自己也要以此为座右铭。

历史证明,毛主席做到了。

不过,毛主席对诸葛亮的评价非常客观,是一分为二的,也一针见血地指出了将丞相不能统一华夏的三大致命失误。

首先,就是《隆中对》里的根本性失误。

自古,人们对诸葛亮的主流评价是足智多谋,尤其是对《隆中对》更是推崇有加。

但是,毛主席作为500年一遇的军事家兼史学家,却以独到的眼光指出《隆中对》其实犯有兵家大忌,那就是“分兵”。

根据《隆中对》,蜀国将分兵据守荆州和益州。后来,蜀国确实实现了这个战略目标,

不过,刘备在占领荆州这块是非之地后,只能留下关羽率重兵负责镇守,这就造成了“二分兵力”。然后,在拿下西川和汉中之后,刘备亲自坐镇大本营~益州,同时,诸葛亮则去负责后勤和北伐基地~汉中,这就进而造成了事实上的“三分兵力”。

这个安排,在当时看似十分合理,使蜀国处于“攻守有据”的战略主动地位。然而,事实却绝非如此。

荆州和益州相距千里,汉中离这两地的距离也不近,但蜀国却始终有着兵力不足的窘境,所以,如此分兵,就让蜀国在日后面对局势有变时,不能快速集结兵力,形成局部以多打少的优势。

同时,三地之间受制于地形和距离限制,后勤补给的成本十分高昂,这又在平时和战时给实力本就羸弱的蜀国带来沉重的压力和负担,严重影响了蜀国国内的经济建设。

除《隆中对》中的分兵大忌之外,毛主席还指出过诸葛亮由此衍生出的其他两大致命失误。

而这两大战略失误又都和“统一战线”战略有关。

诸葛亮在《隆中对》提出“东联孙吴”的战略,但荆州这块战略要地,过去可是东吴的地盘。如此是非之地,最好是由一位能文能武,且长袖善舞之将镇守为妥。

可刘备偏偏留下的却是关羽。

毛主席对关羽的评价也是一分为二。

1932年,毛主席在和程子华谈话时,就夸赞过关羽对刘备的忠心耿耿,而且是出身底层,但却能在日后成为蜀汉肱股之臣,并肉身成圣,实属不易。但是,毛主席也提到关羽最致命的弱点就是自负、自大,以至于大意失荆州。

事实上,诸葛亮不是不知道关羽的问题,但是却始终没有拿出有效的解决办法。在蜀汉封完“五虎上将”之后,关羽看到自己与黄总同列,是勃然大怒。为此,诸葛亮还特意写信安抚,关羽这才消了气。

由此可见,在荆州丢失的问题上,诸葛亮是要负很大责任的。

除了关羽守荆州的问题,毛主席还指出过刘备在关羽死后,一怒之下,兴全国之兵伐吴,结果在夷陵大败,是严重破坏了“东联孙吴”这一“统一战线”的战略构想,还导致蜀国在之后由盛而衰。而诸葛亮作为丞相,却没能阻止领导在冲动之下做出的错误决策,也是要对蜀国日后的衰落负有主要责任。

其实,毛主席除了对诸葛丞相进行了客观、中肯的评价之外,对曹操的评价也是很出人意料。

那么,在毛主席眼中,曹丞相是个什么样的人物呢?

毛主席评曹丞相因为《三国演义》太深入人心,所以,在后世人的心里,曹操永远是那个大白脸的大汉奸贼。

但是,毛主席却态度十分鲜明地给曹丞相“翻案”了。

罗贯中老先生在对于三国人物的定性,主要是以对大汉是否忠诚为标准。因此,就差一步篡汉的曹操自然是个反面典型。

但毛主席对曹操的评价则是不落俗套,是从历史唯物主义的角度出发,以是否促进国家统一和进步为标准。

毛主席认为在三国时期,几位核心政治家和军事家对国家统一都是有贡献的,但曹操的贡献最大。日后,司马家族之所以能一统华夏,主要是靠曹操给打下的基础。

1958 年11 月20 日,毛主席就特意对曹操进行了点评。

毛主席指出在《三国演义》中,曹操是奸臣,但在《三国志》中,曹操却是一位正面的历史人物,是在天下大乱时横空出世“超世人杰”。只不过因为《三国演义》的生动通俗,所以,读者多,再加上过去的戏剧都是根据《三国演义》改编,所以,曹操就成为妇孺皆知的大奸臣。

然后,毛主席指出我们党要给曹操翻案。因为我党是讲真理的,对于冤假错案,无论10年,还是1000年,都要翻案。

随后,毛主席对曹操进行了实事求是地评价,指出曹操的功绩在于统一了中国北方,为魏国的建立打下了基础。而且,他实行屯田制、大兴水利,抑制豪强,在客观上使中国北方在遭受战争的严重破坏之后,能在很大程度上重新恢复社会秩序和经济发展,这是很大的功劳。

所以,毛主席认为把曹操定义为奸臣是一起由封建正统思想制造的千古冤案,而这个冤案一定翻。

在毛主席对曹操进行客观的评价之后,为曹操翻案成为我国史学界在1950年代的一大研究热点。

其实,毛主席对诸葛亮和曹操的点评使我们很受启发,也使我们能够更生动地理解“尽信书,不如无书”的道理,使我们在读历史的时候,可以从更加宏观、更客观地角度来看待历史人物和事件,从而让我们能够真正做到以史为鉴,以历史照亮我们的未来之路。

所以,在读历史的时候,我们真是要好好学习毛主席这种实事求是的态度,对历史人物做出客观的评价,从而才能从历史中得到真正有指导意义的精髓。

素材来源:

学习时报丨毛主席与《三国演义》

中国共产党新闻网丨毛主席如何活学活用《三国》

中国共产党新闻网丨书海掣鲸毛主席

《 文摘报 》( 2017年12月26日 06 版)丨《隆中对》的战略失误

大公报丨毛主席评点古代军事家:蜀汉败于隆中对