福建,福州。

别称榕城,古称闽都,这里历史悠久,文化底蕴深厚,建城已有2200多年历史。唐开元十三年(725年),升福州为都督府,府治设在州城内(今鼓屏路),福州之名始用至今,因为境内一座福山而得名。

一起来看福州名列前3批中国传统村落名录的全部7大古村落,你去过几个?

1 福州市马尾区亭江镇闽安村

闽安古村为第1批中国传统村落,第5批中国历史文化名村,属马尾区亭江镇,闽安村是福建闽安古镇所在地。

这个东南沿海闻名遐迩的千年古镇,前扼闽江,濒临大海,东眺台湾,这里是闽江海口进入省城的咽喉要地,自唐至清均为福州与闽东陆路交通及通向外海的重要门户,是福州古代最为重要的军事重镇和海上贸易重镇。

闽安的地名,取字得名于“安镇闽疆”。在宋代,闽安古镇是福建的四大名镇之首,元明清沿袭为军事与海上贸易重镇。曾经无数来往的商船都会在闽安停靠,郑和下西洋也曾七驻闽安。

闽安古镇唐、宋、元、明、清文物古迹随处可见,现存大量戍台文物古迹,其中清协台衙门、虎头山戍台清军义冢、迥龙桥、亭江炮台保存完整良好。

迥龙桥,是闽安现存的保留最早、也是最完好的古建筑。外观优美,结构别致,全长66米,宽4.8米,4墩5孔,最特别之处是5个桥墩均呈船型,两头尖,并且略有上翘。桥上石柱上刻有形态各异的神兽,展示着唐宋时期石刻的精湛技艺。现是省级保护文物。

桥北端有一座圣王庙,庙前跨街亭与石桥连为一体,桥南端还有一处高脚亭,其名为“玄帝亭”,庙宇、石桥、凉亭三样建筑错落有致,互相呼应。跨街亭、圣王庙、观音阁浑然天成地与石桥融为一体,让这个村庄显得格外古老和安逸。

闽安历来是福州地区著名的官府地,闽安协台衙门宋代始建,为监镇卫,元为巡检司;清代重建,为协台衙门,管理水师、海关。现存建筑由门楼、仪门厅、正厅和后堂组成。正厅面阔五间,进深六柱,明间两侧抬梁减中柱。院内有清道光二十二年镌刻“英军犯顺厦门报警”石碑等。

这里是戍台文化的活化石,见证着当年保卫台湾以及文化往来的历史。现有国家文物保护单位亭江炮台、原名闽安南般炮台;有福建戍守台湾将士墓群、原名闽安虎头山清军义冢等文物遗存。

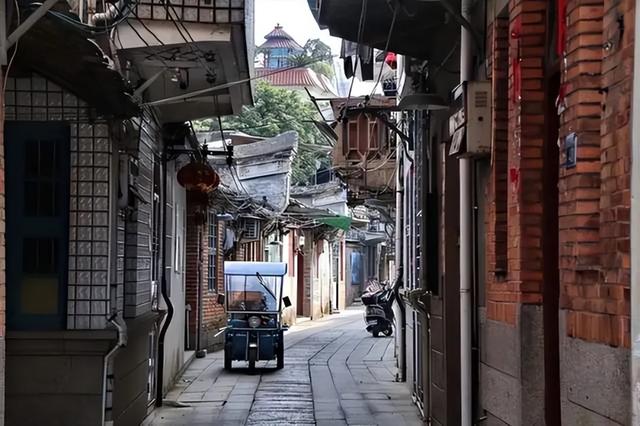

走进闽安村古村落,可见旧时格局与风貌相对完整,目前的街巷基本保持原貌,遗留下来的古民居为数众多。最有特色值得一看的是,横跨古巷两边的「普庵楼」,为纪念保卫闽安洒下热血的清代将领陈明良而建。

这个古老的村落,曾经的辉煌如今已经淡去,但古镇巷子里的青石板路,配上随处可见的红土砖,让这里依稀可见当年的繁盛和荣光。

2 福州市长乐市航城街道琴江村

长乐,琴江古村。位于长乐航城街道,名列第1批中国传统村落、第5批中国历史文化名村。

这里是镶嵌在闽江入海口南岸的一颗明珠,是福建省乃至中国南方汉人中唯一处满族人聚居地。

清雍正六年,朝廷嫡系的八旗军中四旗抽调513名官兵,携带家眷编营入驻琴江,建立福州三江口水师旗营,开辟“集中与机动相结合”的重点驻扎营区,确立为全国沿海四大水师之一的军事要塞地位。琴江旗营比马尾福建北师早151年成立,是福建第一支水师。

北满汉子在这创建了独一无二的兵民合一的军营营堡,是全国至今保存最完整、最具文物价值的旗营遗址,一座叫你进得去出不来的迷宫式庄园,这里居住着全都是满州人的后裔。

琴江村地理形状恰似一把古琴,村子紧贴闽江入海口三江口上。江流淙淙、如琴如瑟,因此取名“琴江”。

这里有着独特的民族风韵与海防历史文化,村里的街街巷巷尽是一些早已远去了的历史遗迹,村民们如今过着恬静、平和生活。

如今走进琴江村,古道依然,老屋照旧,那古老、怪异、神秘的旗街城堡建筑物令人赞叹。全村十二条大街分列左右两翼,中间夹着四条直巷。每条街巷形状都极其相似,两排房屋相对而立,每条村道拐弯处都附设一座炮楼,并建有将军行辕、军械库、火药库、钟鼓楼等一系列配套设施。

围城里街巷结构甚为复杂,找不到一条可以直通村外的道路,外来人如果没有旗人的引领,准叫你进得去出不来。又被称为琴江八卦城。

每所住户门窗上所镂刻的各式各样奇花异草图案,线条清晰可辩,雕工细腻精美,充分展现精湛的雕刻艺术。每所房子大门又被称为“六离门”,颇有典故。

琴江中如今还有一幢幢旧时兴建的生活费军世家大宅院,古老而又庄严,流传着丰盛的故事。村中最受人尊崇的有贾、黄、许三家,他们是百多户海军世家的代表。

城内还有一座醒目的赖家大院,它的主人赖通照是清同治年间的官员,平生好交朋友,敬重长辈。

另外,同治元年朝廷下诏在琴江旗营矗立了“孝支坊”,这座古色古香、气势恢宏的百年牌坊,如今在琴江成为一座标志性建筑。

这个古老的村落,如此众多古民居、旗人街、将军楼等历史文物古迹留给后人。值得前来寻访。

3 福州市罗源县中房镇深坑村

福州市罗源县中房镇深坑村,名列第3批中国传统村落。

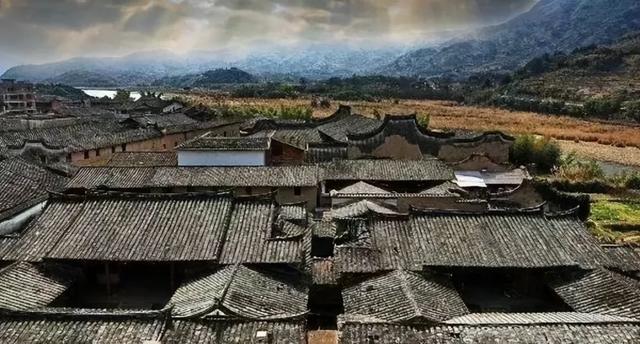

深坑村先人从宋末元初来此定居,村里保存有40余幢明清时代的古民居,是福建省迄今为止发现并保留较完整的古代建筑群之一。其中,创建于400多年前的魏氏书院,早先是祠堂,明清时改为书院,解放前又作为私塾学堂。

魏、陈、林是深坑村的三大姓氏。村里自古推崇耕读文化,出了不少举人、秀才,仅魏氏族谱里记载的就有三十多人。村口不远处的一座明清风格的魏氏老宅,一块清光绪壬午年(1882年)中举时挂着文魁”的牌匾赫赫在目。

4 福州市永泰县嵩口镇月洲村

名列第3批中国传统村落。距永泰县嵩口镇区10公里处的一片古老土地,风景如画,犹如人间的桃花源。

月洲,听着名字便是极其优美。因村落的桃花溪,在村中绕了一个大湾,流成“月”字又分隔出一个沙洲而得名。“一溪桃花伴芙蓉,十里竹林绕月洲。”这里的悠闲风光,被众多旅行者所喜爱。

进村就能看到美丽的“桃花溪”。风光旖旎的桃花溪在这片净土上勾勒了一个“月”字的大湾,而溪中央的沙洲跃然而生,“月洲”因此而得名。沿溪而行,溪边的摩崖石刻是月洲千年历史文化的印迹。气势磅礴的古民居、小巷深深的古街、苍老久远的古渡口、古朴典雅的石刻……写就着昔日的繁华与沧桑。

月洲从唐末得名至今已有千年历史。相传,月洲张氏始祖唐末梁国公张睦子张赓感于世乱难为,弃官归隐,携家带口自福州溯大樟溪而上。张膺择得汤泉埔安家,张赓择得青铜溪畔而居。不及一年,两兄弟同一晚上做了同一个梦,于是携带家眷沿大樟溪而上到此地,于洲中择地而居。兄弟俩有感于一路而来,到此刚好五十里,就命名五十村,又感于地形胜状,称为“月洲”。自此兄弟俩就在这里安居乐业、繁衍子孙。

月洲村古村,从宋朝至清朝,共走出了1位状元、2位尚书、48位进士;至今村子里还保存着张氏宗祠和张元翰故居,古色古香,尤其值得探寻。张氏宗祠位于桃花溪畔洲中,为月洲张氏开基祖祠。1936年重建,歇山顶扛井结构。这里也是永泰乃至福建、广东、台湾、东南亚一带张世华人的重要发源地之一。

张元幹故居,建筑前院围墙为半月形,面前是半月形的河面,在喝形上称为“半月沉江”。谁把玉盘分两半,半沉江海半浮空。”所写的就是半月沉江之地的神奇造化。

村中另有古寨堡“宁远庄”,是皇帝御批建造的“四井拱梁”大寨堡,由文林郎张谦建于雍正年间,历时五年竣工,占地面积5100多平方米,堡内建筑奇特,装饰精致,遗留众多名言佳句。

如今的月洲村,在古色古香中,更是引入了不少时尚与创意。在月洲桃花溪畔上千平方米的空地,变身趣味十足的“创意稻草部落”,吸引不少游客拍照打卡。另一座废弃水电站改造为月溪花渡图书馆,这也是中国第一个以民间工艺美术为主题的公益图书馆。

月洲古村,一个如此古色古香,又略带着点优雅新韵的美好村落,或许有空值得踏足。

5 福州市永泰县嵩口镇中山村

位于福州唯一的国家级历史文化名镇嵩口古镇核心区,中山村名列第3批中国传统村落。

从戴云山脉顺势而下的涓涓细流,在古镇这里汇聚成一条宽阔的溪水,滋养着两岸成片的香樟林。“嵩”是高高的山,溪水合围称之为“口”,于是人们把这古老的集镇称之为“嵩口”。

嵩口古镇留存着明清古民居一百二十多座。这里有可庇一方平安的古庄寨、静谧美好的“桃花源”、小巷深深的古街、苍老久远的古渡口、古朴典雅的木雕石……写就着昔日的繁华与沧桑。

因地处四市五县的交界,水运发达,百货随船入市。这里自古以来,就是舟楫穿梭,商客云集的商贸重镇。嵩口古镇因水而兴,因商而盛,人们从这里出发,走出深山,也在这里把特产山货运向更远的地方。数百年间,古老的渡口迎来送往,在竹篙声声中,迎来了一片市井繁华。

小镇西边的鹤形路,别有韵味。鹤形路是通往龙口祖厝的通道,取义于八卦五行当中仙鹤之长寿吉祥之意,弯弯曲曲,活灵活现,很有特色。

入口为鹤嘴,弯弯曲曲的小路是仙鹤的脖子,筑墙的卵石象征仙鹤吃的米,以保家乡父老的富庶。

嵩口镇自古富庶,为盗匪觊觎之地。因此,庄寨运应而生,居住防御系统兼备,危急之时,可保境安族。万安堡就是这样一座庄寨。

万安堡墙高10米,约有三层楼高。其中5米高墙基是用大樟溪巨型鹅卵石砌成,上方是精土夯实,厚一丈有余的黄土墙。墙上布满了火枪眼,有用于观察、射击的斗形窗,墙内有巡防用的跑马道。

高高的土墙,方正的土堡。寨门一关,就是个安全的小世界。经历了漫长的岁月,它依旧保存完好,可见其安全程度之高。万安堡又名平安堡,寄寓着村民对和平生活的期盼,寓意太平。

6 福州市永泰县盖洋乡盖洋村

名列第3批中国传统村落。这里最有名的是“三对厝”。从落成到今天已有近200年时光。

“三对厝”,是郑家三位胞兄弟汝训、汝器、汝祥所建,分别命名为“庆园厝”“祥园厝”和“隆园厝”。

老大的“汝训厝”有“歪门”和“邪道”,符合当地风水。所谓“歪门”,第一道门的朝向“歪”向了房子一侧,第二道门的门坪、门框、门柱等也都是“歪”的;“邪道”,除了入门道路是斜径外,厝中的下水道,入口和出口并不在一条直线上,据说在地下千回百折,从未堵塞过。

此外相传老二的“汝器厝”呈蟹形,蟹忌石灰,因此建厝时不用掺有石灰的三合土;而老三的“汝祥厝”呈牛形,因此外坪的矮墙被当成牛的额头,矮墙两边延伸部分做成弧形暗喻牛角。

“三对厝”建成时间都在清道光年间,每座厝占地面积3000平方米左右,各有房间百余间。同一年代同一地点建成如此规模、形制的三座大厝,当时十分罕见。

7 福州市福清市南岭镇大山村食菜厝村

福清,食菜厝古村落。这里村内古厝壮丽,又有小桥流水、田园阡陌,一起构成福清最美的传统村落风光。2014年入列第3批中国传统村落名录。

食菜厝村属于“九山半水半分田”地型。村内主要水系为大王溪、门前溪,自北向南汇入梨洞水库。食菜厝村古建筑保存较好,现有食菜厝(十扇厝)、高氏宗祠、卢氏祖宅等文物古迹。

食菜厝建于清嘉庆年间,至今已有200多年历史。又名“十扇厝”,由陈传松建于清嘉庆年间。占地面积4500平方米,是一组由13座古厝组成的古堡式建筑群。大小房间77间。古厝布局别具一格,规模宏大,保存完整,是福清少见的寨堡式民居。

古堡坐北向南,为十扇两回廊石木结构。整座古堡呈前圆后方,古堡前是石板铺的大埕,左右各建有一座厢房,石砌拱顶的左右堡门分别刻有“松风”“竹雨”楷体字样。现尚存有明代青石“圣旨”牌和花岗石文武状元像。

食菜厝由一个人在一个年代建成的,前后历时18年。相传清嘉庆年间,食菜厝的主人陈传松与妻子到此定居,因梦和家族“食素不食荤”遗训,一家改吃素即方言的“食菜”,聚集财富,起厝置田,为后人留下了这座规模宏大的食菜厝。由陈传松起,陈氏一族绵延数十代。食菜厝里粮仓、私塾、护院皆有。食菜厝也由厝名逐渐沿用成为地名。

此外,位于食菜厝村东部高氏宗祠、位于食菜厝村西部的卢氏祖宅等古建筑,都建于清朝乾隆年间,保存良好,古风浓郁,也值得一看。

如今的食菜厝,更是焕发新姿。食菜厝左侧的古榕园,几株百年古榕树,冠盖如云。同时打造了近1公里长的桃花谷、以牛文化为主题的牧草院子、时光慢厝古厝景观区等景点。

古村记编辑自网络

部分图片来源于网络,仅用于古村古镇文化公益传播用途,如有涉及明显独创性摄影作品等存在侵犯著作权的请联系删除