在《水浒传》这部小说里,林冲、武松、宋江等主要角色都因不同的罪责被发配到边远地区。为确保这些人在途中不会逃脱,官府还特别派遣了人员负责押送,直到他们安全到达指定地点。

由于故事发展的需要,小说中那些负责押送犯人的官员通常被安排在半路上处决囚犯。然而,这些官员最终往往没能完成任务,反而被犯人反杀。

在古代,流放罪犯的旅途往往长达数千里,那时候没有汽车、火车这些现代交通工具,全靠两条腿走。想想看,这么远的路,得走多久?光是想想就觉得吓人。而且,一路上还得面对各种艰难险阻,比如恶劣的天气、崎岖的山路,甚至可能还有野兽出没。所以,古代人一听到“流放”这个词,心里肯定都会咯噔一下,觉得这简直就是一场噩梦。这种长途跋涉,对任何人来说都是巨大的考验,不仅仅是身体上的,更是心理上的。所以,流放在古代绝对是一种非常严厉的惩罚,让人闻风丧胆。

【衙役工作】

在探讨这一话题之前,有必要先了解一下衙役的日常工作模式。与当今社会相似,衙役们也有明确的作息时间,遵循着朝九晚五的工作规律。用现代的话来说,衙役就是古代版的“上班族”,他们的生活节奏和现代职场人士颇为相似。

府衙内的差役无论辖区治安状况如何,都必须在衙门内值守,随时准备协助官员处理公务。现在不少古装剧中展现的衙役们悠闲自在的场景,实际上与历史真实情况相去甚远。

如果工作中出了差错,碰上脾气暴躁的上司,衙役们免不了要挨训受气。想抱怨?还是趁早打消这个念头。要么干脆辞职回家务农,要么另找工作,否则上司给衙役使绊子简直易如反掌,比大家想的还要容易得多。

在政府体系中,级别差异往往决定了权力大小,这种现象尤其体现在基层公务员身上。与高层官员不同,他们缺乏强有力的后台支持,也难以参与复杂的权力博弈。由于处于组织架构的底层,这些公务员在决策过程中几乎没有发言权,只能被动执行上级指令。他们的处境反映了体制内权力分配的不均衡,高层官员之间往往通过利益纽带形成紧密关系,而基层人员则处于相对孤立的状态。

【公费旅游】

押送犯人前往偏远地区时,衙役们掌握了绝对的主动权,行程的快慢完全由他们掌控,这种自由无疑令人感到轻松。此外,由于流放的目的地距离遥远,整个旅途所需的时间也完全取决于衙役的意愿,他们可以根据实际情况灵活安排。

对于古代人来说,像今天这样的公费旅游机会同样极具诱惑力。尽管他们生活在单调乏味的日常中,但这种由政府出资的旅行方式,对他们而言无疑是一种难得的解脱。与现代人一样,古人也渴望通过这种方式来打破常规,体验不同的生活。

在古代,当犯人被押送到指定地点时,存在一个众所周知的潜规则:犯人的亲友往往会贿赂负责押送的衙役,以确保犯人在途中得到更好的照顾。这一现象在《水浒传》中也有详细记载。

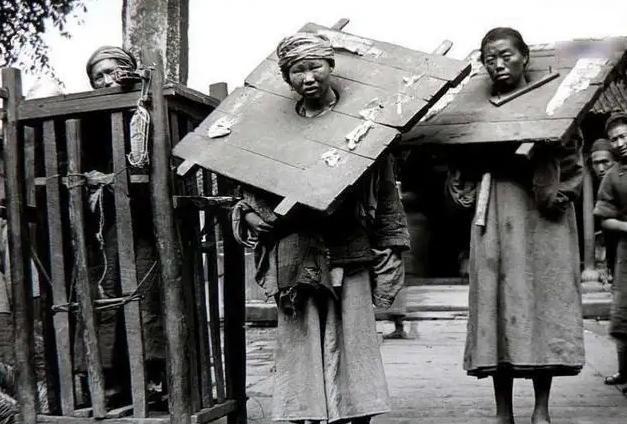

古代囚犯佩戴的刑具重量惊人,轻的也有二十多斤,重的甚至能达到五十斤。看过古装剧的朋友应该能体会到,背着这么重的铁链铁枷,还得长途跋涉几千里,途中发生意外几乎是不可避免的。这种残酷的刑罚不仅让人身体吃不消,更是一种心理折磨,很多犯人还没到目的地就已经撑不住了。

为了确保囚犯在押送途中少受罪,家属们往往会贿赂衙役,让他们偷偷把沉重的枷锁换成轻便的,并在休息时尽量卸掉镣铐,只保留手铐和脚链防止逃跑。这种既能公款旅游又能捞外快的差事,换谁都乐意干。

【女性犯人】

女性犯人流放时之所以表现得更为主动,原因其实并不复杂。

与男性罪犯相比,女性罪犯的危险性明显较低。那些极其凶残的罪犯在被押送流放的过程中,如果他们的同伙得知消息,很可能会在路上袭击押送人员。因此,除非事先有特别的安排,押送人员通常更倾向于负责女性罪犯的押送任务。

通过这种安排,即使有歹徒企图劫走囚犯,官府差役也能迅速采取行动,有效压制囚犯,从而吓退那些胆大妄为的不法之徒。

有人或许会问,如果凶手的目标就是彻底清除所有目击者?一旦犯人和衙役都被杀害,还有什么威胁能起作用?

历史上确实发生过处决囚犯以消除后患的事件,这类情况通常由执法者私下处理。比如北宋末期被称为“六贼”之一的王黼,在押解途中被开封府尹下令处决。执行这一命令的正是负责押送的两名衙役,他们参与了这一行动。

事件平息后,官方非但没有追究他们的责任,反而主动支付了一笔保密补偿。对于这种差事,公差们自然乐于接受。待局势稳定下来,他们若无其事地重返工作岗位,仿佛一切如常。