在数字化浪潮席卷全球的今天,个人信息已成为一种无形的财富,其价值在黑色产业链中不断被放大。然而,当这种“财富”的获取方式触及法律红线,甚至成为犯罪链条中的关键一环时,其背后的代价与后果,远非简单的经济利益所能衡量。近期,一起发生在乡下的案件引起了广泛关注:有人通过收集老人手机号等个人信息倒卖,日入千元,最终因侵犯公民个人信息罪被判刑。

在宁静的乡村,一些看似不起眼的身影正悄然编织着一张非法信息交易网。他们或是以“免费赠送礼品”为诱饵,或是利用老人对智能设备的陌生感,轻松获取了老人的手机号、家庭住址乃至姓名等关键信息。这些信息,在犯罪分子眼中,是实施诈骗、推销等违法活动的“敲门砖”。而倒卖者,则通过简单的转手,日入千元,看似轻松获利,实则已踏入了法律的雷区。面对法律的制裁,许多倒卖者往往以“不知法”为借口,试图逃避责任。然而,法律是公正的,也是无情的。我国《刑法》明确规定,侵犯公民个人信息罪是指违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的行为。无论行为人是否知晓其行为违法,只要实施了侵犯公民个人信息的行为,且情节严重,就构成犯罪。

在本案中,倒卖者通过非法手段收集并出售老人个人信息,数量众多,情节严重,不仅侵犯了老人的隐私权,更为犯罪分子提供了实施诈骗等违法活动的便利条件,严重扰乱了社会秩序。因此,法院依法对其判处刑罚,是法律对犯罪行为的严厉回应,也是对社会正义的坚定维护。倒卖老人个人信息,只是黑色产业链中的冰山一角。在这条产业链上,个人信息被层层转手,价格不断攀升,最终流入诈骗团伙、推销公司等不法分子手中。他们利用这些信息进行精准诈骗、骚扰推销,甚至实施更严重的犯罪活动。而老人,作为社会中的弱势群体,往往成为这些犯罪活动的首选目标。

这些犯罪活动不仅给老人带来了经济损失和精神伤害,更破坏了社会的和谐与稳定。许多老人因被骗而倾家荡产,甚至陷入绝望之中;一些家庭因老人被骗而破裂,亲情受到严重冲击。这些后果,都是个人信息泄露所引发的连锁反应,其危害之深、影响之广,令人触目惊心。案件的背后,折射出的是社会整体法律意识的淡薄。许多人对个人信息的保护意识不强,对侵犯公民个人信息罪的法律规定知之甚少。他们或许认为,收集几个手机号、家庭住址并无大碍,却不知自己已在不知不觉中成为了犯罪分子的帮凶。

这种法律意识的淡薄,不仅源于个人对法律的漠视和无知,更与社会的法治教育不足有关。在乡村地区,法治宣传往往不够深入和广泛,许多老人对法律的了解仅限于“杀人偿命、欠债还钱”等简单观念。因此,加强法治教育,提高全民法律意识,特别是针对乡村等法治薄弱地区的法治宣传,显得尤为重要和紧迫。除了法律意识淡薄外,道德底线的失守也是导致个人信息泄露的重要原因。在利益的驱使下,一些人丧失了基本的道德良知和职业操守,不惜出卖他人的个人信息以换取金钱。这种行为不仅违背了道德伦理,更触犯了法律红线。

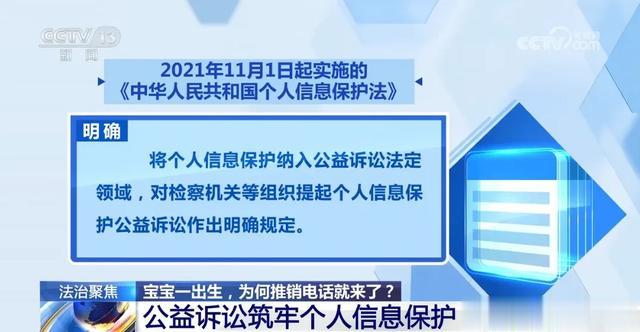

然而,人性并非不可救赎。对于那些因一时贪念而走上犯罪道路的人,社会应给予他们改过自新的机会。个人信息的保护,需要全社会的共同努力。政府应加强对个人信息保护的立法和监管力度,完善相关法律法规,加大对侵犯公民个人信息罪的打击力度。企业应严格遵守法律法规,加强内部管理,防止个人信息泄露。同时,媒体和公众也应积极参与个人信息保护宣传,提高全民保护意识。

作为个人,我们更应增强自我保护意识,不轻易透露个人信息,特别是敏感信息。在面对“免费赠送礼品”等诱惑时,要保持清醒头脑,不贪图小便宜。一旦发现个人信息被泄露或滥用,应及时向公安机关报案,维护自己的合法权益。“赚快钱的行业不是没有,但是几乎都写在《中华人民共和国刑法》上面。”这句话深刻揭示了非法获利的本质和后果。在追求经济利益的道路上,我们必须坚守法律底线和道德良知,不为一时之利而触犯法律红线。