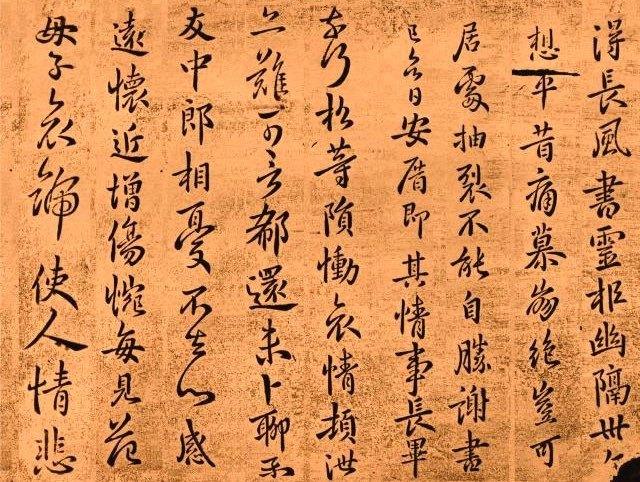

汉代蔡邕九势书论

上古时期,夏商周三代先后定都中原,汇成华夏文明。西周礼乐文化所代表的宇宙观和秩序感,以及由此散发出来的人大精神,均来自农业社会的生产生活,这种完美而近乎理想的文化结构,成为其后三千年中国古代社会的基本范型。孔子思想因于周礼,从汉代开始,以孔子为代表的儒学成为中国文化的核心思想和凝聚力。一个基本封团的杜会、自悦自足的文化、从未间断的历史,造就了中国文化式样的完整性与传统,古代文学艺术无不根基于此,而书法尤能传其神韵。

书法雅言·中和篇

周秦汉唐是书法传统之形成与发展的重要历史时期,文字政策、教育和考课措施为其催化剂,正体和楷模则是其关键所在。《说文解字叙》云:“文字者,经艺之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以识古。故曰本立而道生,知天下之至啧而不可乱也。”西周宣王时所作《史箱篇》大篆字书,即确立文字正体价值与地位的肇端;汉承秦制,沿用秦文古今八体,为书体分工、诸体兼擅之权;;萧何草律,以《史箱篇》和秦八体考试学童,取优秀者人仕,上循西周古制,下启唐代书学生教育和科举以书判取士风气之先;汉代兴起的“善史书”,为书法树立杜会化的楷模奠定了基础;汉代陈遵、刘睦的精擅尺犊书法,为草体艺术的发展找到最佳形式。凡此种种,均与文字之功用紧密相关,书法借助文字之力而得以发扬光大,书法传统也因以孕化形成。

说文解字叙

段成式《酉阳杂蛆》述唐楷有“官楷”之别称,很能反映古今正体的性质与功用,也能明确其美的价值标准之所在。至王羲之独尊,正、草两类实用书体的楷模系列归于一元,美感亦萃于中和。卜由此可见,书法传统的形成和发展,与官方意志及其取舍有很大关系。文字的社会化,决定书法美的需求重在共性,亦即能为大多数人所能接受的典范美。书家楷模的个性只有在满足共性需求的前提下,才能被官方接受,进而转化为全社会之新的共性。与共性格格不人,即使艺术成就很高;也只能停留在欣赏的层面,而不会成为社会化的楷模。

《酉阳杂蛆》

社会化的楷模有两个作用,一是导引书法时尚,二是成为传统的环节。名家书法一旦被确立为社会化的楷模,即会使原有的艺术个性开始膨胀,变成传统延伸的动力和表现形式。所谓膨胀,指楷模的示范作用及其可塑性,引出相关的新式样风格的创造,以此不断地推进书法,延伸传统。

书法楷模来自三种需求:文化的、文字的和艺术的。当然,它们也同时具有了与之相应的三重涵义。在古代中国,书法楷模之所以能够历久不衰,古而弥新,主要是因为人们从尊奉先圣先贤的文化传统中学会了如何确立楷模,如何使之具有超越时空的伟大人格与艺术的力量。在书法史的发展过程中,在传统之不断延伸的过程中,楷模都起到重要的稳定作用。后人对待名家楷模,莫不高山仰止,习其书,慕其人,想见其风采。楷模以其超凡的人格魅力,在历史与传统之不断延伸的过程中被重新塑造,被赋予可以同流天地的永恒意义。论其表现,如唐人撰《书品后》《书断》,对秦汉魏晋时期大量无可稽考、已无作品传世的书家,均列于高位,在贵耳贱目之外,还有其观念、心理上的原因。再如王羲之,唐宋以后只有摹本和刻帖传世,面对复制品,人们的热情不减,好评如潮,使之凌猎古今,千载独尊,就连其少年时“东床坦腹”的佳话,也能得出“宜其书之静而多妙”,的结论。由引可见,从圣话到神话,已经暗示出传统形成的历史必然。

张怀瓘《书断》

《书品后》

楷模的人格魅力还有一个重要作用,即启发人们投人到最积极、最能接近艺术本质之人格外化与证明的书法活动当中,并使之成为传统组系持续延伸的最具活力的因素。其始出于孔子“游于艺”的思想,是由“善史书”功利之外的草书艺术引发的,诸如刘睦、杜度、崔瑗,张芝等名家,“博学余暇,游手于斯,后世慕焉”。由于后世的企慕户自追手摹、遂使草体得与正体并驾齐驱,书法史和传统也都因以发生重大变化。《颜氏家训·杂艺》“尺赎书疏,千里面目”的江南谣谚,竟以“一时风流”而延续千载。庚元威《论书》引王延之语云:“勿欺数行尺牍,即表三种人身”,周必大《益公题跋》以为:“尺腆传世者三:德、爵、艺也,而兼之实难。若欧(阳修)、苏(东坡)二先生,所谓‘毫发无遗恨者’,自当行于百世”。人与书法,被紧紧地联系在一起。人之所有、所美、所尚均被移人书写和评价当中,即使不为功利,人们也会把书法作为修身志道的一种最佳形式而投人其中。这种自觉的投人能够焕发出无穷的力量,各种聪明才智,都会在积极投人的过程中转化为艺术的想象与创造,以及相应的审美理想、评价标准、甚至于理论体系,从而推进书法史不断向前发展,传统组系也因之不断地扩充与延伸。

《益公题跋》