1981年的北京中国历史博物馆外宾服务部,工作人员正对着账本发愁:每接待一位外宾只有3块钱经费,连顿像样的饭菜都置办不起。仓库里积压的9000多幅书画,此刻正以"白菜价"等待处理。

齐白石的画5元无人问津,黄宾虹的画1元滞销,李可染的精品标价8元还嫌贵,更多3元也没人要的画在库房吃灰。谁也没想到,这些被当作"财政包袱"的纸卷,日后会缔造出价值几百亿的艺术传奇。

老照片

时间拨回1979年,改革开放的春风尚未吹进文化系统。国家博物馆接待外宾时,工作人员常要自掏腰包贴补三块钱餐标。时任外宾服务部主任回忆:"有次接待外国代表团,只能请人家吃阳春面,臊子都加不起。"

为筹措经费,博物馆开始清理库房。当工作人员给书画定价时,市场行情令人心酸。

吴作人的画作5元/张,刘炳森作品6-8毛/张,陆俨少的山水画8元/张。最夸张的是黄宾虹作品,定价1元仍无人问津。王雪涛的画稍贵,按12元/尺计价,但两年间只卖出寥寥数幅。

许化迟

转机出现在1983年春。澳门大丰银行董事长何厚铧夫人访京时,随行的一位年轻人对博物馆仓库有着极大兴趣。

这个叫许化迟的28岁青年,此刻正瞪大眼睛盯着落满灰尘的画作,他父亲许麟庐是齐白石亲传弟子,自家开的"和平画店"曾聚集徐悲鸿、傅抱石等大家。

家世渊源自然眼光也独到,他决定将“滞销”的画全部买下来!"这些画我全要了。"许化迟的这句话让工作人员以为遇上了骗子。要知道画作全加起来报价约20万元,相当于当时普通工人800年的工资!

许麟庐、黄永玉、许化迟

但当这个年轻人掏出2万元定金时,博物馆连夜召开了紧急会议。为凑齐余款,许化迟做了三件疯狂的事:卖掉香港刚购置的公寓,抵押父亲珍藏的明清家具,向所有亲戚打了欠条。

当时连家人都骂他"败家",毕竟在1983年,一台彩电才是普通人眼里的硬通货。可他的艺术家父亲,却知道保护这些画作的必要性,坚决支持他的决定。

这批被抢救下来的画作里,包含齐白石、张大千、傅抱石等大师真迹。其中就有日后拍出2.9亿的《万山红遍》,而当年李可染这幅画的标价,还不够买半辆凤凰自行车。

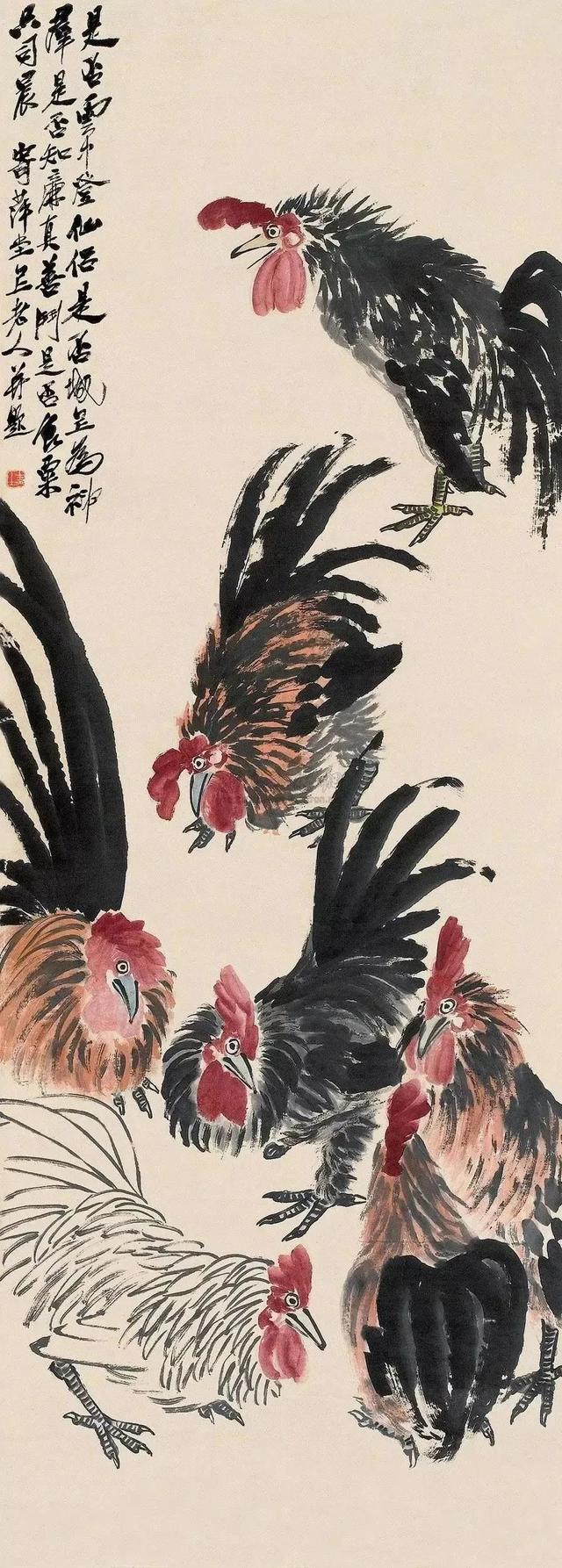

齐白石 松柏高立图

故事的戏剧性转折发生在90年代。1992年深圳首次艺术品拍卖会上,某港商以8万元拍走一幅陆俨少作品,正是1977年荣宝斋拒收的同类型画作(当时开价8元/尺)。

工作人员后来在库房登记册上发现,这张画当年是"搭头",买十幅送一幅的赠品。

随着拍卖槌声此起彼伏,许化迟的收藏开始显现惊人价值:2011年齐白石《松柏高立图》4.25亿成交;2012年李可染《万山红遍》2.9亿落槌;黄宾虹《黄山汤口》2017年拍出3.45亿。

吴冠中与许化迟

如今在许化迟的"和平艺苑"里,当年20万换来的近万幅画作,保守估值已超400亿。但更值得玩味的是那些"错过"的故事。比如北京画院有个画家用3元一幅去买了5幅名人画,后来裱画时裁掉3张补了窗户,他要是知道后来的事情估计肠子都悔青了。

当人们都被困在现实里时,那些承载着千年审美的艺术品,正在等待真正读懂它们的眼睛。正如许化迟常说:"不是我有眼光,是那个年代,艺术还没找到回家的路。"