电影《六姊妹》还没播出多久,便引发了不少热议。

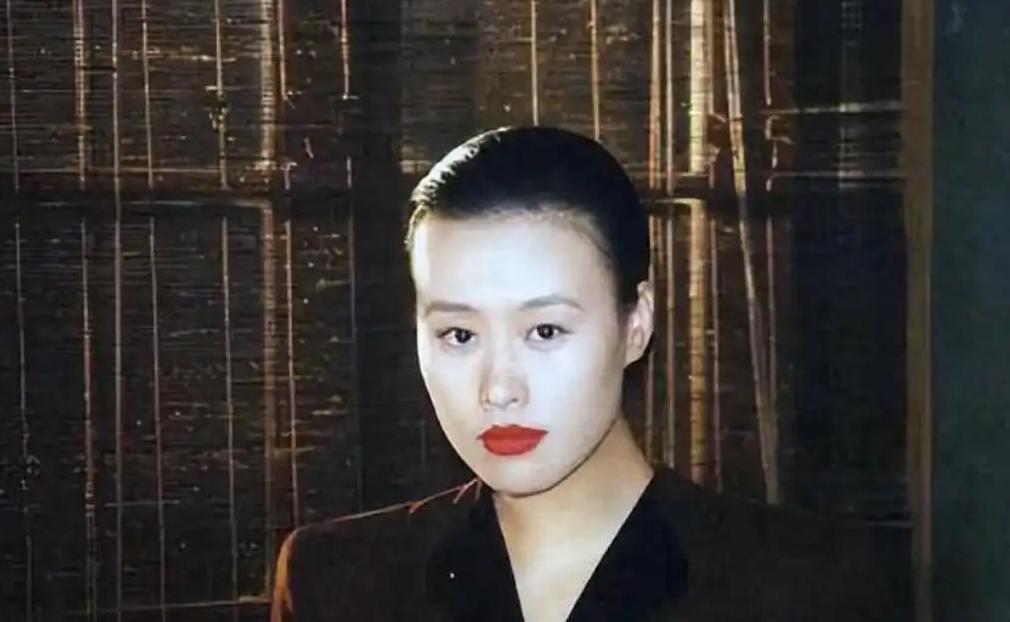

网上的讨论集中在一个看似意外的点上:饰演贫苦妇女刘美心的邬君梅,居然被很多观众认为“不像”。

这位曾经被评为全球五十大美人的女演员,如今已经快60岁,但仍然皮肤紧致、气质出众,反倒让她在一部年代剧里显得有些出戏。

大家议论纷纷,有人说她的妆容太现代,有人说她的表演像个贵妇走错了片场。

但在这之外,是否还有更深层的原因?

邬君梅的“贫苦妇女”形象为何难令人信服?

刘美心是一个典型的底层妇女角色,她操劳、辛苦,为家庭付出了所有的精力。

按剧本设定,刘美心代表了那个年代很多平凡女性的缩影:生儿育女、忍受传统重男轻女观念的束缚,还要独自撑起家里的日常。

当邬君梅穿上上世纪的旧衣裳、梳起了土气的发型,站在镜头前时,观众却觉得不够“真实”。

并不是她的脸不够好看,而是她的眉毛太齐了,嘴唇太亮了,眼神也太过精致、清澈。

一个常年靠劳作度日的女人,脸上的疲态、皱纹应当藏不住,双手应该粗糙,表情应该是压抑中带着柔韧的坚强。

但这些细节在邬君梅身上难以看到,哪怕化妆技术再努力补救,观众心里也依然感觉“不对劲”。

这种“违和感”并不单单是外貌上的事情,更与“气质”息息相关。

邬君梅长期生活在海外,她的谈吐、姿态天然有一种透露着自信和从容的优雅,这让她在以往的角色,比如《蜗居》里的原配妻子或《如懿传》中的高贵妃,表现得极为精准。

但刘美心的日子充满琐碎和压迫,只靠服装、造型,很难把“贵妇气质”掩盖掉。

从“贵族气质”到“角色适配”:邬君梅的演技困境

说起塑造角色,老戏骨奚美娟的表现是个标杆。

在《六姊妹》中,她饰演刘美心的婆婆,仅仅几个眼神和一点吃饭的小动作,就完美还原了一个贫困家庭中传统老妇人的感觉。

这种“自然”来源于她多年对各种社会角色的观察和体悟。

反观邬君梅,她饰演的刘美心在面对婆婆和6个女儿时,常常显得有几分“疏离”。

很多观众指出,邬君梅的肢体动作太有“模式感”,缺少那个年代母亲与子女天然的亲切举动。

演役生活拮据的桥段时,她的体态也难以摆脱一种从容甚至优雅的习惯,仿佛吃个馍馍都能带出吃西餐的仪式感。

这种由生活习惯和文化背景带来的“表演痕迹”,在一部年代剧中显得尤为明显。

当然,我们不能否认邬君梅的演技,她的细腻与独特让她在早年出演《末代皇帝》等作品时大放异彩。

但对一个常年生活在国外的演员来说,面对基层角色时,她或许缺少了对生活细节的直接体验。

相比奚美娟在国内积累的深厚生活阅历,邬君梅的“远距离体会”显得薄弱。

陈道明的剧本选择观,对邬君梅此次争议的启示提到邬君梅的争议,有人自然会联想到陈道明的一句经典理论:“演员首先要学会挑剧本,一个好角色需要合适的演员来诠释。

”作为内娱公认的“演技标杆”,陈道明对剧本和角色的选择一向极为挑剔。

他曾拒绝出演一些大制作,理由简单直接:“那个角色不是我的。

”

对于邬君梅而言,或许这次《六姊妹》中的刘美心正是一个“未必适合”的角色。

从此前她的作品来看,邬君梅擅长表现身份较高的女性,那种隐忍中带着骄傲,沉着中带着锋芒的性格里藏着戏,而这也契合了她自身的气质。

但刘美心的故事更贴近普通人的琐碎日常,角色的表现需要更多贴地气的处理,而这是邬君梅此前经历中较少涉及的领域。

结尾:我们对演员有多严苛,对角色有多期待?

邬君梅的争议,或许折射了观众对新时代优秀演员的期待。

人们看剧,不仅是想看惊心动魄的故事或华丽大气的表演,更是想在故事细节中感受到真实、贴近生活的共鸣。

尤其是在年代剧这样的作品中,角色的每一个动作,每一句台词,都能带来一种代入的“沉浸感”,而演员一丁点的不适配就能让观众跳戏。

这对于演员是挑战,但也恰恰体现了角色塑造的意义。

邬君梅无法完全“融入”刘美心,或许在于她太“高级”了,但这并不完全否定她的表演价值。

对于观众而言,一部剧的成功不只是演员个人的责任,更是角色与表演、背景与情境的综合考验。

所以,当我们对邬君梅的演绎产生争议时,也未尝不是对这个作品的更高期待。