1913年夏,保定陆军军官学校中,一位受人敬仰的校长,因对国家的命运感到失望,选择举枪自戕。

生死一线之际,他被紧急送往医院抢救。

而在那家医院里,一位日本女护士的悉心照料,不仅挽救了这位将军的生命,也让两个原本毫无交集的命运彼此纠缠在了一起。

那么,这对特殊的爱人分别是谁?他们又经历了什么?

救命之缘1913年夏,保定陆军军官学校的操场上,一群军官和士兵围成一团,脸上写满了惊恐。

中央一位身着军装的中年男子正倒在地上,胸膛的大片血迹触目惊心。

“快!送医院!”一名教官声音嘶哑地命令,几名士兵迅速抬起担架,将那位男子送往校外的医院。

医院里,年轻的日本护士佐藤屋登正忙碌地整理着药品,听到门外急匆匆的脚步声后,立即迎了上去。

佐藤迅速判断出了伤口的位置,鲜血从肋骨附近的创口喷涌而出。

“急性失血!”佐藤眉头紧皱,迅速招呼同事准备纱布、止血钳和药物。

整个救治过程中,她冷静而果断,双手在各种工具间游走,既迅速又准确,最后,医生成功止住了伤口的出血,佐藤也松了一口气。

随后几天,佐藤负责起这位伤员的护理工作。

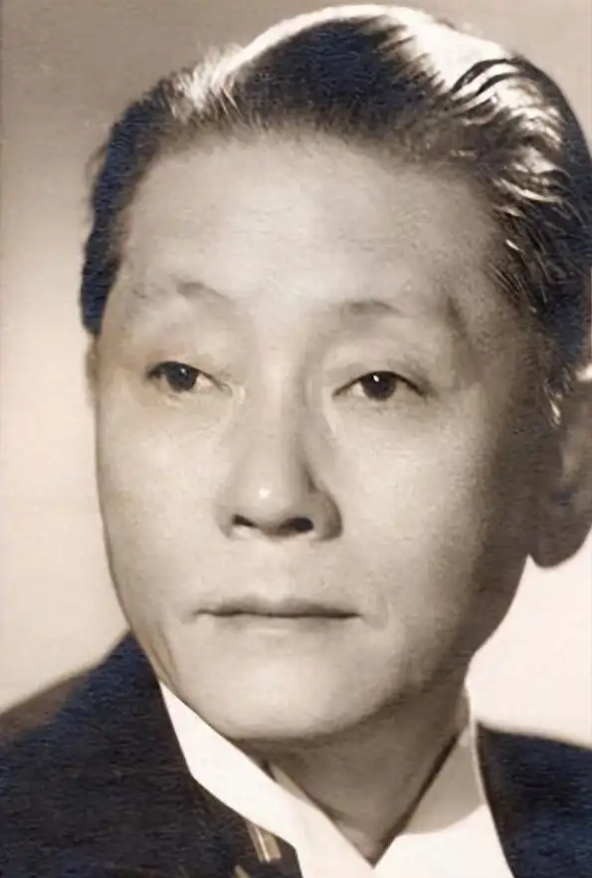

在日复一日的护理中,佐藤逐渐了解到,他名叫蒋百里,是陆军军官学校的校长,一位备受尊敬的军事教育家,因爱国情怀而自杀。

一次换药时,佐藤不经意地发现,他的枕头下藏着几片安眠药,这些药,分明是她几天前给他开出的。

她的心一紧,立刻意识到,这个人可能有轻生的念头。

佐藤试探性地与蒋百里聊天,但对方只是微微一笑,不置可否,她便换了种方式,将护理工作变得格外细致,可她的这些努力似乎并未打动蒋百里。

终于有一天,佐藤忍不住问:“蒋校长,您是否觉得这个世界已经没有什么值得您留恋的了?”

蒋百里转头看了她一眼,目光中夹杂着困惑与疲惫。“一个人的死,或许比活着更有意义。”

佐藤心头一震,却没有流露出惊讶或愤怒,而是说逃避从来不是解决问题的办法,而且国家,人民,依然需要他。

这番话让蒋百里沉默良久,最终缓缓点头:“或许,我该重新考虑一些事情了。”

这场危机后的数周里,佐藤的悉心照料与诚恳劝导,逐渐让蒋百里从悲观中走出。

而佐藤,也在不经意间,在这个满怀理想却一度迷茫的中国将军心中留下了深深的印记。

与此同时,这一切,才只是他们共同故事的开始。

跨越国界的爱蒋百里从伤病中恢复后,依旧忙碌于校内事务,但心中多了一份说不清的牵挂,那段康复的日子,佐藤屋登的身影始终萦绕在他脑海中。

之后的一天黄昏,蒋百里将自己的心意直白的表现了出来,他写了一封信,信中没有华丽辞藻,只有一句直白的话语:“请告诉她,我想娶她。”

送信的人是他的老朋友,一位与佐藤在医院有些交情的医生。

朋友带着疑惑问他:“你可知道,她是个日本人,而你又是一位中国的将军,这婚事,可能连她自己都不敢答应。”

蒋百里抬头,神情坚定地说道:“国界不是障碍,困难不是阻拦,我是认真的。”

这封信被秘密送到了佐藤手中,初读信时,她的脸颊微微泛红,随后又陷入了深深的纠结中。

她明白,自己若是接受这份情感,便注定要面对来自家庭、社会乃至国籍的重重阻力。

她犹豫良久,最终选择逃避,将这份复杂的情感埋在心底。

但几天后,护士长再次递给了佐藤一封信,低声说:“这是他托人转交的。”

佐藤打开信纸,发现字迹虽潦草却深情满溢,蒋百里在信中恳求她不要轻易放弃。

佐藤看着信,心绪翻涌,但她终究没有答复,几天后,她向医院递交了辞呈,并谎称家中有急事,连夜乘船返回日本。

蒋百里听闻此事时,心情沉重却并未灰心,他开始通过一切可能的途径打听佐藤的下落。

与此同时,书信成为了他唯一的希望,他一封接一封地写,毫无保留地倾诉自己的情感:

信件跨越山海,飘向了日本的佐藤家,最初,她只是默默地将信收起,但随着信的数量日益增多,她不得不认真面对自己的内心。

于是,几个月后,在一次阳光明媚的清晨,佐藤再次来到了我国,这一刻,蒋百里等来了佐藤,他们的爱情有了结果。

患难夫妻婚礼当天,佐藤屋登改名蒋佐梅,穿上了一身素雅的中式旗袍,与蒋百里并肩站在一起。

虽然没有绚丽的场面,但两人眼神中流露出的坚定与深情让在场的每一个人都动容。

从那一刻起,佐藤屋登放下了身为日本人的过往,将自己彻底融入中国,成为蒋百里背后最坚实的支持者。

婚后的生活并不轻松,蒋百里虽在北洋政府担任要职,但始终以学术研究和革命事业为重,从不为个人谋取利益。

家中经济状况拮据,他们夫妻二人甚至不得不向亲友借贷度日。

但蒋佐梅从未抱怨,也当好了一位贤内助。

蒋百里经常忙于公务,家中的重担几乎都落在了她一人肩上,无论是照顾孩子,还是操持家务,她都井井有条,甚至还会抽出时间帮助蒋百里整理研究资料。

1930年代,随着抗日战争的爆发,生活的艰难再次升级。

蒋百里作为一名忧国忧民的军事家,频繁奔走于前线与后方之间,撰写抗战策略、参与会议讨论。

他时常几个月不回家,而家中的一切便由佐梅独自撑起。

战争最艰苦的那几年,佐梅不仅在家中操持,还主动参与到后方的抗战救助中。

她经常带领一群妇女为前线将士制作衣物,一次,她正在缝制绷带时,突然得知布匹用尽。

面对这样的困境,她毫不犹豫地从柜中取出了自己的首饰,变卖后购买了大批布料。

这些首饰曾是她仅存的嫁妆,却在国家危难面前变得微不足道。

不过,战争的阴影不仅笼罩着前线,也带来了巨大的心理压力。

有一段时间,蒋百里因连日工作而身体抱恙,被医生建议短暂休养。

佐梅闻讯后,放下所有事务,赶往丈夫所在的地方陪伴他,她为他熬煮药汤,为他按摩舒缓疲劳,甚至用他们过往的点滴温情为他排解心中的忧虑。

后来,随着抗战的深入,他们一家数次搬迁,从湖南到云南,再到贵州,始终在战火的边缘游走。

但无论身处何地,佐梅总能把家收拾得温馨又整洁,让孩子们感受到母爱的温暖。

家族荣光岁月如梭,蒋佐梅和蒋百里的家,慢慢的已从最初的清贫小屋变成了一个充满爱的港湾。

尽管生活依旧不算富裕,但他们的家庭却充满了智慧与文化的气息。

佐梅与百里共育有五个女儿,每一个孩子都在父母的影响下,展现出各自独特的才华。

而在五个孩子中,蒋英显得尤为特别。

从小,她就展现出过人的音乐天赋,她对声音的敏感与理解,常常让家人赞叹不已。

小时候,蒋英最喜欢做的一件事,就是爬上院子里最高的树,放声歌唱。

佐梅看到这一幕,总是笑着对蒋百里说:“我们的孩子将来或许能在音乐里找到自己的路。”

蒋百里也对蒋英寄予厚望,但他的教育方法却更显严谨,他会为蒋英布置大量阅读任务,从诗词歌赋到中外文学无所不包。

他常对女儿说:“歌声是心灵的表达,而知识则是心灵的根基,要成为一名真正的艺术家,你必须让自己的心灵充实。”

随着蒋英逐渐长大,她的音乐天赋越发显露,在一次家庭聚会上,她用清亮的嗓音唱起了一首歌,这不仅让全家人陶醉,也让一位意外到访的客人感到惊艳。

这位客人,正是中国著名科学家钱学森的父亲钱均甫。

钱均甫是一位博学多识的长者,与蒋百里是多年的挚友,当他第一次听到蒋英的歌声时,忍不住感叹:“这孩子的才华,不应该只属于家里,应该让更多的人听到。”从

那之后,蒋英的音乐学习开始更加系统,她在父母与家人的支持下,走上了音乐的道路。

后来,蒋英前往德国学习声乐,在异国他乡,她忍受着生活的清贫,但从未放弃对音乐的追求。

佐梅知道女儿在国外吃了很多苦,但她并未多言,而是默默地从家中有限的积蓄中,节省出一部分寄给蒋英。

每次寄信时,她总在信尾写道:“无论生活有多难,只要不放弃,你一定会成功。”

最终,蒋英不负家人的期待,学成归国,在上海的兰心大剧院举办了自己的首场个人音乐会。

那一天,佐梅穿着最朴素的旗袍,站在台下看着女儿,眼中盈满了泪水,这是母亲对女儿所有努力的肯定,也是她们一家人为中国文化所作贡献的缩影。

更让佐梅欣慰的是蒋英与钱学森的婚姻,他们二人从青梅竹马的玩伴到相伴一生的伴侣,彼此携手,共同成就了无数壮举。

这段家族的辉煌,不仅承载了两代人的努力与情感,更成为了中国现代史上浓墨重彩的一笔。

他们的故事,跨越国界与文化的界限,用爱与智慧书写了一个家族的传奇篇章。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!