1990年孙立人病逝,临终前拉着儿子的手交代:不葬大陆,棺不入土!

在历史的长河中,总有一些人物如同璀璨的星辰,即便在岁月的尘埃中,也依然闪耀着不灭的光芒。孙立人,这位在抗日战场上屡建奇功的“东方隆美尔”,他的传奇人生不仅见证了中华民族的苦难与抗争,也深刻地反映了个人命运在时代洪流中的沉浮与无奈。今天,让我们一同走进这位铁血将军的内心世界,探寻他那不为人知的软禁岁月与未竟的归乡梦。

孙立人,一个出身于书香门第的翩翩少年,自幼便怀揣着对知识的渴望与对国家的忠诚。他的父亲,一位清朝举人,不仅为他打下了坚实的文化基础,更在无形中塑造了他坚韧不拔、勇于担当的性格。从清华大学土木工程系的高材生,到远赴海外求学的游子,再到回国投身军旅的将军,孙立人的一生,仿佛是一部波澜壮阔的史诗,每一个章节都充满了传奇色彩。

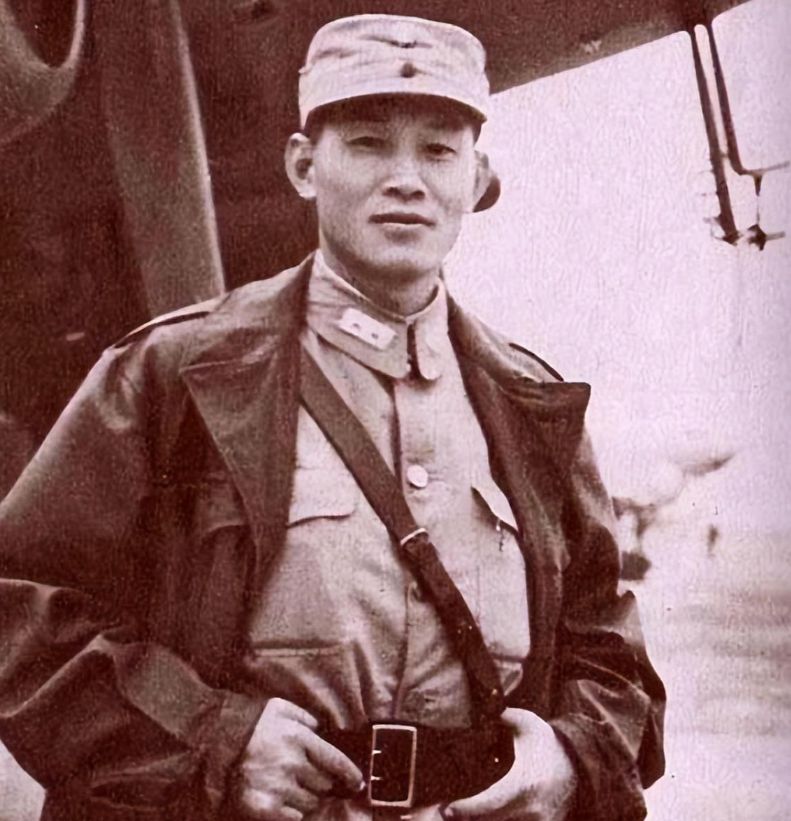

然而,真正的英雄,总是在国家危难之际挺身而出。1937年,当日本侵略者的铁蹄践踏中华大地时,孙立人不顾个人安危,毅然率领部队驻守在苏州河南岸,与敌军展开了长达14天的血战。在这场战斗中,他身先士卒,不幸被炮弹炸伤,却依然坚守阵地,直到最后胜利的那一刻。这份英勇无畏的精神,不仅赢得了战友们的尊敬,更在民间传为佳话。

如果说苏州河战役是孙立人军事生涯的起点,那么仁安羌大捷则是他走向国际舞台的巅峰。在那场惊心动魄的战役中,孙立人以卓越的指挥才能和过人的勇气,成功解救了被日军围困的英军7000余人,这一壮举不仅赢得了英军的感激与尊敬,更让他在国际上声名鹊起,被誉为“东方隆美尔”。然而,正是这份荣耀,为他日后的软禁生活埋下了伏笔。

1949年,随着国民党在大陆的失败,蒋介石退守台湾,美国政府开始寻找新的代理人以维护其在亚洲的利益。孙立人,这位在战场上屡建奇功的将军,自然成为了美国政府的眼中钉。他们试图拉拢孙立人,以削弱蒋介石的势力。然而,孙立人始终坚守自己的立场,拒绝了美国的诱惑。这一举动,虽然赢得了国人的尊敬,却也让蒋介石对他更加猜忌与不满。

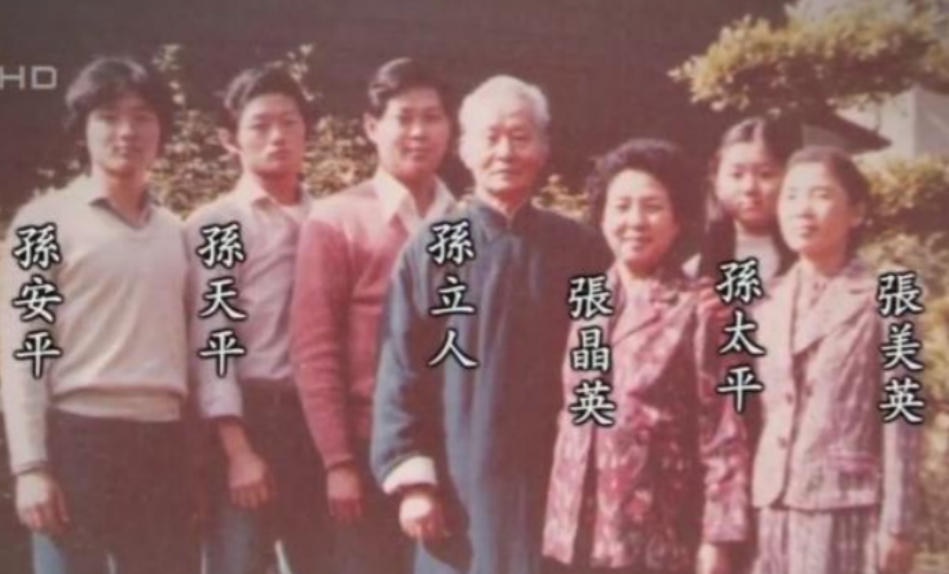

1955年,一场精心设计的兵变事件,将孙立人推向了软禁的深渊。从此,这位曾经叱咤风云的将军,只能在台中度过他余生的岁月。没有了战场的硝烟与荣耀,孙立人的生活变得单调而乏味。他依靠着定时拨发的生活费维持生计,甚至不得不亲自上山种果树以补贴家用。然而,即便是在这样的困境中,他依然保持着高尚的文化修养和乐观的生活态度。他栽种紫白色的茉莉花以纪念自己在清华的求学时光,他教导孩子们勤俭节约、不忘初心。这些点点滴滴,都展现了他作为一位将军、一位父亲、一位文人的多重魅力。

然而,对于孙立人来说,最大的遗憾莫过于无法回到魂牵梦绕的故乡。他曾在回忆录中深情地写道:“我是一个来自安徽的乡下人,从金牛山出来。”这份对家乡的眷恋与思念,如同一条无形的纽带,始终牵动着他的心。每当旧部回大陆探亲归来,他都会迫不及待地询问家乡的变化与亲人的情况。然而,由于政治原因,他始终未能如愿以偿。在生命的最后时刻,他留下了“不葬大陆,棺材不入土”的遗言,这既是对现实的无奈妥协,也是对故乡无尽的思念与眷恋。

孙立人的一生,是辉煌与坎坷交织的一生。他用自己的热血与智慧书写了属于那个时代的传奇篇章。然而,在个人命运与国家利益的天平上,他始终选择了后者。这份忠诚与担当,不仅赢得了后人的尊敬与敬仰,也让我们深刻感受到了那个时代英雄们的伟大与悲壮。

如今,当我们站在历史的交汇点上回望过去时,孙立人的故事依然激励着我们去追求真理、去捍卫正义、去珍惜和平。让我们铭记这位铁血将军的传奇人生与不朽精神吧!在未来的日子里,愿我们都能像他一样勇敢地面对生活的挑战与困境,用自己的行动去书写属于自己的辉煌篇章!