2010年7月25日晚7点,何东君先生发来短信:小许,想请你空时去写一下江山的双塔大桥,实际是替我完成一件公案,从我为大桥书名到旅游城市标志“马超龙雀”报道的经过及思想。

从双塔大桥到马超龙雀

何东君:穿越浩瀚的历史长河

前年北京一晤,再见何东君先生,又是二三年过去了。

眼前的他,仍是那么精神矍铄,那么风度翩翩。那日,在又一次游历家乡江山后,他对我说:“今天去了江山双塔大桥,还看到了江山入城口的一座雕塑——中国旅游的标记,让我又想起了二三十年前的那段公案……”

会面匆忙,待到何东君回京,我们多次热线联系,终于揭开了一段段漫长而有趣的往事。藉此机会,我和读者朋友们也可穿越史河,梦回秦汉。

须江之上架彩虹,万缕乡情到眼前

早在1954年,何东君就告别老家江山到宁波求学。1963年秋,他从新安江畔的严州中学考入中国人民大学新闻系。

然而,尽管少小离家,但何东君对家乡的记忆始终如滔滔不息的须江。须江又名江山港,古称鹿溪,是江山人的母亲河。蜿蜒妩媚的须江,沉静、从容、日夜不歇地朝着东北方向流去,哺育了一代又一代的江山儿女。

年少时,何东君最喜欢在老虎山眺望波光粼粼的须江。那时,江上没有桥梁,只有浮桥和渡船。远远望去,有两座塔默默矗立,隔江相望,形成江城著名景点“双塔倒影”。双塔算来有些年头了,一为凝秀塔,坐落在江山城北5公里上余镇双塔底村北端,据清同治年间《江山县志》载,该塔为明万历三十一年(1603年)知县诸维垣倡建,清道光二十六年知县李玉典重建;一为百祜塔,位于江山市赵家缸铺底村百祜塔山麓。据明徐沛《百祜塔碑记》载,自吴越置江山县治即有此塔,明隆庆年间知县余一龙再修,重修于清道光丙午(1846年)秋月。双塔,在民间被视为镇锁江水以兴文运的风水塔。

何东君小时常常缠着外婆讲故事。说起双塔,外婆便说,这两座塔啊,它们一到晚上就像一对相爱的情侣依偎在夜色里月光下。而在小东君的心目中,双塔像航标,在江山入城口,引导着船儿进出港口。可为什么偏偏是两座塔呢?直到2008年,江山市领导请何东君为新建的双塔大桥题字,他仍是不明白。

100多公里长的须江上,早已架起了大桥,至今已建有几十座。据史料记载,最早横跨须江的大桥,是明朝万历二十二年(1594年)建成的清湖九清石桥,天启三年(1623年)被洪水冲毁。此后,不知是筹资困难,还是洪水汹涌,一直用浮桥替代。除浙赣铁路大桥外,须江上最早的公路大桥是1968年7月竣工的位于城区东门大桥。而江山第一座景观、实用功能兼备的现代化大桥——城中大桥(彩虹大桥),于2003年1月竣工通车。2005年4月竣工的北关大桥,则是江山第二座现代化大桥。2008年9月竣工通车的双塔大桥(又称迎宾大桥),更为壮观,是城北入城口的标志性建筑。

横跨须江的6座城区大桥,蓝天下长虹卧波,夜幕中彩练飘飞,成为江城6道靓丽的风景线。

那日,我来到江山,寻访何东君的题字。在大桥上走了一个来回,才在大桥中端发现了他那热情奔放、飘逸潇洒的题字“双塔大桥”。大气沉稳的双塔大桥,连同周边的双塔主题公园,凸现了须江两岸滨河城市景观特色。

带着何东君的疑问,我请教了碗窑水库管理局的徐太先生,为什么双塔对峙,有什么来历典故?他说,民间传说双塔所在的山为一对雌雄山,每当夜晚来临,它们就要相会。两山中的江水河道由此改变了流向,村庄、田地被淹没。于是,官府便在两山上建造了有镇水之功的“百祜塔”和“凝秀塔”,屹立于须江的两侧。于是,须江、2座青山以及带有浓郁历史文化气息的双塔,同时成为江山城市门户的象征。

原来如此啊!何东君建议,如果在双塔大桥的桥头竖一处碑,刻上《建桥记》,把有关双塔、大桥的民间传说以及来龙去脉都记录下来,流传开去,效果会更好。毕竟,它是江山的门户桥。

何东君接着问我:“看到马超龙雀了吗?”

马超龙雀非飞燕,颠覆权威断公案

“马超龙雀?”我回答说,也看到了。

尽管在电视、图片中多次见识,但没有哪一次像眼前的雕塑能让我感到如此震撼。就在双塔大桥不远处,有一座中国旅游的标志性雕塑——马超龙雀。它在蓝天白云大道的映衬下,显得格外矫健俊美,别具风姿。

它最为普通的名称叫“马踏飞燕”。可是,何东君执著地说,“不对,它叫马超龙雀。这事要从上世纪60年代说起。”

1968年,何东君从中国人民大学毕业。此后的20余年,他一直辗转在祖国的西部从事新闻工作。

告别中国人民大学之初,何东君响应毛主席关于知识分子“四个面向”的号召,来到宁夏贺兰山下的兰州军区工程兵团的一个农场。

1970年春节,农场锻炼结束后,他正在武威地区招待所等待分配,碰巧赶上了武威考古大发现,便专程去雷台实地踏勘。

何东君得知,1969年10月的一天下午,甘肃省武威县新鲜公社的几个农民,用他们日常装草料和杂物的麻袋,给县府文化部门送来了一麻袋劳动时挖出来的文物。据专家考证,这些文物由东汉时期镇守张掖的军事长官张某及其妻合葬墓中出土,就是后来轰动一时的武威雷台东汉墓铜车马,其中最令人称奇的则是一尊铜奔马。

时间到了1971年9月,郭沫若陪同柬埔寨宾奴亲王访问兰州,看到了这尊珍藏在甘肃省博物馆的稀世珍宝。铜奔马3只蹄悬空,支撑点是一只后蹄下踩着一只展翅飞翔的鸟儿。郭沫若初步鉴定后就断定,马蹄下的鸟儿是一只燕子,古人如此设计,是说马跑得比飞燕还快。他发出了“天马行空,独往独来,就是拿到世界上去,都是一流的艺术珍品”的慨叹,并因此给铜奔马定名为“马踏飞燕”,泼墨挥毫写下了“四海盛赞铜奔马,人人争说金缕衣”的豪迈诗句。

后经郭老推荐,“马踏飞燕”与一批国宝级文物一起,赴世界各地巡回展览,引发了一场“文物外交”。在美、英、法等国展出期间,这些国宝引来观众如潮,赢得“绝世珍宝,天才的中国马”等崇高赞誉。

从此,因了学术权威郭沫若,铜奔马声名远播,名扬世界:

1983年10月,铜奔马被国家旅游局确定为中国旅游标志;

1985年,武威市将铜奔马定为城标;

1986年,铜奔马被定为国宝级文物。

原邮电部发行的纪念邮资明信片、《中国旅游年》纪念邮票、普通邮资明信片以及联合国发行的一套邮票中的一枚,均以铜奔马为邮资主图。

2002年,中美建交30周年之际,国家主席江泽民将镀金青铜仿制品铜奔马作为国礼,赠予来访的美国总统布什。

其实,一直以来,有学者对郭沫若所命名的“马踏飞燕”提出疑问。敦煌学大师常书鸿先生称其为“天马”,但未作论证。

近日,我偶然发现了Tony发于今年3月的博客——[回味悠然]我与敦煌二三事:

“家父是研究历史考古的,曾三次前往敦煌,有幸与常书鸿、段文杰两位院长相识。听父亲讲起,最早是在1973年文革期间于兰州拜访了客居金城的常书鸿先生。当时武威铜奔马刚刚出土,学术界因其名马踏飞燕或是马踏朱雀而争论不休。碰巧父亲寻获西汉尚方大铜镜墨拓,其中有‘朱鸟天马顺阴阳’的铭文,从而佐证了天马朱雀之名,常老看了唏嘘不已。”

1983年8月,兰州大学教师牛龙菲在兰州召开的敦煌学术讨论会上,以《说甘肃武威雷台出土之“天马”》为题(1984年第1期《敦煌学辑刊》)作了新解,肯定铜奔马是“天马”,马蹄下踏的那只鸟是古代传说中的神禽——龙雀,亦即飞廉风神。当时《兰州报》《光明日报》均有报道。

牛龙菲拿着一大堆材料,找到时任新华社甘肃分社记者的何东君。经过认真考据,何东君非常认同牛老师的观点,并撰写《马超龙雀析》一文,发表于1984年第12期《瞭望》。这次他特意从京城传来了文章复印件,现在读来,我仍感此文的字里行间,渗透着对历史的一份尊重,对治学的一种严谨。

穿越史河求真相,历史现实紧相连

新闻生涯,有无数记忆,何东君最是难忘“马超龙雀”。

何东君对我说,天马、奔马、走马之争,其实意义不大;而马蹄下的飞禽究竟是什么,整个画面表达了什么,才是关键所在,但人们都回避了这个问题。他到了河南鹤壁煤矿历史文物博物馆,发现门口有两尊怪异的禽兽石雕,貌似走兽,身似鸟雀,尾巴更是奇怪。馆长告知:“是龙雀!”这,更加坚定了何东君的30多年来的想法。

何东君在当年7月28日下午发来托新华社河南分社副社长王耕拍摄的图片,就是河南鹤壁煤矿历史文物博物馆门口的龙雀。他同时发来短信:“你看,龙雀多么霸悍!真是秦人汉人心中的图腾!天马要轻踏而超越,是多么神骏而豪迈啊!燕子怎么能和龙雀相比拟呢?”

30多年前,郭沫若因未详有关典籍,不求甚解,看铜奔马足下之物是一只飞鸟,形状有些像燕子,就名铜奔马为“马踏飞燕”。

牛龙菲较真执着,但他仅从古书中翻资料,未从当时历史、社会状况入手。

何东君则在尊重历史的基础上,进行了科学的延伸,广泛的传播。他认为,其实,奔马蹄下的飞禽就是飞廉,即神话传说中的风神,正如东汉著名学者应劭所言,是一种神鸟,能致风气。《三才图会》里的飞廉图,便是一只飞鸟。飞廉因形状像飞鸟,又称龙雀,东汉科学家兼文学家张衡的《东京赋》有句:“龙雀蟠蜿,天马半汉。”《后汉书》《三国志》则有记载:汉献帝初平元年(190年),董卓“坏五铢钱,更铸小钱,悉取洛阳及长安铜人、钟鐻、飞廉、铜马之属,以充铸焉”。

看哪!一匹躯体庞大的马,踏在一只疾驰的龙雀背上。小龙雀吃惊地回过头来观望,表现了骏马凌空飞腾、奔跑疾速的雄姿。其大胆的构思,浪漫的手法,给人以惊心动魄之感。不仅构思巧妙,而且工艺十分精湛;不仅重在传神,而且造型写实,兼具美学之精彩,力学之精巧。中国古代无名的能工巧匠,把这行空奔马超越风神龙雀的动态瞬间,凝固为造型艺术的不朽永恒,给我们留下了无穷无尽的遐想神思,惟想梦回秦汉腾空飞驰!

7月30日上午,我在收到何东君《“马超龙雀”析》一文的同时,收到他的数条短信:“当时年轻。文章不够鲜明老辣,意思是有的,需要你提炼了!”“让天马龙雀在你笔下复活,让它们从江山腾飞,深入人心!”“你可借题发挥,直抒胸臆,比如说:龙雀也是了不起的,鼓舞着秦人扫六合统中国;天马也很了不起,激励国人驰骋天下,包揽宇内,它们都是中华民族精神的图腾。和飞龙在天的龙一样,马超龙雀并非否认龙雀,而是与时俱进的一种表现,毛泽东的俱往矣——不就是在更高层面概括了今朝胜前朝、不薄古人爱今人的雄心壮志和革命的浪漫主义情怀吗?我们在赞叹其艺术高超绝伦的同时,难道没有被一种强有力的精神激励着吗?!马超龙雀将永远是炎黄子孙不断进取的精神图腾!”“好好构思,深入思考,写出好文章。”

闻此,我也深有同感。联想到因为生长于人文渊薮的浙江,何东君自小就深受传统文化的影响,之后游学京城,既而壮行西北,再历内蒙、巴蜀,数十载记者生涯,他真可谓得山川之灵,感天下之壮,以致真正达到浑然相融的大气魄和大境界。

多少年来,遥远的家乡衢州江山,对何东君来说,总是那么亲切而又温馨。他说:“无论我走到哪里,衢州永远在我的心中!”他的一首《衢州》道出了他满腔的乡情:“少小离乡九州游,五十余载望衢州。烂柯故事常萦怀,渔樵仙山访神舟。”一阕《江郎山》更体现了他豪迈的气概:“三石千仞耸巨峰,巍峨屹立唱秋风。凭高极目浙闽赣,浑然江山气象雄。”

8月2日,江郞山申遗成功当日,我连线何东君报告喜讯,他非常激动地说:“江郎山1.35亿岁了,无论世人如何评说,它都默默地伫立在历史的天空下,见证沧海桑田。申遗成功,意味着它的价值被发掘,被赋予新的色彩。历史文化名城江山被赋予新的生命,必将大放异彩。过去,在相当长的一段时期,江山沉默了,寂寂无名了。现在,申遗成功,无疑为江山发展起到推动作用。然而,历史,只属于昨天。我们不能停留在昨天,要向前看,看到江山更美好的未来。”

双塔大桥,将历史和现实紧密相连;江郎山,更是引领着人们穿越历史的长河,来到了无比美好的现实,奔向更加辉煌的未来。

附录一

“马超龙雀”析

何东君

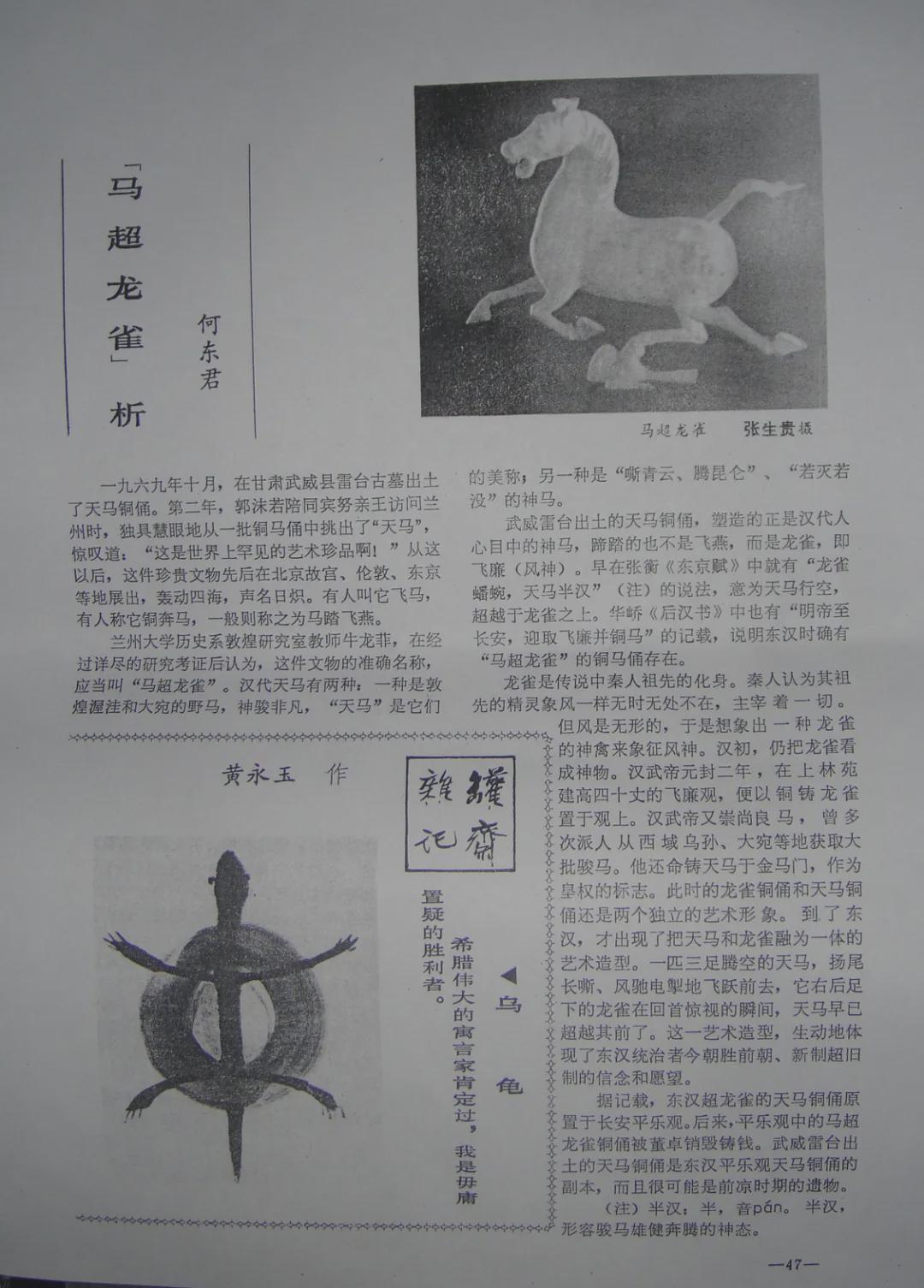

一九六九年十月,在甘肃武威县雷台古墓出土了天马铜俑。第二年,郭沫若陪同宾努亲王访问兰州时,独具慧眼地从一批铜马俑中挑出了“天马”,惊叹道:“这是世界上罕见的艺术珍品啊!”从这以后,这件珍贵文物先后在北京故宫、伦敦、东京等地展出,轰动四海,声名日炽。有人叫它飞马,有人称它铜奔马,一般则称之为马踏飞燕。

兰州大学历史系敦煌研究室教师牛龙菲,在经过详尽的研究考证后认为,这件文物的准确名称应当叫“马超龙雀”。汉代天马有两种:一种是敦煌渥洼和大宛的野马,神骏非凡,“天马”是它们的美称;另一种是“嘶青云、腾昆仑”“若灭若没”的神马。

武威雷台出土的天马铜俑,塑造的正是汉代人心目中的神马,蹄踏的也不是飞燕,而是龙雀,即飞廉(风神)。早在张衡《东京赋》中就有“龙雀蟠蜿,天马半汉”(注)的说法,意为天马行空,超越于龙雀之上。华峤《后汉书》中也有“明帝至长安,迎取飞廉并铜马”的记载,说明东汉时确有“马超龙雀”的铜马俑存在。

龙雀是传说中秦人祖先的化身。秦人认为其祖先的精灵像风一样无时无处不在,主宰着一切。但风是无形的,于是想象出一种叫“龙雀”的神禽来象征风神。汉初,人们仍把龙雀看成神物。汉武帝元封二年,在上林苑建高四十丈的飞廉观,便以铜铸龙雀置于观上。汉武帝又崇尚良马,曾多次派人从西域乌孙、大宛等地获取大批骏马。他还命铸天马于金马门,作为皇权的标志。此时的龙雀铜俑和天马铜俑还是两个独立的艺术形象。到了东汉,才出现了把天马和龙雀融为一体的艺术造型。一匹三足腾空的天马,扬尾长嘶、风驰电掣地飞跃前去,它右后足下的龙雀在回首惊视的瞬间,天马早已超越其前了。这一艺术造型,生动地体现了东汉统治者今朝胜前朝、新制超旧制的信念和愿望。

据记载,东汉超龙雀的天马铜俑,原置于长安平乐观。后来,平乐观中的马超龙雀铜俑被董卓销毁铸钱。武威雷台出土的天马铜俑是东汉平乐观天马铜俑的副本,而且很可能是前凉时期的遗物。

(注)半汉:半,音pan。半汉,形容骏马雄健奔腾的神态。

(原载《瞭望》1984年第12期)

附录二

我在2021年6月出版的《衢州有意思》中写道:

在大多数人心中,中国旅游的标志性雕塑是“马踏飞燕”,可我在2010年9月27日的《衢州日报》推出的整版特写《何东君:穿越浩瀚的历史长河》中,详尽地记叙了衢籍著名媒体人、新华社原副社长何东君的不同意见:“它不叫马踏飞燕,而叫马超龙雀。”为什么?所有的解释,都在我的这篇长文中。

文字|许彤