一介文人刘文典,竟敢飞踹蒋介石?1928年,蒋介石来到安徽大学视察,然而却与校长刘文典发生了激烈的争吵,蒋介石给了刘文典两耳光,但刘文典并不甘示弱,竟然猛然向他的肚子踹出一脚。

1928年,对蒋介石来说,是关键的一年,北伐基本完成,国民政府初步建立,他似乎站在了权力的巅峰。

但这只是表象,那时的中国政坛,依然山头林立,派系复杂,蒋介石的上位,并非众望所归。

党内,胡汉民、汪精卫等实力派人物虎视眈眈;军中,各路军阀拥兵自重,阳奉阴违,蒋介石的权力,建立在沙丘之上,根基不稳。

为了巩固权力,蒋介石采取了一系列强硬手段,他与汪精卫联手,将胡汉民排挤出局,又将粤军总司令调离原职。

这些举动,虽然暂时压制了异己,却也埋下了隐患,为他日后权力之路上的重重危机埋下伏笔,朝野上下,对他的不满情绪日益高涨,各种反对的声音此起彼伏,暗流涌动。

在这样的背景下,学生运动成了蒋介石的心头大患。

学生们思想活跃,容易被煽动,他们的抗议示威,无疑是对蒋介石权威的直接挑战,他需要一个“典型”来杀鸡儆猴,以儆效尤,而“老顽固”刘文典,就成了他选中的目标。

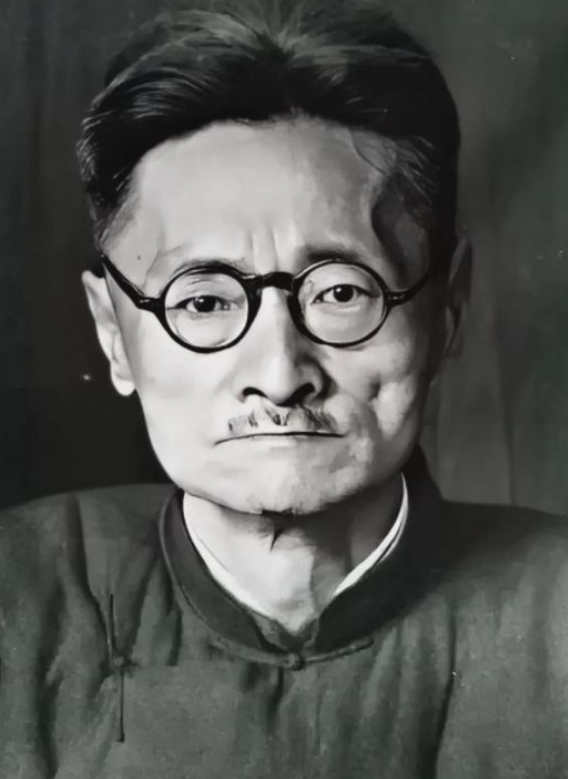

刘文典,可不是个省油的灯,这位精通英、日、德等多国语言的国学大师,在学术界声名显赫,他的《淮南子鸿烈集》和《庄子补正》,更是震动文坛的扛鼎之作。

并且他还将“文人傲骨”一词展现的淋漓尽致,眼里揉不得沙子。

他曾公开表示,中国只有两个半人懂庄子,一个庄子本人,一个他自己,还有一个半是陈寅恪,即使面对新闻学大家沈从文,他也毫不客气,直言沈从文不配做教授。

但刘文典的傲,并非目空一切,他对真正的学术权威,例如陈寅恪,却是十二万分的敬佩,这种傲骨,源于他对学术的纯粹追求,源于他对真理的执着坚守。

在学生运动问题上,刘文典与蒋介石的立场截然相反,他认为,学生有权表达自己的想法,参与国家大事。他鼓励学生独立思考,关心社会,而不是成为政治的傀儡。

这种立场,与蒋介石维护统治的需求格格不入,也注定了他们之间的冲突不可避免。

1928年11月,蒋介石来到安徽大学视察,本想敲打一下刘文典,让他约束学生,不要给政府添乱。

可惜刘文典却不吃这一套,他当面顶撞蒋介石,直呼其为“新军阀”,丝毫不给面子。

蒋介石本就心烦意乱,被刘文典这么一激,更是怒火中烧,他抬手给了刘文典两个耳光。

这一举动,彻底点燃了刘文典的怒火,他也不是吃素的,趁蒋介石不备,一脚踹向了他的肚子,在场的官员和警卫都惊呆了,谁也没想到,这个文弱书生,竟敢对蒋介石动手。

蒋介石颜面尽失,立刻下令将刘文典关押起来,他原本想借此立威,却没想到,这一举动,反而激起了更大的反弹。

刘文典被捕的消息,迅速传遍全国,引发了知识分子群体的强烈抗议,全国各地的文人学者联名上书,要求释放刘文典,学生们更是走上街头,举行示威游行,声援他们的校长。

蒋介石的强硬态度,不仅没有平息事态,反而火上浇油,舆论的压力,如同排山倒海般涌来,让他骑虎难下。

最终,在多方压力下,蒋介石不得不做出让步。

他剥夺了刘文典的校长职务,但没有对他进行更严厉的处罚,刘文典被“驱逐”出安徽,却成了其他高校的座上宾,他的声望不降反升。

蒋介石与刘文典的冲突,并非简单的个人恩怨,它反映了当时中国社会权力与知识、政治与学术之间的复杂关系。

蒋介石代表的是新兴的政治权力,他需要巩固自己的地位,维护统治秩序,刘文典则代表了传统的知识分子,他们追求学术自由,坚守独立人格。

这场冲突,以刘文典的“失败”告终,他失去了校长职务,不得不离开安徽。 只是,从另一个角度来看,他又何尝不是“胜利者”?他以一己之力,对抗强权,捍卫了知识分子的尊严,赢得了社会的尊重。

这起事件,也对当时的社会风气产生了深远的影响,它激发了知识分子的反抗精神,也让当权者意识到,舆论的力量不容忽视。

蒋介石与刘文典的冲突,已成为历史的尘埃,但这场冲突所蕴含的意义,却依然值得我们深思。

权力与自由的博弈,个人与时代的碰撞,社会舆论的力量……这些问题,在今天依然具有现实意义。

刘文典的傲骨,是那个时代知识分子的缩影,他们也许有一些性格的棱角,甚至被认为是老顽固、杠精。

但在那个风云变幻的年代,他们用自己的方式,守护着知识的尊严,守护着民族的脊梁,他们的精神,值得我们永远铭记和传承。

(信源:敢飞踹蒋介石的硬骨头文人刘文典——央视网)