戒律是佛教规范僧人言行举止、协调僧众关系、维护僧团秩序的制度体系。佛教的学问历来分为三种(三学),即戒学(戒律之学)、定学(禅定之学)、慧学(智慧之学)。其中,戒学是三学的基础,没有戒学,就没有后两者,所以它是佛教一切修行的基础。佛教戒律分为声闻戒和菩萨戒,前者是释迦牟尼根据形势需要而随机制定的“止过防非”的准则、条款,后来经过不同部派的修改、调整、完善、解释、汇总,形成戒律典籍;后者是随着大乘佛教兴起而逐渐形成的制度体系,也被不同派系汇总为特定菩萨戒典籍。无论是声闻戒还是菩萨戒,体系一旦形成就具有总体稳定性。但随着佛教在不同地区、民族和国家的传播,为了适应当地的社会、政治、经济、文化状况,具体条文的增减修改还是很明显的。佛教传入中国后,生活方式、修行方式、传教方式、组织方式以及基本义理都随时代发展持续演进,佛教三学中最具保守性与稳定性的戒律也相应发生诸多变化。这种变化的本质是佛教戒律的中国化,中国佛教戒律因此形成了自身特点。汉传佛教戒律体系具有鲜明的中国特色,是佛教中国化的重要成果之一,我们可以从三个方面理解佛教戒律中国化的内容与特色。

从多部并弘到南山独秀的历程

戒律是佛教三学中最晚传入中国的部分。曹魏嘉平年间(249—254),昙柯迦罗译出《僧祇戒心》,成为戒律始传汉地的标志。鉴于当时佛教很不发达的实际状况,昙柯迦罗只译出了简单的戒条,没有翻译卷帙繁多、内容复杂的“广律”。佛教戒律首先是为适应古印度地理环境、社会风俗、文化传统、僧众生活而制定的道德规范体系,在很多方面显然不适应中国社会与中国僧团。其中,社会各阶层广泛关注的焦点部分是佛教戒律与儒家政治伦理存在多方面的矛盾、抵牾和冲突。佛教戒律中最受社会反对和责难的内容有:僧尼剃发违反了“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”的古训;辞亲出家、不婚不嫁挑战了“不孝有三,无后为大”的观念;不拜君亲、不敬帝王破坏了“君君、臣臣、父父、子子”的等级秩序。所以,戒律中国化是中国佛教绕不过去的坎。不走中国化道路,佛教就无法生存,更谈不上发展。

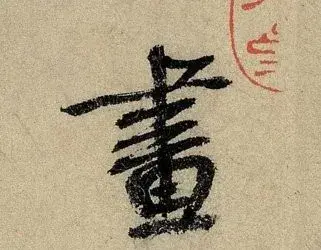

公元5世纪初,《十诵律》《四分律》《僧祇律》《五分律》四大“广律”被完整翻译出来。这些律典在古印度分属不同部派,相互之间并无矛盾。但当它们几乎同时传入中国后,究竟把哪一部律典作为受戒依据成为很有争议的问题。南北朝时期,南方主要流行《十诵律》,北方一开始盛行《僧祇律》,后来《四分律》逐渐受到重视。唐代《四分律》成为主要的律学依据,并依据对《四分律》的不同阐释形成相部、南山、东塔三个派系。其中,道宣(596—667)创立的南山律宗影响深远。进入宋代,南山、相部、东塔三派并立的局面开始改变,南山律学逐渐取得独尊地位。南宋淳佑六年(1246),朝廷将《四分律戒本》、道宣的三大部“疏钞”以及元照有关三大部的“注释”编入大藏经,南山律成为统一的律学依据。

经过中国学问僧的长期筛选、抉择和改造,南山律成为中国戒律的主流,这是佛教戒律学中国化的最重要体现。《四分律》本来是昙无德部的戒律,道宣在注释《四分律》时广泛参考其他各部律典和此前中国僧人的撰述,使戒律中的各项具体规定更适合中国社会的需求。他顺应中国佛教重视大乘的倾向,以大乘精神阐发《四分律》;他依据中国哲学特别重视体用关系的特点,提出完整的戒体理论,汉传佛教独特的戒律学正统由此产生。在印度求学多年的义净返回洛阳后完整翻译了根本说一切有部律典,试图在戒律方面恢复古印度传统。然而,他的努力始终没有受到佛教界的重视。近代弘一律师起初倾心于说一切有部律,但经过十几年反复抉择,他最终以弘扬南山律学作为自己毕生志业。这些史实说明,经过充分中国化的南山律学已成为中国文化中的重要成果,是适应中国社会、中国佛教界需要的。

总之,汉传佛教戒律经历了从只传戒条到多部并弘,再到《四分律》学兴盛,最后到南山律占主流的历程。汉传佛教在筛选、阐释、改造律部经典的过程中,充分运用了中国固有的思维方式,吸收了中国文化固有的思想内容,创造出佛教制度文化的新形态。

声闻戒与菩萨戒的融合演进

在古印度佛教戒律体系中,菩萨戒不具有重要地位。比如,在印度形成的瑜伽系菩萨戒必须在声闻戒基础上授受,不能单独实行。形成于中国的梵网系菩萨戒从理论上说可以单独授受,形成了大乘佛教建立独立菩萨戒的创新类型。《梵网经》的出现是菩萨戒中国化的重要标志。《梵网经》出现于北朝,其内容充分吸收了汉地文化传统,如该经大力提倡孝道,甚至将戒与孝完全等同;非常重视政教关系。

中国最早盛行的菩萨戒是瑜伽系菩萨戒。南北朝后期,在梁武帝、慧皎等人的重视下,梵网系菩萨戒开始受到关注。《梵网经》能够后来居上,逐渐成为汉传佛教菩萨戒主要授受依据,与隋唐时期形成的佛教诸宗派的重视密不可分。天台宗的创立者智顗(538—597)撰写的《菩萨戒义疏》是现存最早的《梵网经》注疏,开启了中国佛教融合大小乘戒律的传统。此后,华严宗、唯识宗僧人也相继注疏《梵网经》,为《梵网经》菩萨戒思想的发展和普及奠定了理论与组织基础。唐朝后期,天台宗僧人明旷作《天台菩萨戒疏》,以智顗《菩萨戒义疏》为骨架广泛吸收各宗派注疏的观点,确立了天台系菩萨戒在《梵网经》菩萨戒系统中的主导地位。进入宋代,随着大乘思想和《梵网经》菩萨戒更为流行,律师们开始高度关注《梵网经》菩萨戒。很多律师参与了当时社会上流行的菩萨戒授受活动,不仅自己受菩萨戒,还承担起为其他人授菩萨戒的责任。这一时期,声闻戒与菩萨戒逐渐结合,融合演进,出身天台的律师灵芝元照(1048—1116)在这一过程中发挥了重要作用。到了明代,天台菩萨戒受到普遍关注,云栖祩宏(1535—1615)、蕅益智旭(1599—1655)都对天台菩萨戒进一步注疏、阐发。法藏(1573—1635)作《弘戒法仪》《传授三坛弘戒法仪》,开创了“三坛大戒”的授戒模式。至此,南山律学与天台菩萨戒成为一个整体。

从《梵网经》的出现到天台菩萨戒的盛行,再到南山律与天台菩萨戒的融合演进,充分体现了中国僧人响应时代呼唤和实践要求进行综合性制度创新的探索。这些思想成果和制度成果充分体现了佛教中国化的深度和广度。

戒律与僧制的互补并行

在中国佛教中,戒律不是唯一的制度规范,中国僧人根据中国社会的地理环境、政治制度、历史文化传统制定与僧尼行为规范(我们称之为“僧制”)和历代王朝为管理僧尼制定的僧官制度和政府法令(我们称之为“王制”)同样对僧尼具有规范约束作用。王制是国家政治制度,是僧尼必须遵守的法令条文,具有不可选择的强制性。戒律和僧制只与僧尼行为举止有关,具有相对灵活性,不同的佛教派系、不同的僧团领袖可以对某些内容进行自主选择。在中国佛教长期实践过程中,逐渐形成戒律和僧制互补并行的传统。

见于记载的最早的僧制是由东晋僧人道安(312—385)制定的。道安作为中国早期佛教史上最具代表性的人物之一,在戒律经典没有完整翻译的情况下,为了规范僧团行为制定了几种基本制度,在当时产生了重要影响。这一时期,在南方佛教界制定僧团制度的工作也同时展开。支道林著有《众僧集议节度》,道安的弟子慧远(334—416)著有《社寺节度》《外寺僧节度》《比丘尼节度》等。可以说,为寺院制定规章制度,从东晋开始成为寺院领袖的重要任务之一。在中国佛教史上,由中国僧尼制定的最重要、影响最深远的规范是禅门清规。其中,唐代洪洲百丈怀海(720—814)为禅宗寺院制定的《禅门规式》(又称《百丈清规》)最具代表性。《百丈清规》作为中国禅宗寺院最早成型的组织管理制度和寺院僧众的日常行事章则,是中国佛教独创的系统化僧制。

可以说,中国佛教的演进从一开始就受到戒律和僧制的双重约束。戒律代表着佛陀的至上权威,僧制代表着因时因地制宜的善巧方便。不一定非要更改具体的戒律条文,通过对戒律的解释就可以加入中国固有的精神传统。僧制则完全根据中国社会的实际需要而制定。比如,按照戒律,出家人不能种地,因为容易引起“杀生”;但按照清规,“一日不作,一日不食”,僧人必须下地劳动。在中国佛教的圆融精神中,具体规定上的矛盾获得消解,来自印度佛教的戒律和形成于中国的僧制并行不悖,彰显了中国佛教特有的内在精神和外在风貌。

(作者系中国社会科学院世界宗教研究所研究员)

飞叶侠

佛祖曾娶妻生子,修行乞食不拒肉食。中国佛教开宗立派,有些门派倡导灭人欲,追求没人味儿。