上世纪60年代,我国面临严峻空防压力,开启歼击机自主研制征程。从歼-8历经坎坷定型,到歼-12“空中游击战” 构想的尝试,再到歼-9、歼-13的技术积累,最终促成歼-10横空出世。这段历程见证中国航空人在困境中突破,为我国航空工业发展奠定坚实基础。

歼-8的坎坷征程:在困境中铺就技术基石

沈阳601所提出双发与单发两套方案,鉴于新发动机研发周期长,双发方案优先落地为歼-8项目。1965年,歼-8获正式立项,其战术指标设定为实用升限1.9-2万米、最大平飞马赫数2.1-2.2,目标成为全天候高空高速歼击机。历经三年攻坚,首架原型机于1968年总装完成,1969年7月成功首飞。然而,从首飞到定型竟耗时十年,暴露出两大制约因素:

其一,科研基础薄弱。跨声速飞行抖振问题成为拦路虎,因缺乏大型跨声速风洞与计算流体力学软件,总设计师顾诵芬创新性采用“毛线观测法”——在机身粘贴红色毛线,亲自乘坐歼教-6伴飞观察气流流向,最终锁定问题根源。其二,研制规律认知不足。机载雷达、交流供电系统等配套设备预研缺失,迫使歼-8先期以无雷达的“昼间型”(歼-8白)交付部队,直至1985年歼-8A型才实现全天候作战能力定型,此时距项目启动已过去20年。

空军随后提出歼-8改进需求,促成歼-8Ⅱ的诞生。其核心突破在于进气道设计:将机头圆形进气改为两侧方形进气,采用二元三波系可调进气道,通过平面压缩面产生三组激波调节气流,既满足不同速度下的进气需求,又为大口径雷达腾出空间。这一改进使歼-8Ⅱ成为中国首型理论具备超视距空战能力的战机,但受限于国产中距弹研发滞后,直至1992年才借助引进导弹完成靶试。后续衍生的歼-8B、歼-8D等型号,虽历经合作中断、发动机故障等挫折,却持续验证电传飞控、空中受油等技术,为后续机型积累了12000余次风洞数据与系统整合经验。

探索与试错:从“空中游击战”到技术储备的沉淀

在歼-8研制同期,中国航空工业展开多元技术探索,既有创新尝试,亦有深刻教训。以“空中游击战”理念为核心的歼-12,试图将地面游击战术移植至空战,其空重仅3.1吨,翼展9.2米,具备“小灵轻”特点,被叶剑英元帅誉为“空中李向阳”。然而,过度追求轻量化导致火力弱、航程短等致命缺陷,1979年正式下马,成为特殊时代战术构想与技术现实脱节的注脚。

另一项重要探索是歼-9项目。作为601所单发方案的延续,其指标从最初的“双24”(马赫数2.4、升限2.4万米)逐步提升至“双25”“双26”,迫使设计团队采用鸭式布局与机腹进气。1970年,歼-9设计团队南下成都组建611所,开启中国航空工业“南北呼应”的研发格局。尽管歼-9历经六次布局调整、八次机翼选型,最终因指标反复与技术瓶颈于1980年终止,却留下12000次风洞试验数据与鸭式布局研究积累,为后续歼-10的诞生埋下伏笔。

同期研制的歼-13,则聚焦低空跨声速格斗需求,参考越南战争经验,提出与美国F-16相近的指标。其边条翼布局、机腹进气设计已接近第三代战机理念,但受限于涡扇-6发动机研发失败,1981年停止研制。这些项目虽未成功,却构建起从高空截击到低空格斗、从正常布局到鸭式布局的技术谱系,形成“失败项目孕育成功基因”的独特发展逻辑。

歼-10的破晓:从“技术冒险”到体系化突破

1986年,代号“十号工程”的歼-10立项,标志着中国航空工业从“跟踪仿制”转向“自主创新”。611所凭借歼-9积累的鸭式布局数据,提出全动鸭翼+机腹进气的总体方案,总设计师宋文骢整合10余个行业、数百家单位协同攻关。核心突破体现在三大领域:

飞控系统:在无经验参考的情况下,自主研发数字式电传飞控系统,替代传统机械液压传动,使飞机敏捷性提升40%。试飞员雷强首飞前写下遗书,誓保飞机与数据安全,1998年3月23日,歼-10首飞成功,创造“新技术占比超60%却零重大事故”的航空奇迹。

航电体系:借鉴以色列“狮”式战机经验,构建“一平三下”(平视显示器、下视雷达、下视电视、下视红外)航电系统,208型火控雷达实现100公里探测距离,使歼-10具备下视下射能力。

动力过渡:面对国产发动机滞后,果断采用俄制AL-31F作为过渡动力,为国产“太行”发动机争取研发时间,同时推动苏-27国产化,衍生出中国侧卫家族。

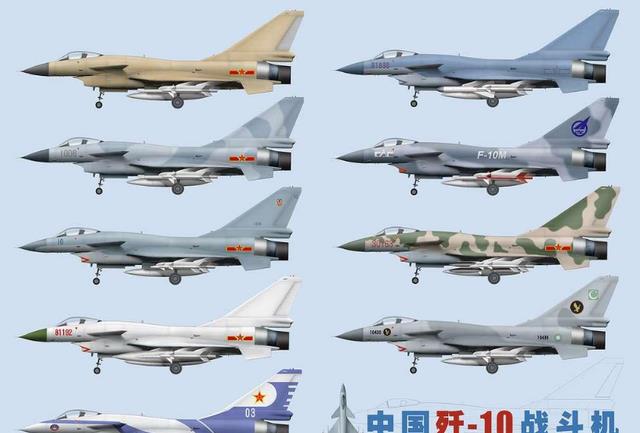

2004年歼-10定型服役后,持续升级为歼-10A/S/B/C系列,其中歼-10C采用DSI进气道、有源相控阵雷达与国产涡扇-10发动机,成为兼具制空与对地攻击能力的多用途战机,并实现出口。从首飞到量产的六年试飞中,数百个科目零严重事故,体现了中国航空工业从“型号研制”到“体系管理”的成熟蜕变。

从歼-8的“十年定型”到歼-10的“破茧成蝶”,中国航空工业用两代人时间完成从第二代战机到第三代战机的跨越。歼-12、歼-9等项目的“试错”,奠定了气动布局、飞控系统等核心技术储备;歼-8系列的“久病成医”,验证了复杂系统整合与技术迭代路径;而歼-10的成功,则是科研体系化、管理现代化与创新勇气的集中爆发。

正如顾诵芬院士与宋文骢院士所展现的,那一代航空人以“把飞机摔在跑道上”的决心,在技术封锁与物质匮乏中劈开一条血路,为后续歼-20等国之重器的诞生,埋下了“在追赶中创新,在积累中跨越”的精神火种。当歼-10C翱翔南海,当电传飞控技术普惠全行业,中国航空工业早已从“跟跑者”蜕变为“并跑者”,而那些凝结着汗水与智慧的机型,终将成为民族工业崛起的永恒注脚。