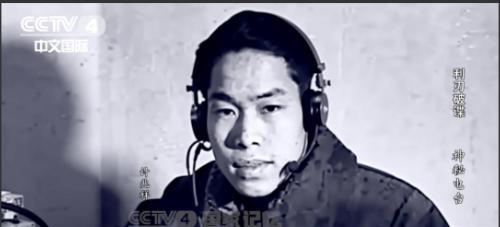

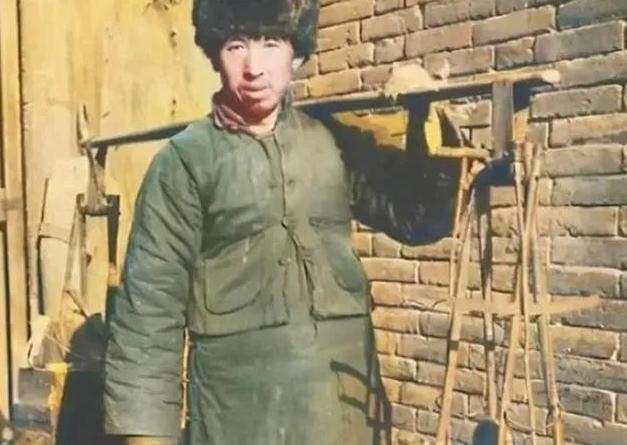

朱赤将军:雨花台上的血色丰碑 1937年12月的南京,战火将长江水染成血色。在雨花台阵地,一位腹部缠着渗血绷带的军人紧握手枪,带领将士们与日军展开最后的拼杀。他叫朱赤,第88师262旅旅长,用生命践行了“人在阵地在”的誓言。这位从修水走出的铁血男儿,用37岁的青春,在侵华日军的暴行录上划下一道永不褪色的抗争印记。 一、从修水走出的报国少年 江西修水的青山绿水间,朱赤度过了忧国忧民的少年时代。目睹列强割据的乱象,他常以“班超投笔”自勉。1924年,新婚燕尔的他辞别家人,南下考入黄埔军校。在东征战场上,身为排长的他曾孤身抢救重伤战友;北伐途中,他率部夜袭敌军指挥部,胸前的“忠勇”勋章上,刻满了保家卫国的信念。 1937年淞沪会战爆发,朱赤率部驻守上海闸北。当日军坦克冲破防线时,他抱着集束手榴弹冲向敌阵,与敌军同归于尽却幸运生还。硝烟未散,他在掩体里写下“不灭倭寇,誓不还家”八个血字,激励着全旅将士。因作战英勇,他升任262旅旅长,全旅上下皆以“死战不退”为训。 二、雨花台的最后防线 南京保卫战期间,朱赤奉命镇守雨花台左翼。这片俯瞰南京城的高地,成为日军海陆空立体进攻的焦点。12月12日拂晓,在敌军炮火覆盖下,阵地工事几近全毁。朱赤撕开渗血的绷带,露出三日未愈的伤口——那是前日与日军白刃战时留下的刀伤。 “弟兄们,国家到了最危险的时候!”他振臂高呼,带领敢死队冲向敌群。混战中,一枚炮弹在身边爆炸,弹片撕裂他的腹部,肠子溢出体外。副官欲背他后撤,他却将肠子塞回腹腔,用皮带紧紧勒住伤口,怒吼着:“守住阵地,就是守住中国的尊严!”直至流尽最后一滴血,他的遗体仍保持着战斗姿态,怒目圆瞪望向侵略者的方向。 三、三千忠烈的永恒印记 朱赤殉国时,262旅三千将士无一人退缩,全部壮烈牺牲。日军战史记载:“中国军队在雨花台的抵抗,如钢铁长城般不可撼动。”战后,当地百姓冒死收敛烈士遗体,在朱赤的衣襟内发现半块怀表,表盘永远定格在12时15分——那是他与阵地共存亡的时刻。 1983年,朱赤被追认为革命烈士。在故乡修水县上衫乡,乡亲们为他修建衣冠冢,墓碑上“铁血将军”四字苍劲有力。每年清明,少先队员们都会来到墓前,聆听“将军裹肠战日寇”的故事。2014年,他被列入首批抗日英烈名录,与赵登禹、张自忠等民族英雄并列,成为国家铭记的忠魂。 四、跨越时空的精神传承 如今的南京雨花台烈士陵园,“革命烈士永垂不朽”纪念碑巍然矗立。纪念馆内,朱赤的钢盔和染血皮带无声诉说着当年的惨烈,旁边陈列着他的绝笔家书:“此战若死,望教子以忠勇报国,勿念吾身。”落款“赤手歼倭”,字迹至今清晰如昨。 2020年,修水县修缮衣冠冢时,意外发现一枚黄埔军校校徽。这枚穿越战火的徽章,与南京纪念馆的文物共同见证着一个信念:救亡图存的路上,中华民族从不缺舍生取义的英雄。当和平年代的风吹过墓碑,我们依然能听见八十年前的呐喊——那是对侵略者的愤怒,更是对家国山河的热爱。 朱赤将军和他的战友们,用生命诠释了“宁为玉碎,不为瓦全”的民族气节。他们的忠魂化作雨花台上的苍松翠柏,永远守护着这片他们用鲜血染红的土地。今天的我们当铭记:岁月静好的背后,是无数英烈用生命筑起的钢铁长城;民族复兴的征程上,每一步都凝结着先驱者的热血与希望。#春日生活打卡季# #朱赤将军#