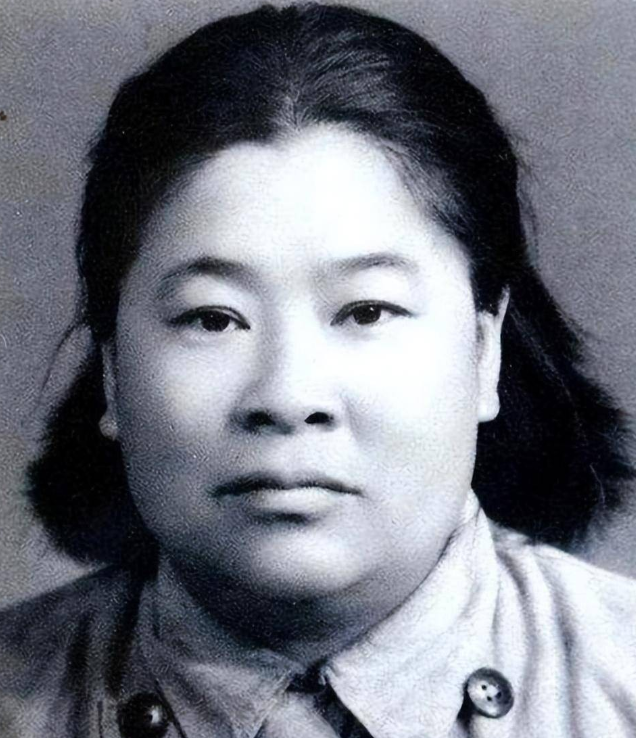

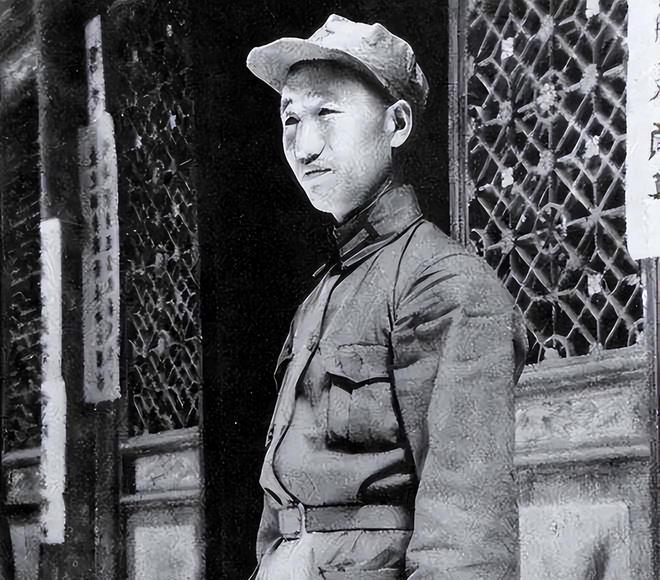

1974年,朱德正看书,妻子康克清接到个电话,突脸惨白,逼问才开口说,儿子朱琦10天前没了。朱德大骂:“你们这样瞒我是不对的!” 朱德,出生于1886年四川省仪陇县的一个贫苦农家,青年时期即表现出了对军事和政治的浓厚兴趣。通过苦学和不懈奋斗,朱德最终成为中国共产党的重要军事领导者和中国人民解放军的创始人之一。在其漫长的军事生涯中,朱德历经无数战斗,不仅赢得了战术上的尊重,也赢得了广泛的人民爱戴。 朱德的个人生活同样波折重重。早年与刘从珍的婚姻由于朱德频繁的军事活动而名存实亡,后来他与肖菊芳结婚,生下了朱琦和朱敏。尽管朱德身处战火与政治的漩涡,他仍努力扮演一个好父亲的角色,尤其是对朱琦的关爱与期望,寄托了他对家庭未来的所有希望。 在那个风和日丽的1974年6月20日,康克清接到了电话,电话的另一头传来的消息沉重而震撼。通话中,赵力平的声音哽咽,她告知康克清,朱琦已经于十天前离世。康克清一时间感到天旋地转,她几乎无法相信这个事实。电话那头的沉默仿佛拉长了时间,空气中弥漫着沉痛和不安。 康克清挂断电话后,独自在客厅里坐了很久,她知道必须要告诉朱德这个噩耗,但她又怕这样的消息会对老人的健康造成严重打击。朱德那时正在书房中安静地阅读,书房的窗外是一片翠绿的花园,阳光透过树叶,洒在朱德的脸上,显得格外宁静。这样的场景与即将传达的消息形成了强烈的对比。 最终,康克清还是鼓起勇气,慢慢走向书房。她站在书房门口,看着朱德那沉稳的背影,心中充满了犹豫和痛苦。朱德感觉到有人在门口,抬头看见了妻子那张苍白的脸,他立刻意识到必定发生了不好的事情。他放下手中的书,声音温和而有些担忧地问:“克清,怎么了?你脸色这么差。” 康克清走进房间,声音颤抖,她尽量让自己的语气平稳,但话语之间还是带着明显的颤栗:“老朱,有件事我必须告诉你,但你必须要保持冷静。”朱德看着妻子,眼神中充满了担忧和期待。康克清深吸一口气,终于鼓起勇气,将儿子的离世告知了朱德。 朱德听后,整个人仿佛被抽空了力量,他颤抖着身体,沉默了好一会儿。房间内的气氛异常沉重,连呼吸声都仿佛被压低了几分。窗外的鸟鸣此时显得格外刺耳,阳光也不再温暖。 过了许久,朱德终于开口,他的声音低沉而有力:“你们这样瞒着我,是不对的!”他的眼中含着泪水,眼神显得无比悲痛,但他努力保持着自己的冷静,显得异常疲惫。 康克清走过去,轻轻扶住朱德的肩膀,两人一同坐在书房的沙发上。房间里的每一个物品,每一束光线,此刻都似乎在提醒着他们儿子已经不在了。朱德的眼神透露出无尽的思念与无奈,他慢慢回过神来,虽然心中充满了疑问和悲痛,但他知道此时最重要的是处理好儿子的后事。 在那段岁月里,朱德虽然仍旧坚守着他的读书和研究,但每当有人提起他的儿子朱琦时,他的脸上总是会露出深深的忧郁。独自一人时,他常常在书房里沉默地坐着,长时间不语。周围的人能感觉到他内心的沉重和悲伤。那曾经严肃而有力的步伐,现在变得缓慢而蹒跚,连说话的声音也似乎压抑得低沉,透出无尽的疲惫和哀愁。 这一打击对朱德来说,不只是失去亲人的痛苦,更像是一种精神上的重创。他本已是国家的重要领导人,却在晚年遭受如此巨大的个人悲剧。在接下来的两年中,他逐渐淡出了公众视线,更多的时间是在回忆和沉思中度过。他会时常回忆起与儿子朱琦共度的时光,那些快乐的瞬间现在成了心头刺痛的源泉。尽管朱琦的离世已是不争的事实,但在朱德心中,那份痛楚仿佛永远也无法平复。 1976年的春天,北京的梧桐树下,叶子轻轻地摇曳着,风中带着淡淡的花香。但对于朱德来说,这一年的春天却无比阴霾。6月的一个清晨,朱德因为糖尿病并发症在北京安详地离开了这个世界,享年90岁。这一天,不仅是一个伟大战士的生命之旅的终点,也标志着一个时代的结束。 然而,人生最后几年的孤独和对儿子的思念,是朱德生命中最深的伤痛。尽管他面对巨大的个人悲痛,朱德始终没有忘记对国家和人民的责任。在那个动荡的年代,他始终坚守自己的信念和责任,把个人的悲欢置于国家的安危之后。这种坚强和无私,让他在中国乃至世界历史上留下了不朽的名字。 朱德的去世引发了全国上下的深切哀悼。无数热爱和尊敬他的人们,不论是曾经的战友还是普通百姓,都为这位老将军的离去感到悲痛。新闻报道、电视节目和报纸的头条,都在回顾这位伟人的一生和他对中国革命及建设的巨大贡献。在北京的天安门广场,成千上万的人们自发聚集,以表达对这位人民英雄的最后敬意。花圈堆满了纪念馆的前台,献花的队伍长达数公里。 朱德的一生,是中国近现代史上不可多得的英雄传奇。从一个普通的农家子弟成长为无数中国人心中的英雄,他的一生不仅是对抗外敌和国内不平之魂的战斗,更是对个人命运与国家命运紧密相连的深刻体现。