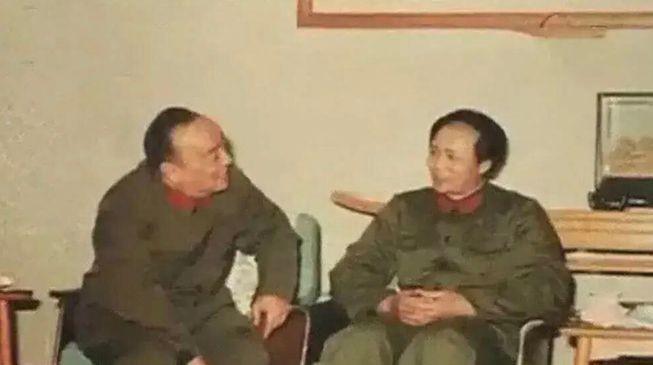

80年代杨尚昆接见古月,刚见面就批他:毛主席可不是你这个样子哦 “您说,毛主席能是这个样子吗?”1983年初春的某个午后,中南海会客厅里突然响起这句话。时任中央军委秘书长杨尚昆放下茶盏,目光灼灼地盯着眼前局促不安的古月。这位刚刚因饰演毛泽东而声名鹊起的特型演员,此刻手心沁汗,连军装领口都扣得歪斜了半分。 那个年代,能在银幕上重现开国领袖形象,堪称艺术家的无上荣耀。古月原本是昆明军区的文化干事,1978年文化部在全国海选毛泽东特型演员时,他凭借与毛泽东相似度达九成的面容脱颖而出。有意思的是,这个被选中的“毛泽东”最初连普通话都说不利索,硬是跟着收音机里的《新闻联播》苦练半年。1980年《西安事变》上映时,观众席里竟有老同志颤巍巍起立高呼“毛主席万岁”。 但真正让古月走进中央领导人视线的,是1982年八一厂的《四渡赤水》。影片里有个细节令人拍案叫绝——当红军遭遇围剿时,古月饰演的毛泽东在土墙上用烟头烫出作战路线,这个细节源于他走访老红军时听来的真实故事。时任总政文化部部长的刘白羽看过后连说三个“像”,当即拍板要安排他与亲历者见面。 会客厅里的空气仿佛凝固。古月注意到杨尚昆的目光落在自己微弓的脊背上,急忙挺直腰板。“主席走路像踏着山河,说话时手要这样。”杨尚昆突然起身示范,右手在空中划出半圆,“他在陕北窑洞跟老乡拉家常是这个姿势,在西柏坡指挥三大战役也是这个姿势。”说着话锋一转:“你刚才进门时缩着脖子,倒像个挨批评的小学生!” 这话让古月既惭愧又振奋。他后来回忆说,那天杨尚昆特意搬来几把不同材质的椅子,要求他模仿毛泽东在不同场合的坐姿。木椅要正襟危坐,藤椅可以稍显慵懒,沙发则要翘起二郎腿。“主席在菊香书屋接见外宾,翘腿是为了掩饰腿疾的疼痛,你这二郎腿倒像在茶楼听说书。”杨尚昆边说边笑,顺手往茶缸里续了半杯热水。 不得不提的是,这场特殊辅导持续了整整三小时。当古月模仿毛泽东在七届二中全会上的发言时,杨尚昆突然打断:“停!主席说'两个务必'时,右手食指要向下点三下。”边说边翻开泛黄的笔记本,上面密密麻麻记着与毛泽东共事的细节。其中一页用红笔圈出:“1949年3月5日,西柏坡,主席作报告时习惯性用烟嘴敲打桌面,节奏与讲话重音相合。” 有意思的是,这场会面最后竟成了“现场教学”。杨尚昆让工作人员搬来整箱的纪录片胶片,当场播放毛泽东接见红卫兵的影像。当画面里毛泽东挥动军帽向群众致意时,他突然按下暂停键:“看清楚没?主席挥帽时小臂发力,手腕要转半圈,你上次在《开国大典》里挥得太直,像在赶苍蝇!” 这次会面后,古月养成了随身携带笔记本的习惯。1984年拍摄《中国革命之歌》时,他特意拜访了毛泽东的卫士长李银桥。在菊香书屋旧址,李银桥指着书桌上的镇纸说:“主席批文件时喜欢用这个压住稿纸,右手写字,左手总要捏支铅笔转着玩。”这个细节后来被用在《大决战》中,当林彪汇报战况时,观众能看到“毛泽东”手边转动的铅笔。 1990年拍摄《开国大典》续集时,古月已经能对着镜子调整表情。有场戏需要表现毛泽东得知毛岸英牺牲时的反应,他连续七次重拍都不满意。最后想起杨尚昆说过“主席遇大事反而平静”,才改成背对镜头沉默抽烟,烟灰积了半寸长都没察觉。这场戏后来被北影教材列为“无台词表演的典范”。 2001年某次访谈中,古月透露过个鲜为人知的细节:杨尚昆曾建议他多读《毛泽东选集》而不是背台词。“要理解主席的思维逻辑,他说话爱用排比,爱引典故,但从来不用生僻词。”说着他即兴模仿起毛泽东在八大二次会议上的讲话,那股子湖南腔调里,竟真带着指点江山的豪气。 有人说古月演毛泽东“形神兼备”,但少有人知这份“神”源自无数个揣摩的日夜。他专门研究过毛泽东不同时期的笔迹变化,发现1945年重庆谈判时的签名格外工整,而1966年的批示则笔走龙蛇。这些观察都被化入表演,当他在《重庆谈判》中签署《双十协定》时,握笔的手刻意停顿了半秒。 不得不说的是,古月的敬业精神感染了整个特型演员群体。唐国强曾回忆,有次拍戏间隙看见古月对着镜子练微笑,从早上九点练到日头西斜。“他说主席在延安时期的笑和建国后的笑不同,前者爽朗后者含蓄,要练出千百种笑容备用。” 2005年古月猝然离世,追悼会上摆着他珍藏的演出笔记。翻开其中一页,1983年4月12日的记录格外醒目:“今日得杨公指点,方知形似不过皮毛。主席之神,在眉宇间的自信,在举手投足的从容,更在谈笑间的举重若轻。”末尾用红笔标注:演戏要忘掉自己,但演伟人要先成为他的学生。