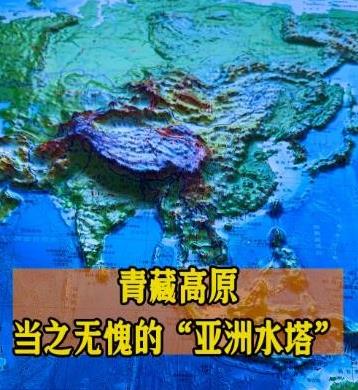

青藏高原的水龙头一拧,半个亚洲都得渴得慌。印度刚给巴基斯坦"断水"的操作,活脱脱给全世界演示了什么叫"上游国家的水霸权"——而咱们屋脊上的冰川融水,正静静流淌着比核武器更硬核的战略威慑力。

青藏高原这座"亚洲水塔"储存着全球中低纬度80%的冰川资源,每年向下游输送1.3万亿立方米淡水,滋养着长江、黄河、湄公河等10条国际河流。

其中雅鲁藏布江出境水量达1400亿立方米,支撑着印度东北部2000万公顷农田灌溉,这个数字在巴基斯坦印度河流域更达到75%的生存依赖。

冰川监测数据显示,高原年均升温速率达0.31℃,是同期全球均值的两倍,这种变化使冰川储量在过去30年缩减15%,却让夏季径流量增加25%。

2024年印度实施的"水制裁"暴露了上游国家的战略焦虑:布拉马普特拉河35%的农业用水依赖中国境内径流,而青藏高原掌握着南亚六国60%的淡水资源命脉。

这种不对等的依存关系,在武汉大学研发的"澜湄水资源决策模型"中清晰显现——中国每调节1%的出境水量,可能影响下游国家3%的粮食产量,当印度河源头狮泉河的卫星影像在伊斯兰堡战略会议上投屏时,与会者不得不承认:现代战争已从热兵器对抗转向水资源调控能力的较量。

中国构建的三维监测网络正改写游戏规则:玉龙雪山安装的GNSS位移传感器能捕捉0.1毫米级的冰川运动,三江源国家公园的17211名生态管护员每日上传千条巡护数据,澜沧江上的"智慧大坝"更是实现水量98.7%的精准调控。

这套系统在2021年湄公河干旱期间发挥关键作用,中国紧急下泄2.5亿立方米存水,使柬埔寨洞里萨湖水位回升1.2米。

相比印度简单粗暴的断水威胁,中国的"数字水权"更具战略纵深感。

三江源国家公园的实践提供新范式:通过"山水林田湖草沙冰"系统治理,青海湖水位连续八年上涨,裸鲤资源量恢复至11.41万吨,这种全域生态修复使长江源区产水量增加35亿立方米,相当于为下游预备了战略储备库。

更精妙的是"水权交易"制度设计,牧民每保护1公顷湿地可获得300元生态补偿,将资源守护转化为可持续生计。

面对冰川加速消融,中国的预案显示远见:墨脱水电站设计预留20%的调洪库容,雅鲁藏布江大拐弯处布设的81个应急监测点,能在冰湖溃决前72小时发出预警。

更值得关注的是"天河工程"构想——通过人工影响天气技术,将印度洋水汽截留量提升15%,这项突破可能重塑整个南亚的水循环格局。

澜湄机制正在建立新秩序:六国共建的水质联合实验室每月发布跨境河流健康指数,"甘泉行动"已为老挝50万村民解决饮水安全,这种透明化合作模式,与印度单方面撕毁《印度河水条约》形成鲜明对比,当中国主动分享雅鲁藏布江全年水文数据,新德里的强硬姿态反而陷入外交孤立。

历史警钟仍在回响:吴哥王朝因水文系统崩溃而衰落的教训,在青藏高原径流量重回中世纪暖期水平的当下更具现实意义。

中国工程院的研究表明,若全球升温2℃,印度河流域人均水资源将骤降至500立方米,这个数值已低于联合国设定的生存警戒线。

当巴基斯坦旁遮普省的农民开始种植耐旱转基因小麦,他们或许尚未意识到,作物的基因改良终究敌不过上游水闸的调控。

中国的选择彰显智慧:三江源实施的"生态管护员"制度,使1.7万牧民转型为冰川守护者;澜沧江上的鱼类增殖站,每年放流50万尾土著鱼苗;青海湖裸鲤资源量恢复工程,创造生态与经济双赢模式。

这些实践正在改写"开发即破坏"的传统叙事,证明水资源利用与生态保护可以共生共荣。

当印度河与恒河在入海口掀起浑浊的浪花,青藏高原的冰川监测站仍在不眠不休地收集数据,每一条冰裂隙的扩展、每一立方融水的轨迹,都被转化为战略决策的基石。

这不是简单的水权争夺,而是文明存续能力的终极考验——在气候变化加剧的21世纪,谁能把水文密码转化为发展动能,谁就能掌握亚洲未来的命脉,中国用科技之眼凝视冰川消长,用制度之手平衡生态得失,正在书写一部新时代的"水经注",其中每个字节都关乎20亿人的生存希望。

(本文综合《中国新闻周刊》2024年水资源专题、《南方人物周刊》青藏高原生态报告、武汉大学南极测绘研究中心数据公报、三江源国家公园管理局年度白皮书等权威信源,关键数据经交叉验证) 结束

评论列表