【前言】

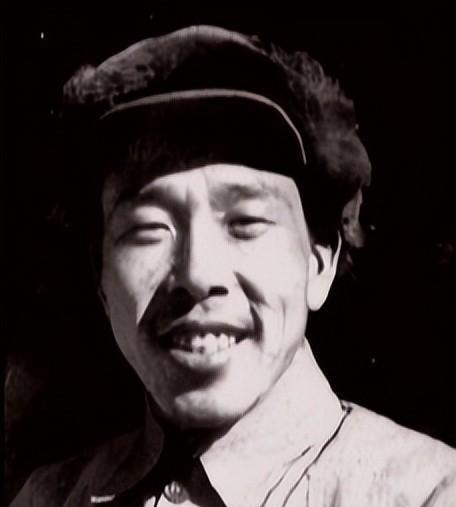

黄永胜的人生充满起伏。年轻时,他毅然离开家乡,满腔热情地投身革命事业,为革命事业贡献了自己的力量。到了中年,他在军事领域达到了巅峰,成为一位声名显赫的将领。然而,晚年的他却因重大错误而让之前的辉煌战绩黯然失色,为他原本光辉的人生画上了一个遗憾的句号,令人感慨万千。

【“农村小子”初入军旅】

1927年9月,正值酷暑时节,天气异常炎热。

第三团原本打算攻打湖南浏阳,但行军途中遭遇敌军伏击,损失惨重,被迫中止行动。

上个月,17岁的黄永胜带着满腔热血投身革命,加入了工农革命军,被安排到第三团九连。年轻的他充满激情,渴望在革命事业中贡献力量。

黄永胜当天随军参与了进攻浏阳的战役,这是他初次在激烈的战火中冲锋陷阵。然而,这场战斗最终未能取得胜利。

战斗结束后,上级指示他们迅速向浏阳文家市方向撤离。

这支队伍主要由缺乏经验的新兵组成,他们从未经过正规的革命训练,首次参战便遭遇失败。这一挫折给他们的心理带来了沉重打击,导致整个队伍士气低落。部分士兵的信心开始动摇,消极情绪在队伍中迅速扩散。

傍晚时分,队伍经过一个村落,决定在此处扎营休息。

经过一整天的行军,士兵们早已筋疲力尽,饥肠辘辘。大多数人瘫坐在地,连起身的力气都没有,满脑子只想着赶紧找点吃的。

黄永胜所在的班级在村里搜寻食物时遇到了困难。由于村子人烟稀少,粮食资源匮乏,大家很难找到足够的食物来填饱肚子。经过一番努力,他们终于发现了一个南瓜。全班人一起动手煮熟后,将南瓜分成了几份,每个人都分到了一点,勉强充饥。

傍晚时分,黄永胜的两位湖北同乡带着一群老乡来到他的宿舍,低声询问:“黄永胜,你打算离开吗?很多人都走了,我们也准备动身,你要不要和我们一起走?”

黄永胜一脸茫然,问道:“你们这是要去哪儿?”

两位同乡劝道:“你还搞不清楚状况吗?当然是回去更安全。这儿随时可能开战,风险太大了。就算不打仗,光是行军也够受的,这碗饭(指当兵)真没法再吃了。回家随便找点事做,怎么都比在这儿强多了!”

黄永胜在老乡到来之前,正为白天的失利感到沮丧,开始反思自己这一个月来的军旅生涯。

三十天前,他果断告别了乡村生活,投身革命事业。他原本以为革命之路是平坦的,只要坚持不懈地前进,就能迎来胜利的曙光。

经过一个月的亲身经历,他深刻体会到革命斗争的残酷性。这条道路布满荆棘,充满未知的危险,随时可能付出生命的代价。革命不是一帆风顺的,每一次行动都伴随着巨大的风险,许多同志为此献出了宝贵的生命。

尽管心中充满困惑,黄永胜始终坚守在革命阵营中,从未考虑过退出的念头。

黄永胜出生于一个普通农家,从小目睹了底层民众的悲惨境遇。他亲眼所见,穷苦大众饱受欺压,尊严被践踏,生活困苦不堪。这种现实让他深刻认识到,只有通过革命,才能为这些受苦受难的人们开辟一条出路,让他们摆脱困境,获得新生。

黄永胜随即阐述了他的观点:

回去未必是条好路。你们从革命军里溜回家,那些地主恶霸能轻易放过你们吗?在部队里虽然辛苦又危险,但回去受那些有钱人的欺负,难道就不苦不危险了?再说了,军队里好歹还有点自由。我是不想离开部队的,就算死也要死在军队里;只要活着,总有报仇雪恨的机会!

黄永胜的言辞中透露出责备和批评,这让在场的乡亲们感到不快。他们回应说:“如果你决定离开,那就跟我们一起走,我们也是出于好心。你想留下我们也不拦你,只是以后别后悔!无论如何,我们是不会再待在这里了。”

这些村民随即返回家中,成为了革命队伍中的脱队者。他们选择离开,不再参与革命活动,放弃了原本的革命道路。这一行为使他们被视作逃避革命责任的人,背离了集体行动的目标。他们的离开反映了当时部分人对革命态度的转变,也揭示了革命进程中面临的挑战和困境。

他们的做法在当时并不罕见。那个时代,类似的行为相当普遍,许多人都在这么做。这种现象并非孤立事件,而是当时社会环境下的常见现象。这种行为模式在当时的社会背景下被广泛接受,成为了普遍存在的现象。总的来说,他们的所作所为在那个年代并不显得特别,而是与当时的主流行为保持一致。

翌日,黄永胜惊讶地发现,他们九连的连长已悄然脱离革命阵营。

出乎意料的是,尽管那些立场动摇的成员陆续退出,这支队伍却并未因此分崩离析。

许多来自贫困家庭的战士,尽管战事失利让他们心情沉重,却早已在内心做出了坚定的抉择。他们下定决心,无论成败,都将与革命事业同生共死,绝不回头。

这些战士之所以坚定地追随革命,主要有两个原因:首先,加入革命队伍让他们彻底摆脱了长期受地主恶霸压迫的困境;其次,军队内部弥漫着自由和平等的氛围。这些战士以往从未享受过公平对待,如今在部队中,他们首次感受到了平等带来的尊严。

他们拒绝重返那种受人摆布的生活,绝不回到被他人掌控的处境。

部队连续行军三天三夜,最终成功到达了文家市附近的一个小镇。

几天后,天气晴朗,阳光普照,所有士兵都收到了命令,要求他们迅速赶往镇子中央的广场集合。

很快,全体官兵便迅速在操场上列队完毕。

接到通知后,大家都不清楚具体安排,忍不住私下讨论:“听说今天又有新情况了!”

有人推测:“是不是又要进行部队重组了?”

有人推测:“说不定又要爆发战争了?”

正当众人疑惑之际,一位军官匆匆赶来,高声宣布:“同志们(当时的惯用称呼)!稍后毛委员将发表讲话,请大家保持安静,认真聆听……”

他的话音一落,现场顿时爆发出热烈的掌声和欢呼声。

许多普通士兵对军队的指挥体系并不清楚,他们只熟悉最基层的编制:连长归营长管,营长又听旅长指挥。至于"委员"这个头衔,他们压根没听说过,更不知道这个职位到底有多重要。于是,士兵们只能互相打听,但问来问去也没人能说清楚这个职务的具体情况。

最终,有人不以为然地表示:"总之是个重要人物就对了。"

此刻,一位身材魁梧、气质出众的中年男子在几位军官的陪同下,正朝队伍方向走来。

他身穿一件蓝布短衫,脚踏草鞋,头发齐耳,整个人显得十分倦怠,似乎刚经历了一段辛苦的旅途。

这位被称为“毛委员”的人正是毛泽东。当他走到队伍中间时,一位军官下令全体士兵向他行礼。

毛泽东环顾四周,眼中带着温和的笑意,轻轻挥了挥手,笑着说:“同志们,都坐下吧!”他的语气温暖,态度平易近人,让在场的普通战士们深受触动。

毛主席随即严肃起来,开始了他的演讲。他讲话时,数千人全神贯注地注视着他,认真听取他的每一句话。

毛主席在讲话中明确指出,我们需要搞清楚战斗的目标是什么,以及我们的对手是谁。

随后,他深入剖析了当下的革命局势,强烈谴责了蒋介石对共产党员和革命群众实施的暴行。他详细阐述了当前斗争的紧迫性,指出反革命势力正疯狂镇压进步力量。他还揭露了反动派在全国范围内制造白色恐怖、大肆屠杀革命志士的残酷事实,强调了革命形势的严峻性和斗争的必要性。

毛主席在演讲时,情绪越来越高涨,说到关键处更是激情四溢。他的热情感染了在场的数千名听众,大家也都跟着热血沸腾,心中充满了愤慨。

最终,毛主席向战士们发表了鼓舞人心的讲话:

目前我们遭遇了失利,但这只是暂时的。正如老话所说,胜负乃兵家常事,赢了不能骄傲,输了也不必气馁。更重要的是,我们并非孤军奋战,湘、鄂、赣以及全国各地的工农群众都在支持我们的革命事业。有了这样的后盾,我们还有什么可担心的?最终的胜利必定属于我们!虽然有些人因为无法承受失败的打击而离开了革命队伍,但这无关紧要,他们迟早会后悔。少了这些动摇不定的人,我们的队伍反而会更加团结。中国有句老话:“万事开头难”,革命事业本身就是充满挑战的。只要我们咬牙坚持,渡过眼前的难关,革命终将迎来光明的未来!

毛泽东用平实的言辞传递出强大的鼓舞力量。他以通俗易懂的方式向战士们阐释了革命的本质,使每个人都清楚自己为何而战。

在革命战士们陷入困惑和动摇的关键时刻,毛主席的发言如同一剂强心针,为他们的革命信念注入了新的力量,激发了他们的战斗意志。

毛主席展现出亲切随和的领袖气质,他始终保持着坚定的革命立场和毫不退让的斗争精神。战士们见到这样的领导人,内心充满信心,仿佛看到了革命胜利的曙光。他的言行举止让士兵们感受到强烈的革命信念,成为大家心中的精神支柱。

队列中的黄永胜对这位被称为“毛委员”的人自然而然地产生了深深的敬仰。

毛主席一番话下来,战士们的精神面貌焕然一新。原本低落的情绪一扫而空,取而代之的是高涨的革命热情。大家仿佛注入了新的力量,浑身充满干劲,对革命事业的前景充满希望。这种转变不仅体现在思想上,更激发了每个人的行动力,让整个队伍重新振作起来。

众人情绪高涨,齐声喊道:“干!跟着毛委员走,有什么好怕的。”

士兵们不禁暗自琢磨:这位毛委员究竟是何方神圣?

部队领导后来向士兵们透露了“毛委员”的真实身份。大家这才明白,“毛委员”其实就是毛泽东,他当时担任中共中央委员。

根据毛主席的指示,工农革命军第三团及多支在战斗中失利的部队迅速集结至文家市。这一行动是响应上级的统一部署,旨在重整旗鼓,集中力量进行战略调整。各支队伍按照命令,及时抵达指定地点,为后续行动做好准备。这一集结行动体现了部队的纪律性和执行力,也为后续的战略部署奠定了基础。

1927年10月,毛泽东亲自带领多支革命武装力量向井冈山地区转移。

抵达井冈山后,几支队伍合并组建了工农革命军第一师,下辖仅有一个团。黄永胜被任命为九连四班的班长。

黄永胜以满腔热忱和顽强意志投身革命,从基层做起,逐步晋升。他先由班长升至排长,再从排长升任连长,在多次战役中表现卓越,屡立战功。凭借出色的军事才能和坚定的信念,他从一名普通士兵成长为高级指挥官,展现了非凡的领导力和战斗精神。

【志得意满,一路晋升】

1947年11月,黄永胜被委任为东北野战军第六纵队的最高指挥官。

1949年3月11日,原东北野战军正式更名为中国人民解放军第四野战军,通常简称为“四野”。这一更名标志着该部队在中国人民解放军序列中的重要地位和新的历史阶段的开始。第四野战军继续承担着保卫国家、维护和平的重要使命,其名称的变更不仅反映了组织结构的调整,也体现了战略和战术上的进一步发展。这一变化对于当时的军事格局和国家安全具有深远的影响,为后续的军事行动和战略部署奠定了坚实的基础。

在解放战争的激烈进程中,第四野战军成为了一支代表胜利的强大力量,扮演了扭转战局的关键角色。这支部队从黑龙江起步,一路南下打到海南,足迹遍布全国多个重要战区。无论是东北、华北、华中还是华南,都见证了他们的英勇奋战。他们先后参与了东北解放、平津战役、渡江作战以及中南战役等重大军事行动,所向披靡,屡战屡胜,战果辉煌。

黄永胜作为第四野战军的重要将领,带领部队历经南北,参与了多次重大战役。在艰苦卓绝的革命征程中,他逐渐成长为一名卓越的军事指挥官,为新中国成立做出了不可磨灭的贡献。他的军事才能和领导力在解放战争中得到了充分展现,为国家的统一和人民的解放事业建立了不朽功勋。

黄永胜的军事生涯中,罗荣桓扮演了启蒙导师的角色,而林彪则是他晋升的关键推手。

早在红军时期,黄永胜就跟着林彪干,表现相当出色。新中国成立后,他还是跟着林彪,继续在重要岗位上发挥作用。林彪对黄永胜非常器重,经常把关键任务交给他处理。

1950年,朝鲜半岛爆发了战争。

在接下来的一年里,第四野战军内部经历了重大调整。原本所属的四个兵团中,有两个被撤销,另一个被调往别处。同时,这四个兵团的主要领导,包括司令员、政治委员和副司令员,都离开了原先的岗位。

这些经验丰富的资深军官,都是四野的骨干力量,曾经在战场上立下赫赫战功。他们的调动,为黄永胜创造了上升的空间。就在同一年,黄永胜的职位快速提升,从兵团副司令一跃成为中南军区的副司令员。

在那个年代,正军级干部的任命由中央军委直接决定,但各野战军和军区也有推荐权。黄永胜任中南军区副司令员,主要得益于林彪的推荐。

1952年7月,中南军区的主要办公地点迁至广州。

鉴于林彪因健康问题无法继续履行中南军区司令员的职责,中央军委作出人事调整安排。叶剑英被任命为中南军区代理司令员,同时黄永胜出任副司令员并兼任参谋长一职。这一人事变动旨在确保军区工作的正常运转,保障部队管理的有序进行。

1953年7月,叶剑英被调往中央工作。与此同时,黄永胜开始全面负责中南军区的各项事务。

1954年,中南军区高层人事发生调整。黄永胜出任第一副司令员,陈再道担任第二副司令员,同时兼任河南军区司令员。王树声被任命为第三副司令员,并负责湖北军区司令员的职务。这次任命明确了三位将领在中南军区的具体职责和管辖范围。

黄永胜以第一副司令员的身份继续负责中南军区的各项事务,这一经历为他日后出任广州军区司令员提供了重要的履历积累和实践经验。在此期间,他深入参与军区建设与管理,为后续的职务晋升奠定了扎实的基础。通过在中南军区的实际工作,黄永胜逐步积累了丰富的军事指挥和管理经验,这些都为他在广州军区担任要职做好了充分准备。

1954年9月,国家成立了国防委员会。林彪推荐了黄永胜,他因此被任命为该委员会的成员。

在担任国防委员会委员的高级将领中,多数人要么在军中享有崇高声望,要么具备卓越的军事才能。相比之下,黄永胜的年龄和资历在这批人中相对较低。

新中国成立以来,黄永胜始终在关键岗位上任职。他在军界担任的都是具有实际决策权的要职,这既得益于他本人的出色才干,也离不开林彪的鼎力支持。黄永胜凭借自身实力和上级信任,在军队系统中长期担任重要领导角色,成为建国初期军事领域的重要人物。

1955年,我国军队正式推行军衔制度,黄永胜在这一年被评为上将。

1955年,中南军区更名为广州军区,黄永胜被任命为该军区的司令员。

1956年,中国共产党第八次全国代表大会在北京举行,黄永胜在这次会议上被选为中央委员会候补委员。

黄永胜当时46岁,正值壮年,在众多高级将领中显得尤为突出。作为中央委员和候补委员中的年轻一员,他的年龄优势明显。此外,他还掌握着重要的军事权力,展现出强大的影响力。在南方几个省份,许多党、政、军干部都曾是他的下属,这进一步巩固了他的地位。那时的黄永胜,可谓风头正劲。

1968年,黄永胜担任了总参谋长的职务。

黄永胜、吴法宪、李作鹏和邱会作这四人,因为与林彪关系密切,被外界称作“四大金刚”。他们当时在政治舞台上扮演了重要角色,影响力不容小觑。这四个人物在林彪的圈子里地位显赫,成为其核心团队成员。他们的名字常常与林彪一起被提及,形成了特定的历史符号。这种称呼反映了他们在当时政治环境中的特殊地位和作用。这四人作为林彪的得力助手,在特定历史时期发挥了关键作用。

在这四人当中,黄永胜位列首位,他逐渐走上了歧途。

【沉寂晚年】

1971年9月13日,林彪因飞机失事丧生。随后,黄永胜和李作鹏等人相继被捕。

1981年1月,黄永胜因触犯法律,被法院判决需在监狱中服刑18年。

晚年,黄永胜因健康原因被批准保外就医,最终在青岛度过了余生。考虑到他在战争时期的卓越功绩,政府确保了他的生活条件。

黄永胜的人生经历充满了戏剧性。他出身贫寒,从一个普通农民逐步成长为军队中的高级将领,最终获得了开国上将的显赫地位。然而,命运弄人,他后来因政治原因被逮捕,从巅峰跌落至谷底。他的一生既有辉煌的成就,也有无法抹去的污点,这种大起大落的经历让人感慨万千。

黄永胜晚年时,总爱回忆自己革命年代的经历。对他来说,那段时间是他人生中最耀眼、最值得骄傲的时期。

黄永胜曾与儿子黄春光进行深入交流,回顾了当年征战沙场的峥嵘岁月。

黄春光有一次问他父亲黄永胜:“你觉得在共产党里,谁打仗最厉害?”黄永胜毫不犹豫地回答:“那肯定是毛主席。”

黄春光接着提问:“在十大元帅中,谁最擅长指挥作战?”黄永胜答道:“论军事才能,林彪在元帅中最为突出。”

黄春光接着问:"你觉得哪位领导最让你佩服?"黄永胜想了想说:"除了毛主席,我最敬佩罗荣桓元帅。还有陶铸同志,我们在广东共事时合作得很愉快,我对他非常敬重。"

1982年寒冬,黄永胜被查出患有肝癌,随即被火速送往医院救治,他的生命开始进入最后的阶段。

在生命最后的时刻,黄永胜的身体已经极度衰弱,说话都十分困难。他艰难地吐出几个字:"军装...军装...",话音刚落,两行泪水便从他眼中滑落。

1983年4月26日傍晚6点17分,黄永胜因病离世,享年73岁。

人在旅途

真正会打仗的还是粟裕和刘伯承,徐向前。牺牲少,战果丰,将指挥艺术和智慧发挥得淋漓尽致。西路军的失败主要是陈昌浩没有听徐向前的建议,所以陈昌浩后面就淡出视野。林彪打仗靠稳,一般是优势兵力去打。彭德怀指挥靠死拼,一般伤亡大。单从军事指挥角度看刘伯承,粟裕,徐向前在指挥艺术,灵活性,智慧上还是约胜一筹

用户53xxx54

林帅战术家,朱彭二位老总战略家。

用户10xxx18

不全面,林元帅后面一直有毛大帅、朱元帅帮助,直接指导,栗大将,刘元帅、贺元帅却是独挡一面的指挥员。

用户10xxx21 回复 04-20 20:21

你纯是胡扯蛋的自以为是

李凤

我不信,胡说八道

苹果

彭大将军第一

只想拥有你

辽沈战役不是毛主席坚决主张先打锦州,按照林彪的打法胜负未知啊

剑过无声 回复 04-22 15:19

按林彪打,稳胜,胜果小。按毛主席打,险胜,胜果大。

叶舞春风 回复 剑过无声 04-22 19:57

打锦州是全局战略目标,拿不下影响全局。放弃打锦州不是战果小的问题。

用户10xxx62

刘帅评价我军最会打仗的是徐向前和粟裕。毛主席硅胶来访的蒙哥马利元帅时说:我有个最会打仗的战友叫粟裕,淮海战役就是他指挥的。论战术林彪可以说最好,但战略真不如粟裕。