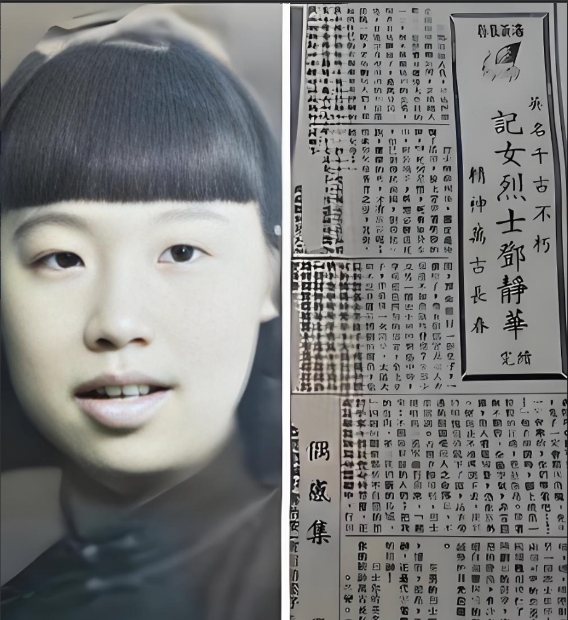

1943年,邓静华炸掉了日军总部,出城逃跑时,被日军发现。为躲避日军追击,她决定过桥,谁知她一上桥,桥却塌了!

当时,无锡城被日军占领。街道上,日本兵荷枪实弹地巡逻;夜幕降临时,枪声时不时就会响起。百姓们活得小心翼翼,白天不敢随意聊天,晚上常被突然的枪声惊醒。

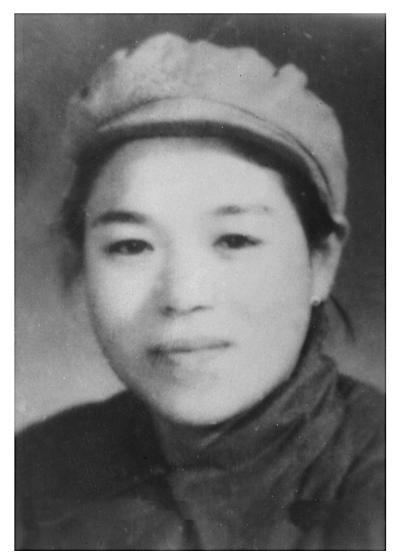

就在这样压抑的环境下,一个18岁姑娘站了出来,炸毁日伪特务总部。

这个姑娘,叫邓静华。

要了解邓静华如何完成这壮举,还得从1943年3月4日那个不寻常的深夜说起。

那时的无锡,国泰饭店一扇窗户后,邓静华穿着黑旗袍,死死盯着两百米外的青砖小楼——那就是日伪特务总部。

楼里,几盏灯发出昏暗的光。伪军抱着枪,时不时在楼前来回走动。

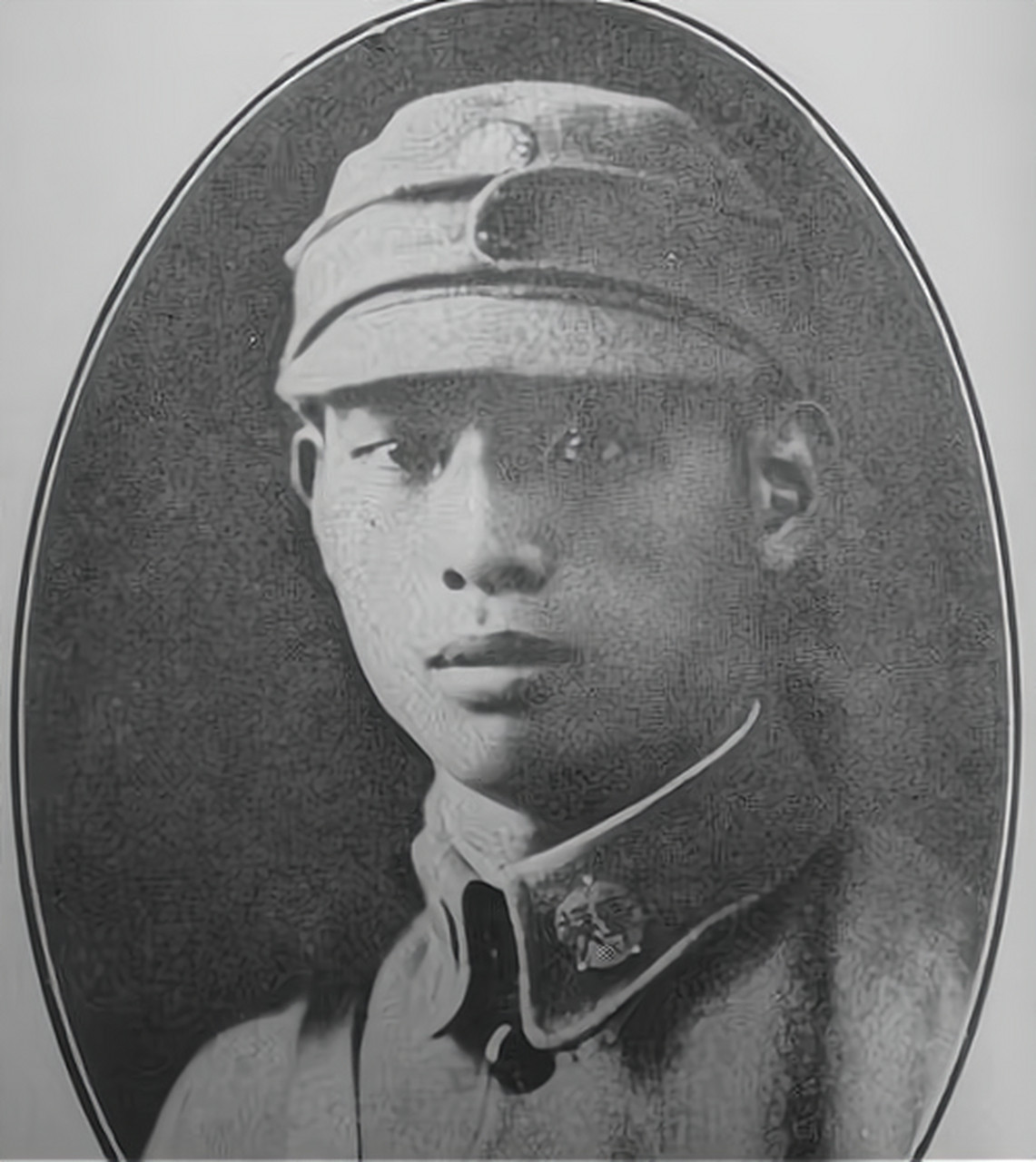

丈夫沈宇瑞压低声音提醒:“时间到了。”

邓静华迅速转身,从腰间掏出勃朗宁手枪,熟练地拉开枪膛,仔细检查子弹。

行动前,她安慰大家:“按计划行动,告诉兄弟们别紧张。”说这话的时候,她就把这次任务,当成一件普通小事,来看待。

邓静华这份临危不惧的勇气,并非一朝一夕形成,而是源于她过往的经历。

1925年,她出生在无锡一个富裕家庭。父亲虽是商人,却思想开明,常常给她讲岳飞抗金、文天祥宁死不屈的故事。每次听故事,小邓静华都会攥紧拳头,立志长大后一定要当英雄。

1937年,日军侵占无锡。

12岁的邓静华目睹了太多暴行。日本兵烧杀抢掠,无恶不作,甚至对孕妇都下得去毒手。有一次,她看到日本兵把孕妇踹倒在地,愤怒地想冲上去,却被母亲死死拉住。

母亲含着泪告诉她:“现在不是冲动的时候,好好读书,将来才能真正救国。”

带着这样的信念,邓静华一天天长大,终于等来了为国家出力的机会。1941年,16岁的邓静华中学毕业。

当时的无锡,已经被日军统治了4年。膏药旗挂满了街道,学校里还强制学生学日语。父亲想送她去上海避难读书,她却瞒着家人,跑到军统无锡站报名。

报名时,邓静华解释加入军统的原因时,说道:“我要杀鬼子!”

起初,军统的人觉得她年纪小,不太靠谱。但邓静华很快用实际行动证明了自己。她凭借机灵劲儿,暗杀了无锡头号汉奸王颉祥;又把炸药藏在菜篮里,成功炸掉了伪县政府。

这些事迹传到军统局,连戴笠都专门发电报表扬,还破格提拔她为行动组长。

1943年初,无锡的日伪特务越发嚣张。

他们四处抓捕抗日志士,不少人都被折磨致死。戴笠下了死命令:“必须端掉特务总部!”

邓静华领命后,带着人在特务总部周围侦查了半个月。她发现每天早上,都有送菜的从后门进厨房。又通过策反的伪军得知,3月4日晚,伪站长要去苏州给汉奸祝寿,总部只剩少数人值班。

“机会来了!”邓静华连夜召集队员制定计划。

她和沈宇瑞带队正面强攻,策反的伪军在内部接应,蒋慈翼、李刚等人负责炸弹药库。

行动当晚,12名队员扮成送菜工人,推着装满青菜萝卜的木车来到特务总部后门。看门伪军正要检查,就被买通的厨房杂役支开了。

侧门一打开,邓静华带头冲了进去。

“别动!”邓静华枪口抵住一个伪军太阳穴。伪军刚要出声,沈宇瑞手起刀落,解决了他。

突击队冲到一楼大厅时,变故陡生。

二楼窗口突然伸出日军的机枪。邓静华反应迅速,立刻卧倒,举枪反击,一枪就击中了一个日军的额头。

“快去炸弹药库!”她大喊着,同时掩护队员向地下室冲去。

“轰隆!”一声巨响,整栋楼剧烈摇晃起来。

火光中,邓静华带人冲出总部,跳上接应的汽车。可车子刚开出两条街,就听到身后传来摩托车的轰鸣声。

“鬼子追来了!”司机猛踩油门,车子拐进乡间小路。

不巧前两天下过雨,道路泥泞不堪,车子越开越慢。日军的子弹不断擦着车身飞过。

邓静华果断下令:“弃车!”

众人跳下汽车,躲进玉米地。但日军也下了车,端着枪开始搜索。

边打边撤中,一条大河拦住了去路。河上只有一座破旧的木桥。

“快过桥!”邓静华率先冲了上去。

然而,刚跑到桥中间,“咔嚓”一声,腐朽的木板突然断裂,她坠入河中。

见状,沈宇瑞毫不犹豫地跟着跳进河里,想去营救她。

这时,日军追到桥头,朝着河面疯狂扫射。两人不幸中弹。

被捕后,日军对他们施以酷刑。烙铁烫、钢鞭抽、竹签钉指甲……各种折磨手段用尽。

伪站长章涛逼问:“你的同党在哪?”

邓静华朝章涛吐了一口血沫:“狗汉奸,有本事杀了我!”

1943年7月16日清晨,无锡城阴云密布。

邓静华和沈宇瑞被押往刑场。他们浑身是伤,衣服上满是血渍,但依然昂首挺胸。

一路上,两人高唱《义勇军进行曲》:“起来!不愿做奴隶的人们……”围观的百姓纷纷落泪。

随着枪响,这对年轻的抗日英雄,永远定格在了18岁和22岁。

日军把邓静华的头颅挂在苏州城门示众,想以此震慑抗日力量。但他们没想到,正是这样的英雄,让更多中国人燃起了反抗的斗志。

泰山

前人植树,后人乘凉。致敬英烈!

大牙缝

致敬英烈!