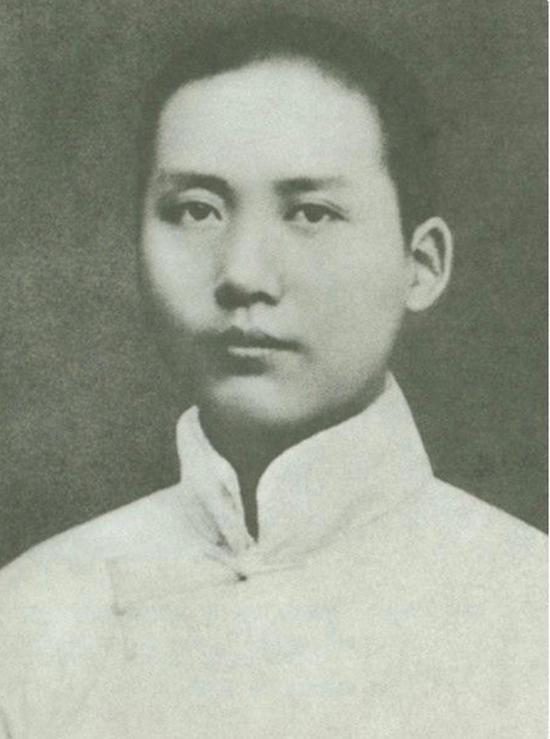

1945年,抗日战争即将胜利时,胡适给毛主席发电:希望您放弃武力 “八月的延安,风里全是硝烟味,可您真打算一枪不放就走向南京?”1945年8月9日,董必武在窑洞里低声问毛泽东。灯芯劈啪,时钟滴答,外面传来日机溃逃的消息。四天后,一封跨越太平洋的密电,从芝加哥经重庆转到延安,落款“胡适之”,核心意思就一句:请中共领导人把枪放下,做中国的“第二大政党”。 倘若只读这封电文,很多人会误以为胡适与中共素无交集。事实恰恰相反。二十六年前,北大红楼旁的小图书馆里,月薪八块的湖南青年毛泽东正翻阅《尝试集》,抬头时,胡适迈着略显外八字的步子走进来,随意一句“年轻人,多读点问题研究”,点燃了毛泽东对“问题主义”的兴趣。那年春末,他们第一次长谈,长到北平的天色由灰到白。胡适评价毛泽东:“眼神里有股不服气的劲儿。” 随后几年,两人书信往来不断:讨论湖南新式学校的办法,也聊白话文与马克思主义能否并行不悖。毛泽东后来回忆,胡适的启蒙让他懂得“先提问题,再找主义”。不过,随着工运升温,毛泽东站在工棚屋顶演讲,胡适却忙着为杜威翻译实验主义笔记,两条道路分叉得越来越远。 抗战爆发后,胡适全身心投入国际游说。他在美国国会听证会上大声疾呼:“援华即是自保!”而毛泽东则在陕北窑洞里反复琢磨《论持久战》。同样忧国,两人却呈现出截然不同的救国处方。 1945年春,美军夺下硫磺岛。世界格局已显疲态。胡适在芝加哥大学做《中国文化的蜕变》系列讲座。课后常有学生问:“抗战一结束,中国会不会马上内战?”胡适总是举杰弗逊例子,强调政党竞争的合法路径。越讲,他越觉得应给中共一个“温和而坦率”的建议,于是那封著名的电报便在8月7日深夜由芝加哥拍出。 电报文字不长,但胡适列了三条理由:一是世界大势向民主,武装夺权恐遭国际孤立;二是中共已具“第二大党”规模,完全可以依靠选票壮大;三是美国愿意斡旋,只要中共示好,华盛顿乐于承认其合法地位。短短百余字,句句皆西方式逻辑。 延安收到电报时,正值苏军出兵东北,战场形势翻天覆地。毛泽东阅后,沉吟良久,对董必武笑说一句:“胡先生又来‘多研究问题,少动枪杆’了。”随后,他提笔写下给傅斯年的回电,话不多:“和平诚可贵,民族独立价更高。枪杆子里出的是政权,不是争执。” 有人以为两人至此断交,实情并非如此。抗战结束后,中共派往重庆的代表团带着毛泽东亲笔“顺祝胡先生身体康健”的字条。胡适看后回赠一本新印的《容忍与自由》,扉页写了六字:“求同存异共治”。那本书今天仍在国家博物馆馆藏。 进入内战,胡适对局势的判断屡屡落空,但他始终认为“革命成本太高”。1948年冬,北平围城消息传到美国,胡适在日记里写道:“润之终究选择自己道路,我也只能祝他好运。”没有怨怼,倒像两位棋友,各自布子,棋盘却是江山。 1949年5月,南京政府败退台湾。胡适登船前最后一次公开谈话说:“若中共胜了,希望他们别把我忘了,我曾是鼓励他们读书的人。”这句自嘲在当时并未被大陆媒体报道,但毛泽东后来得知后对身边人讲:“白话文改革功劳归胡适,这个不能抹。” 时间拉到1954年。毛泽东在定稿《关于红楼梦研究问题的信》时,专门批注:“胡适考证细,有用。”同年秋,他在与柳亚子闲谈时又说:“就事论事,不因政治立场毁人所有。”一句话,既是评胡适,也似自勉。 1957年,胡适远在台北批评《蝶恋花·答李淑一》“无一句通”,岛内报纸大肆渲染。北京听到风声,有人提议公开回击。毛泽东挥手:“算了,这点口水不值钱。”话题就此结束。 1962年2月24日,胡适心脏病逝世。讣告传来时,中南海灯火阑珊。毛泽东默念了一会儿,突然问秘书:“北大那份校歌,胡适写的歌词还在吧?要好好保存,年轻学生得知道这段历史。”简单一句交代,既不是赞颂,也绝无嘲讽,却让旁人瞬间明白:那些纷争与分歧,最终都会归入学术与文化的长河,而非个人恩怨。 回到那封电报。有人笑胡适不懂中国实际,也有人批毛泽东“不肯放下武器”。但如果把电文与回电并置,会发现双方都没错:胡适看见了“文明演进”的普世路径,毛泽东洞察了“山河破碎”的当时条件。1945年的中国,没有足够平坦的舞台容纳两种治理实验,于是两条路线彼此交错,各自延伸。 今天再读电文里那句“万不可以小不忍而自致毁灭”,不由想起胡适早年的那句劝告——“大胆假设,小心求证”。在他看来,放下武力是“小心求证”后的必然结论;而在延安看来,国土尚未统一,枪杆就必须紧握。“问题”与“主义”的对立,由此写进了20世纪中国竞争最为激烈的篇章,亦让两位曾经相惜的知识分子走向不同终点。