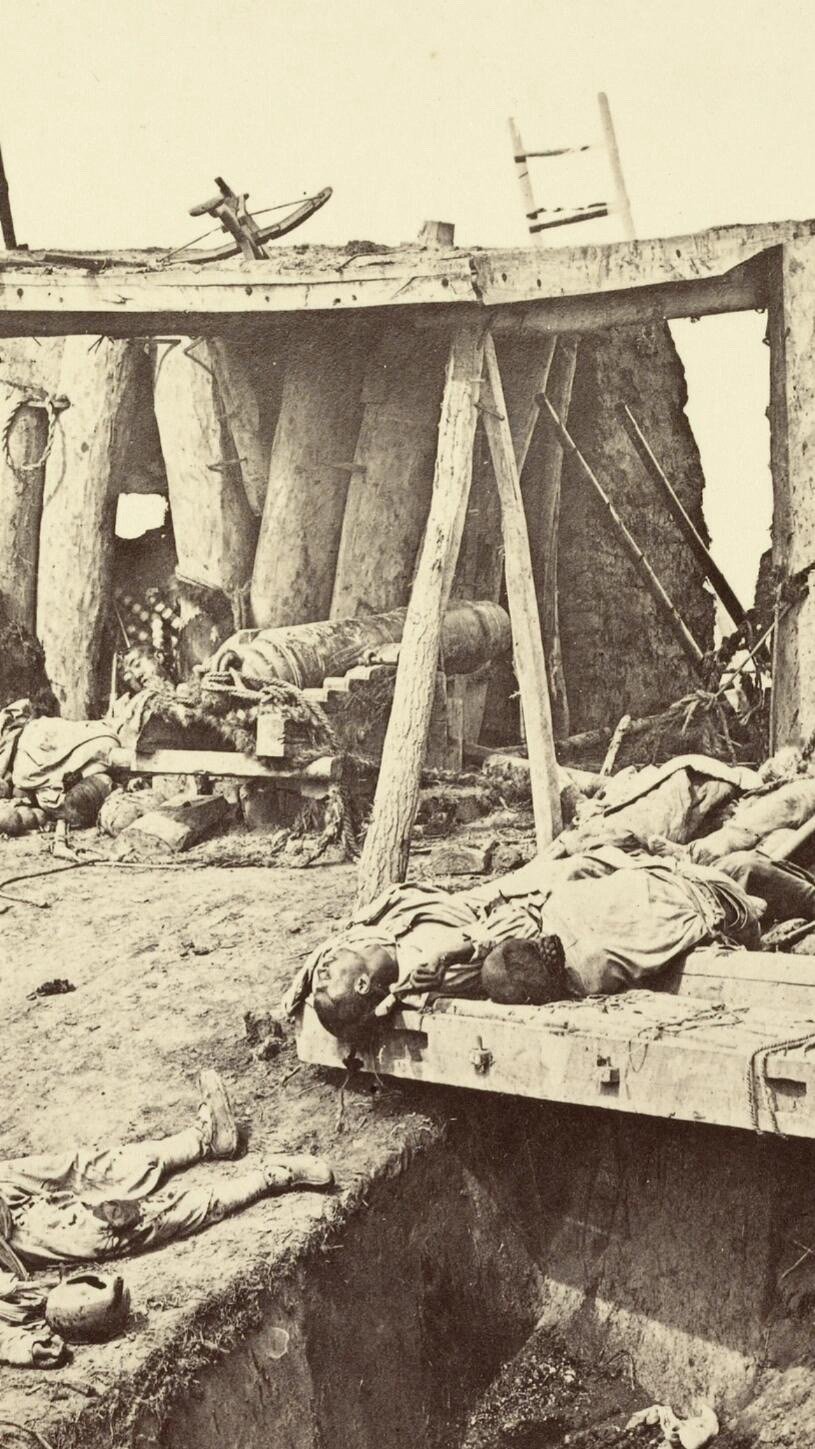

1996年,中德两国对秦始皇陵做核磁扫描,结果却发现了从未披露过的秘密,就连考古专家都震惊不已...... (麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!) 秦始皇嬴政,这位凭一己之力终结数百年战乱、将四分五裂的天下熔铸为一的帝王,生前功业已是前无古人。 而他死后,那座静卧于骊山脚下的皇陵,则成了一个更庞大的谜团,它不只是一位帝王的安眠之所,更是一座传说中的地下城池,其宏伟与奢华的想象,早已超越了陵墓本身。 嬴政的雄心,远不止于统一天下,他对永生的渴望几乎到了痴狂的地步,也正因如此,他生前便调动举国之力,为自己修建这座“永恒的居所”。 谁知天不遂人愿,地宫尚未完工,这位千古一帝便猝然长逝,陵墓的收尾工程,最终由他的继任者秦二世胡亥草草完成。 有关这座地下王国的样貌,历代文献多有描绘,却也总是语焉不详,其中,司马迁在《史记》里写下的“以水银为百川江河大海”,最是引人遐想。 相传项羽入关中,就曾大规模挖掘秦朝皇陵,其中是否包括始皇陵,说法不一,后来的赤眉军、后赵石虎、黄巢等人,也都被冠以“盗掘秦陵”的名号,不过,这些记载大多细节匮乏,甚至相互矛盾。 直到1974年,陕西临潼的几个村民为抗旱打井,才偶然揭开了惊人真相的一角,他们挖出的不是水,而是大量真人大小的陶俑碎片。 起初,这些碎片还被误认为是普通的瓦罐,并未引起重视,可随着考古专家赵康民等人赶赴现场,一场抢救性发掘就此展开,越来越多的陶俑、战马、战车重见天日,其工艺之精湛、规模之宏大,震惊了世界。 兵马俑的出现,仿佛一记重锤,砸醒了所有人的想象,它用无可辩驳的实物证明,史书中关于秦始皇陵的记载或许并非夸大其词,这支沉默的地下军团,仅仅是陵园的陪葬坑之一,就已经如此震撼。 尽管兵马俑的发现振奋人心,但考古界对主陵墓的挖掘却始终保持着极度的克制毕竟,历史的教训太过惨痛。 许多帝王陵墓在开启的瞬间,墓中脆弱的文物就因环境剧变而迅速氧化损毁,因此,即便公众的好奇心早已沸腾,专家们也只能选择“非主动性发掘”的原则,一步一个脚印,宁慢毋错。 1996年,中德两国的专家合作,首次利用核磁扫描技术对秦始皇陵进行了一次“CT扫描”,这次高科技的介入,果然没有让人失望。 扫描结果显示,地宫封土中的汞含量存在着惊人的异常,比普通土壤高出近280倍,且分布呈现出江河湖海的轮廓。 这一发现,几乎是原封不动地印证了《史记》的记载,这奔流不息的剧毒水银,既是帝王陵寝中江河的象征,也是一道最致命的防线,足以让盗墓者望而却步。 同时,它还能有效隔绝空气,为尸身和陪葬品提供绝佳的防腐环境,这手防盗加防腐的组合拳,确实高明。 进一步看,扫描还大致勾勒出了地宫的内部结构:一个形似倒金字塔的庞大空间,自上而下分为九层,恰好暗合了秦始皇“九五之尊”的身份。 位于最底层的墓室,面积相当于五个标准足球场,更让人意外的是,后续的考古勘探还在陵墓范围内发现了大量的铜币与银币,这似乎暗示着,传说中的“地下国库”并非空穴来风。 与此同时,在陵区的一处陪葬坑中,考古学家还发现了大量用石头精心打磨而成的铠甲与头盔,这些并非实战装备,而是专门陪葬的“明器”,其甲片用小孔巧妙连接,工艺水准极高,充分展现了秦代工匠的非凡技艺。 即使有现代科技的加持,秦始皇陵的全貌依然深藏于厚土之下,在满足求知欲和保护珍贵遗产之间,考古工作者始终在寻找那个微妙的平衡点。 未来,随着岩土钻探、物探成像等更无损、更精准的技术投入使用,这座沉睡了2200多年的地下帝国,或许终将一点点揭开它最后的面纱。