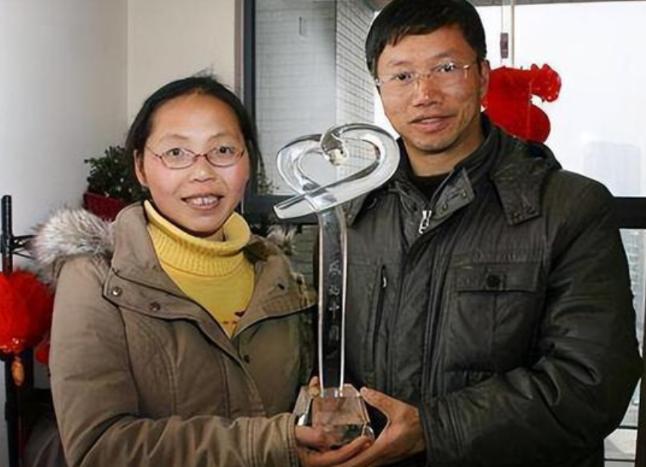

2001年,一老师去康定支教,他在上面喊得嗓子都哑了,孩子们却在下面交头接耳,气得他跪地大哭:“我求求你们了,你们能好好学习吗?”而就是这一跪,竟改变了孩子们的一生。 康定塔公的草原上,三十三岁的胡忠攥着两箱方便面,从摇摇晃晃的大巴车上跳下来时,脚底冻得发麻。 他把最后一张百元钞票塞给司机,抬头望向远处的西康福利学校,灰扑扑的围墙杵在海拔3800米的荒原上,简直就像一座孤零零的碉堡。 这样的环境对所有人的支教老师来说,简直就是“下马威:。 四个月前,这位重庆重点中学的化学教师还过着令人艳羡的日子。 单位分的房子窗明几净,音乐学院毕业的妻子谢晓君抱着襁褓中的女儿哼着摇篮曲。 国庆假期那场改变命运的甘孜之旅,让安稳生活彻底翻了篇。 废弃牧区小学的景象灼痛了他的眼睛,牦牛啃烂的窗框豁着口子,裂成三瓣的黑板斜挂在墙上。 领头放牛娃的话扎在心口:“老师跑光了。” 然而,当他来到这里在讲台上第一堂课就给了他当头一棒。 木板房教室像炸开的蜂巢,裹着破羊皮袄的孩子满屋乱窜。 他扯着嗓子喊“拿出课本”,班级里却全是嬉闹声。 第三天上课时,后排三个男孩为抢半块橡皮扭打起来,牦牛油灯被撞翻在地。 胡忠看着满地狼藉,突然“扑通”跪倒在起毛刺的木讲台上,膝盖骨砸出沉闷的响声。 “我求求你们了!” 他喉咙里滚出带着哭腔的嘶吼,“我撇下三个月的闺女跑来这苦寒地界,就指望你们能认全课本上的字啊!” 闹腾声戛然而止。 十一岁的扎西后来在作文里写,胡老师的眼泪砸在地上的声音,比阿爸抽我的皮鞭还叫人哆嗦。 不久,课堂上的八十多个孤儿和特困生腰杆挺直了,但胡忠知道事情没这么简单。 高原反应让他整夜头疼欲裂,批改作业时不得不嚼着红景天提神。 更棘手的是语言关。 他讲的分数计算,在孩子耳朵里成了天书。 夜里他钻进学生宿舍,盘腿坐在牛粪炉旁,捧着皱巴巴的藏语课本拜学生为师。 冻僵的手指捏着萝卜干当教具,切半是二分之一,再切就是四分之一。 窗台上常年晾着的萝卜条日渐干瘪,孩子们眼里的茫然却慢慢消融。 2003年的冬天,妻子谢晓君牵着七岁的女儿出现在校门口,肩上的编织袋还凝着冰碴。 音乐学院毕业的她成了全能教师,清晨教汉语拼音,下午讲分数运算,傍晚又要弹着走调的手风琴领唱。 夜里给八十多个孩子缝补磨破的衣襟时,女儿蜷在角落的草垫上睡着了。 某夜暴风雪掀翻屋顶,她把女儿的棉被裹在发烧的学生身上,自己抱着孩子烤了整宿的牛粪火。 可是除去教育上的,生活中存粮见底的日子最是难熬。 有回全校只剩三袋糌粑,胡忠骑马冒雪去三十里外借粮,回来时冻得牙齿打颤,怀里却紧紧护着半口袋青稞。 牧民们把风干的牛肉塞进他门缝,罐底总压着卷了边的十元钱。 追出去还钱时,家长挥着鞭子赶牦牛跑得飞快:“给娃娃买铅笔!” 2005年夏天,一封西南民族大学的录取通知书在草原上炸出惊雷。 叫卓玛的姑娘是福利学校飞出的第一只金凤凰,牧民们骑马从百里外涌来,都为了看看这一个大学生的录取通知书究竟长什么样子? 此后,喜讯如同解冻的溪流。 2008年六个孩子考上中专,2010年县高中录取名单刷出道道红杠。 当年在课堂上打架的捣蛋鬼多吉,如今穿着白大褂在州医院给牧民看病,出诊回来总要给老师捎条风干羊腿。 2011年的寒冬,感动中国摄制组在坍塌的校舍墙角找到胡忠。 四十三岁的男人佝偻着腰捡石块,关节粗大的手裂满血口子,看着竟像五十多岁。 颁奖词称他们为“高原并蒂莲”,谢晓君却低头对女儿嘀咕:“咱俩就是两根老萝卜,在这冻土里扎住根了。” 如今的三层教学楼装着暖气片,塑胶跑道代替了尘土飞扬的操场。 胡忠上课再不用跪讲台,但当年那声膝盖撞击木板的闷响,始终回荡在考进省城教师的扎西心里,回荡在当上乡干部的多吉送来的喜糖里。 这些散落在草原各处的学生悄悄合计,等胡老师退休那天,要给他补办一场草原上最隆重的婚礼。 因为,二十年前那个扔下铁饭碗的化学老师,和抱着手风琴闯进暴风雪的音乐教师,是时候该披上哈达接受祝福了。 冻土之下,总有根系在生长。 那惊天一跪砸出的不是教师的尊严,而是一道裂开冰封的春雷。 当初跪着求学的孩子,如今挺直脊梁站在了更高的地方。 主要信源:(2012年《感动中国》代表人物——胡忠,谢晓君)