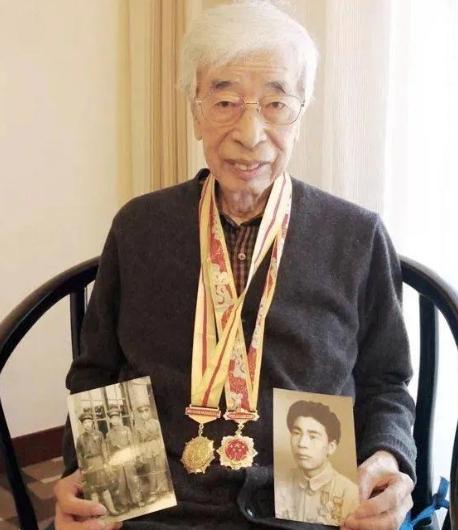

1948年,日本人砂原惠改名换姓化名张荣清,并谎报中国国籍,加入解放军,在辽沈战役中屡次立功,参加抗美援朝,但不久之后他的身份暴露了。 1933年,砂原惠降生在一个武士家族中。 五岁时他随父踏上满洲土地,而他不知命运已悄然转向。 砂原惠的“中国化”,始于1945年那个绝望的冬天。 日本战败前夕,父亲病逝,留下孤儿寡母。 12岁的砂原惠和母亲、妹妹瞬间沦为“敌国遗民”,流落到辽宁北镇县的偏僻乡村。 然而,等待他们的并非仇恨与驱逐。 淳朴的中国村民,看他们孤儿寡母可怜,默默伸出了援手。 他干活勤快,从放猪娃升到放牛倌,每年挣九斗六升高粱。 村民们教他说中国话,一位老人告诉他:“想在这片土地活明白,至少得认两千个汉字!” 砂原惠偷偷把地主家分的瓜果送给村里孩子,央求他们帮忙看牛,自己则溜到村小学窗外,踮着脚尖偷听先生讲课。 两年寒暑,风雨无阻。 他不仅说得一口地道辽西方言,连走路姿态、待人接物都与当地青年无异。 黑土地用它的宽厚与温暖,重塑了他的灵魂。 他吃百家饭,穿百家衣,心也渐渐融入了这片土地的血脉。 1948年,革命的春风吹进北镇。 共产党工作队进村土改,砂原惠一家因赤贫被划为“雇农”,分到了梦寐以求的土地和农具。 这份实实在在的“翻身”体验,与他记忆中日军强征粮食、欺压百姓的暴行形成天壤之别。 他亲眼看见解放军战士帮村民挑水劈柴,秋毫无犯。 这才是值得追随的力量! 他瞒着母亲,虚报年龄,在征兵登记表上化名“张荣清”,籍贯填“辽宁北镇”,在“国籍”一栏,他无比郑重地写下“中国”二字。 从此,日本少年砂原惠“消失”了,取而代之的是解放军战士张荣清。 入伍后,张荣清被编入东北野战军170师侦察连。 他机敏、勇敢,又因一口纯正东北话和“半大小子”的年纪不易引人怀疑,屡次被委以重任。 辽沈战役攻打北平时,他挎着竹篮,扮成卖糖葫芦的小贩混进城内。 国民党哨兵盘问,他用辽西土话对答如流,在城里的三天,把火力点、碉堡位置精准标注在烟盒纸上,为攻城部队提供了关键情报。 平津战役中,他冲锋陷阵,两次荣立战功。 在四野部队里,战友们都喜欢这个勇敢机灵的“辽宁小伙”张荣清,但无人知晓他深藏的秘密。 1950年,朝鲜战争爆发。 部队紧急动员,张荣清热血沸腾,坚决要求入朝参战。 然而,当时有明确规定,日籍人员不得入朝,以免引发国际纠纷。 张荣清毫不犹豫,再次在志愿军登记表上坚定地写下“中国籍”。 他怀揣着染血的入党申请书,口袋里装着分地时乡亲送的一小包家乡黑土,随三十八军雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江。 在惨烈的汉江阻击战,他所在班死守阵地三天三夜,打退敌人多次冲锋。 当增援部队赶到时,阵地上仅剩三人幸存。 张荣清身负重伤,怀里仍捂着那份入党申请书。 他早已将生死置之度外,决心用生命捍卫他心中的祖国中国。 命运的转折发生在1953年。 张荣清的母亲在辽宁老家病重,当地政府派人慰问。 昏迷中的老太太突然用日语喃喃呼唤“回家”。 这个细节引起了组织的警觉。 深入调查后,一个令人震惊的事实浮出水面。 战斗英雄“张荣清”,竟是日本福冈出生的砂原惠! 部队政委心情沉重地找他谈话。张荣清挺直脊梁,说出了那句震撼人心的话。 “报告政委!我血管里流的是日本血,心里装的是中国魂!” 然而,国际法规和战场纪律是铁律。 他日籍身份暴露,已无法继续留在朝鲜战场。 怀着巨大的失落与不舍,他被调往牡丹江东北老航校工作。 在老航校,砂原惠发现航校里有不少日籍技术人员享受着特殊待遇。 联想到朝鲜前线战友们在冰天雪地里啃炒面、咽雪水的艰苦,他愤怒地拍桌质问:“凭什么给鬼子吃细粮?!” 直到领导耐心解释,这些人是受邀帮助新中国建设航空事业的专家,是“朋友”而非“敌人”,他才红着脸坐下,开始理解国际合作的复杂性。 1955年3月,在中日有关协议下,砂原惠登上了遣返日本的轮船。 临行前,他将用鲜血换来的军功章,深深埋在了航校一片白桦林下。 这枚军功章,是他对“第二故乡”最深沉的告别。 回到日本后,砂原惠从未忘记中国。 他重拾日语,却始终心系那片遥远的黑土地。 他积极投身中日友好事业,后半生往返中日超过三百次。 2010年,他成功组织“日籍解放军老战士代表团”访华,称此行是“回国”。 2021年6月,88岁的砂原惠生命走到尽头。 弥留之际,他留下遗言:将骨灰分成两份,“一半撒在富士山,另一半,送回辽宁北镇县,那是我学会做中国人的地方。” 肉身归于血脉之源,灵魂永系心灵故土。 真正的归属,并非血脉或国籍的简单标签,而是那片你为之奋斗、为之牺牲,并深深爱着的土地所赋予的灵魂印记。 主要信源:(人民中国杂志社——血与心—日籍解放军战士原惠的传奇人生)

评论列表