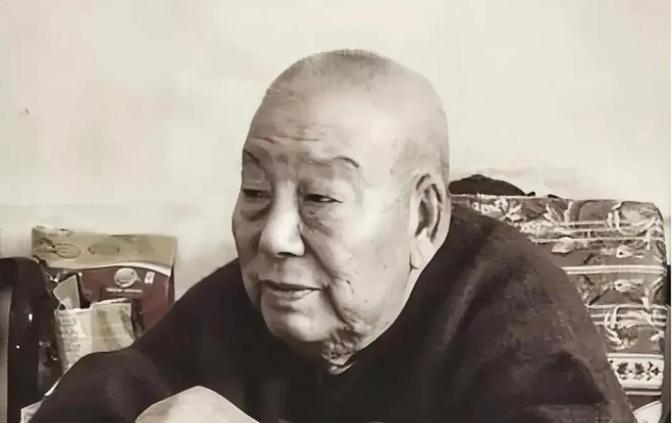

1951年,10万志愿军被美军包饺子,一向淡定自若的彭老总心急如焚连忙向毛主席求助。毛主席苦思3小时,下达8字命令。众将一听都懵了,彭老总却直呼高明。 1951年春,朝鲜战场进入第五次战役,中国人民志愿军推进三八线以南,部队沿山路行军,面对联合国军。美军司令李奇微上任后,用磁性战术,表面后撤吸引志愿军深入,补给线拉长。突然,美军从侧翼反扑,坦克推进,飞机轰炸,志愿军十万部队陷入包围,四周阵地被封锁。特别是志愿军180师在春川西北被敌军割断,伤亡惨重,剩余5600多人突围到三八线北。 整个战役中,志愿军地面参战序列包括多个军,总兵力约145万人,但装备落后,补给困难。联合国军凭借机械化优势,堵塞志愿军缺口,造成志愿军全线撤退约40公里。历史资料显示,这次包围是第五次战役后期关键转折,志愿军付出巨大代价,伤亡10万多人,包括阵亡和被俘。战役从4月22日打到6月10日,中朝军队以20万兵力发起进攻,击溃韩国第五师和第七师,歼敌1.7万,但后期敌军反击猛烈。彭德怀在前线指挥,看到部队弹药短缺,形势严峻,决定上报北京。这反映了战场的残酷现实,志愿军靠人数和意志对抗先进武器。 彭德怀接到前线报告,志愿军被包围,补给见底,他仔细分析地图,评估敌情后,5月21日电告毛泽东,汇报情况并提出调整方案。毛泽东收到电报,召集讨论后,独自思考三个小时,批准了“两面夹击,转守为攻”的命令。这八字方针强调志愿军不能被动防守,要主动出击敌弱点,协调外部援军形成内外合击。 众将领初听命令,有些困惑,因为部队已疲惫,包围中进攻风险大。但彭德怀理解其中意图,解释清楚后,大家认可这能变劣势为优势。历史记载显示,这个命令帮助志愿军在铁原一线稳定战线,避免更大损失。彭德怀立即部署实施,派出侦察摸清敌防线薄弱处。志愿军集结主力,发起攻击,同时援军从外侧配合。 敌军没想到志愿军还有反击力,防线被撕开。整个过程体现领导层快速决策,彭德怀在前线执行,毛泽东在北京把关。战役中,这个命令成为转折,志愿军冲出包围,保存实力。资料证实,第五次战役后,双方在三八线附近僵持,进入谈判阶段。这道命令的智慧在于抓住时机,化守为攻,避免全军覆没。 实施命令后,志愿军在夜间发起猛攻,集中兵力打击敌西南防线薄弱环节。战士们用步枪和炮火回击,逐步打开缺口。援军及时赶到,形成夹击态势,敌军仓促应战,阵地崩裂。志愿军扛起伤员,脱离险地,硝烟中部队重整。历史事实显示,这次突围成功,但代价高昂,志愿军180师损失7644人,包括阵亡负伤和失踪,5000多人被俘,占整个战争志愿军被俘总数三分之一。 联合国军也付出代价,但机械化让他们恢复快。彭德怀协调各部,调整部署,确保主力安全转移。这反映了志愿军韧性,在劣势下逆转。战役结束时,中朝军队将战线稳在三八线附近,联合国军第二次跨过三八线被挡回。整个第五次战役,志愿军目标从进攻转为防守,取得战略僵持。资料强调,这次行动扭转了包围危机,为后续相持奠基。领导层决策和部队执行相结合,体现了集体智慧。战场上,志愿军用实际行动证明,意志能弥补装备差距。 突围后,敌军追击不止,彭德怀命令63军留守铁原阻击。该军官兵分布阵地,小县城成战场。以187师为右翼,防守玉女峰到铁原公路西侧。敌军发起进攻,炮弹爆炸,志愿军用步枪回击。战斗持续13天,从5月27日到6月10日,战士们坚守壕沟,打完弹药用刀搏杀。敌军多次冲锋被击退,美骑一师坦克推进遭反坦克武器阻挡。63军损失过半,但拖住敌锋,确保主力转移到安全区。 部队在山间行进,避开敌火。主力撤离完毕,63军退却,携带阵亡者遗体后撤。历史记载,这场阻击战是第五次战役后期关键,志愿军顽强抗击联合国军4个师,减缓北进速度。伤亡惨重,但扼止进攻,稳定战线。资料显示,铁原阻击成为抗美援朝最惨烈一战,志愿军用血肉筑墙,掩护大部队。联合国军装备先进,却遇上志愿军不要命的抵抗,付出代价。这仗打出志愿军精神,也暴露补给问题。彭德怀事后总结,战役虽有失误,但阻击成功扭转局势。 铁原阻击战结束后,志愿军调整防线,战场转为相持,双方在三八线对峙,谈判间歇作战。1953年7月,停战协定签署,志愿军凯旋,部队列队渡江回国。彭德怀回国,继续担任国防部长,参与军队现代化,审阅报告指挥演习,至1974年11月逝世。毛泽东领导国家,推动工业农业,巡视各地视察项目,至1976年9月逝世。他们的贡献巩固新中国安全,抗美援朝战争保卫边境,震慑敌对势力。