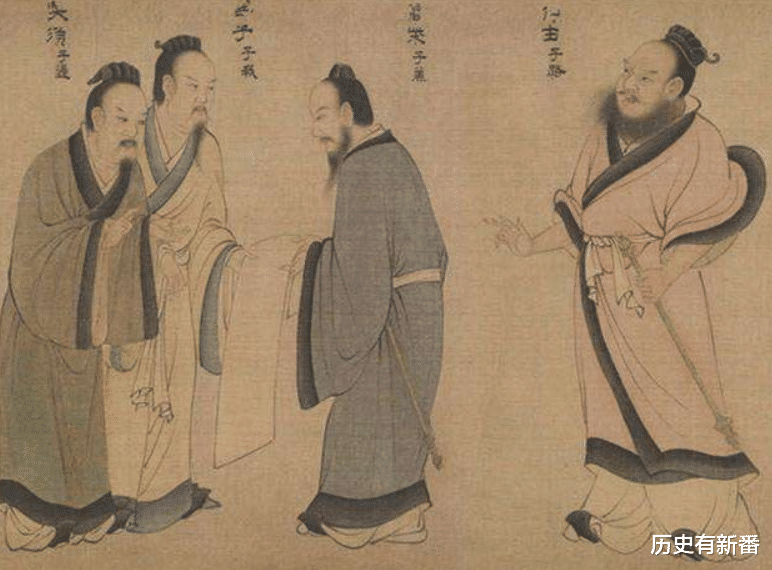

春秋时期,孔子门下弟子三千,但真正精通六艺的仅有七十二人,其中最杰出的十位被称为“孔门十哲”。这些弟子不仅是儒家思想的传承者,更是各有所长的传奇人物。他们的故事跨越千年,至今仍令人津津乐道。

颜回,孔子最钟爱的弟子,十四岁拜师,一生清贫却乐在其中。他住在破巷子里,靠一筐饭一瓢水度日,连孔子都感叹:“颜回的贤德,无人能及!”可惜他英年早逝,孔子悲痛欲绝,甚至说:“这是天要亡我啊!”相比之下,子贡的人生则充满戏剧性。他口才过人,擅长经商,富甲一方,还是外交高手,曾凭三寸不烂之舌挽救鲁国。更难得的是,他始终尊师重道,孔子去世后,他独自守丧六年,成为“儒商鼻祖”。

子路的故事则像一部动作片。他性格刚直,武功高强,常充当孔子的保镖。可惜最终因卷入卫国政变,被乱刀砍死。临死前,他不忘整理帽缨,高喊:“君子死,冠不免!”而白天睡觉的宰予,则成了“反面教材”。孔子骂他“朽木不可雕”,结果这句话火了两千多年。不过宰予并非一无是处,他后来官至齐国大夫,只是因参与叛乱被灭族,连孔子都羞于提起这个学生。

十哲中还有不少“跨界高手”。冉求是理财专家,帮季氏家族管理财政;子夏治学严谨,连史书错误都能揪出;子游虽是个文艺青年,却把武城治理得井井有条,连孔子路过都调侃:“杀鸡焉用牛刀?”这些弟子虽性格迥异,但都深刻影响了儒家文化的发展。

七十二贤中也不乏“隐藏款”人才。澹台灭明因相貌丑陋被孔子轻视,却自立门户,带出三百弟子;公冶长能听懂鸟语,虽蒙冤入狱,最终证明清白;高柴身高不足五尺,却在乱世中机智保命。他们的经历证明:成功不止一种模样。

孔子周游列国十四年,这些弟子始终追随。他们中有人成为政治家,有人成为教育家,还有人成商业巨头。正是这群人将《论语》中的字句化作行动,让儒家思想生根发芽。如今读他们的故事,不仅能感受古代文人的风骨,更能明白:真正的教育,从来不是批量生产“乖学生”,而是让每块“璞玉”绽放独特光芒。