随着8月1日的临近,特朗普及其政府在与其他国家就关税问题进行谈判时,明显加快了步伐。7月22日,特朗普迎来了三份重量级的协议,这为他后续的对外政策提供了充足的底气。就在这些协议签署后的短短几天里,特朗普迅速转向中国,宣布一项令外界震惊的命令:禁止中国继续扩展对外出口。那么,这一系列事件究竟如何发生的呢?

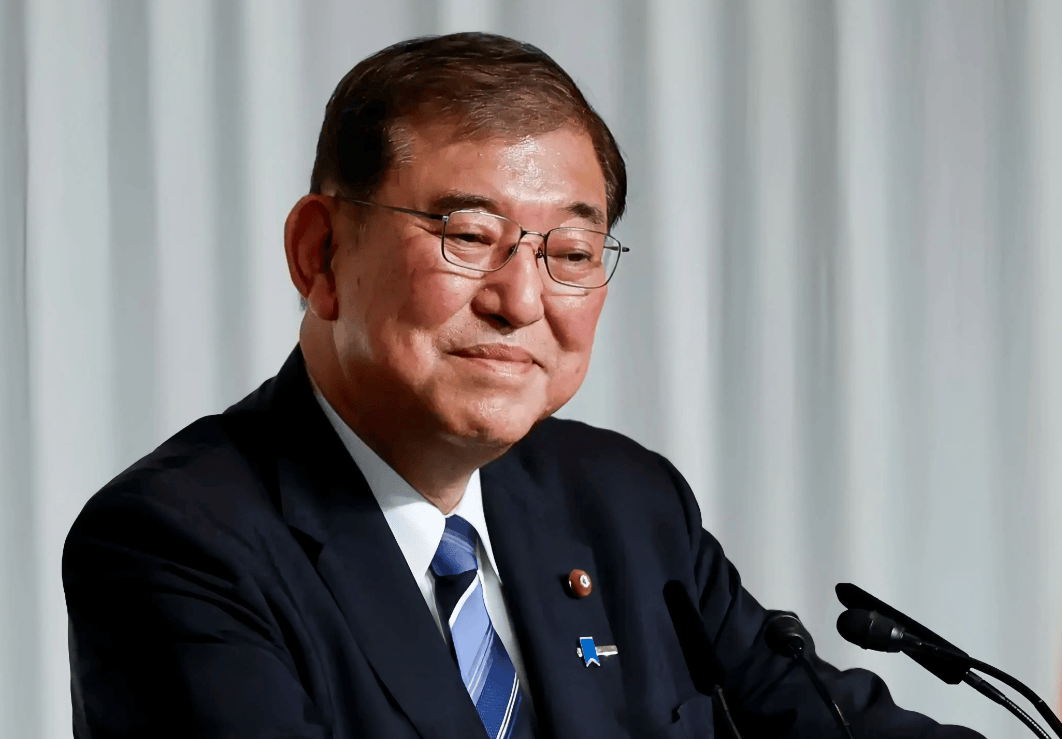

首先,7月22日这一天,特朗普接连收到来自日本、菲律宾和印尼的协议,标志着美国在全球贸易中的主动出击。首先与日本的协议吸引了公众的目光,日本政府承诺向美国投资高达5500亿美元,并将开放一系列包括大米在内的敏感农产品市场。作为交换,美国同意将原定于25%的对日关税下调至15%。特朗普在推特上兴奋地宣称,这一协议将使美国独占90%的投资利润,创造数十万个就业机会。然而,他对日本国内产业可能受到的冲击却几乎没有做出任何解释。简而言之,特朗普描绘了一个美国经济“欣欣向荣”的前景,却忽略了协议可能带来的不平衡影响。

接下来的菲律宾协议内容显得较为简单,但却相当偏向美国。特朗普大加赞扬菲律宾总统马科斯是一个“强硬的谈判者”,但协议的内容却透露出美国占据了绝对优势。菲律宾承诺对美国商品零关税开放市场,而美国则继续对菲律宾商品维持19%的高关税。此外,双方还讨论了在2026年美菲建交80周年之际加强军事合作,但具体的合作细节却未作透露。总的来看,这份协议对菲律宾而言并未带来实质性的经济利益,反而将其市场深深捆绑于美国。

印尼的协议则为特朗普提供了更多的信心。印尼同意取消美国企业在其国内遇到的各种障碍,包括简化农产品检验程序、认可美国的汽车安全标准和食品药品认证,甚至取消了关键矿物的出口限制。此外,印尼承诺大幅增加对美国石油、天然气及农产品的采购。美国高官估计,这份协议将为美国带来大约500亿美元的贸易价值。然而,协议中也有一个潜在的威胁:美国将对那些在印尼生产,但含有某些特定比例外国产品的商品征收高达40%的惩罚性关税。这些条款的出现无疑为该协议蒙上了一层阴影。

这些协议签署后,特朗普的姿态更加高昂,他迅速将焦点转向了中国。在三国协议未曾完全落实之时,美国政府对中国的态度发生了戏剧性的转变。美国财政部长贝森特成为这一转变的主要发言人,他公开指责中国商品过剩,严重影响全球市场,并要求中国立即停止扩展出口。贝森特的言辞直接忽视了全球供应链中中国制造的效率与市场选择的现实,甚至将这一全球化现象归咎于中国的政策。

更为引人注目的是,贝森特将话题推向了能源进口问题。他公开要求中国停止从伊朗和俄罗斯进口石油,否则将面临最高100%的关税惩罚。显然,美国政府不仅试图通过贸易谈判解决经济问题,还试图将更多的地缘政治议题强行纳入进来。香港《南华早报》对此作出了敏锐的分析,指出美国企图将中美贸易谈判从纯粹的经济问题转变为具有强烈政治性质的讨论,尤其是针对中国与俄罗斯、伊朗的关系。

这一转变的背后,是美国希望通过极限施压,迫使中国在经济和外交政策上作出让步。复旦大学辛强教授认为,美国明显在利用贸易谈判作为施压工具,将一些本应单独处理的政治议题“绑架”到经贸讨论之中。中国社科院的专家吕祥则警告,这样的做法可能严重损害中美双方已经建立的磋商机制,甚至可能导致该机制的崩溃。

面对美国的高压态度和日益复杂的议题设置,中国政府的回应展现了坚定的战略定力与一贯的原则立场。外交部发言人郭嘉昆明确表示,中方在关税问题上的立场始终如一,强调应当通过现有的经贸磋商机制,促进坦诚、务实的对话,以增进理解,化解误会,推动中美关系的稳定发展。特别是对于美方试图将中国合法采购伊朗与俄罗斯石油纳入谈判议题的做法,中国坚决反对,并重申绝不会接受美国的单边制裁和长臂管辖。

从谈判策略的角度来看,中方牢牢把握住核心问题,并拒绝让话题偏离经贸领域。辛强教授再次强调,贸易谈判的重点应当是双方在贸易领域的具体分歧,而不是被地缘政治问题所干扰。中方清醒地认识到,若贸然将这些无关的政治问题带入经贸谈判,将会极大地恶化谈判氛围,甚至破坏双方珍贵的互信。

中国专家也从另一个角度深刻分析了美方的策略,吕祥认为美国的本质意图是通过贸易谈判施加压力,迫使中国配合其打压俄罗斯的战略。他指出,美国在直接对抗俄罗斯方面的行动受限,因此试图将压力转嫁到其他国家身上,但他也明确表示,中国不会接受这种“不正当的压力”。

综合来看,中方的回应展现了清晰而坚定的战略方向,始终坚持在相互尊重和平等互利的基础上,推动解决具体的经贸问题,而不被无关的政治议题所左右。历史已经证明,将经济问题政治化不仅无法解决任何实际问题,还可能加剧风险,最终导致双方的损失。因此,唯有在平等协商的基础上,回到真正关注经济和贸易的核心,才能在复杂的国际环境中找到共赢的道路。

在特朗普连签三份协议后,似乎在国际贸易舞台上气势如虹,然而他对中国施加的高压政策和带有强烈政治色彩的威胁,却未必能够真正解决深层次的经济问题。美方在短期内的强硬姿态可能赢得了些许局部胜利,但从长远来看,唯有回归理性、通过平等对话解决争端,才能为全球经济带来更多的稳定与发展。