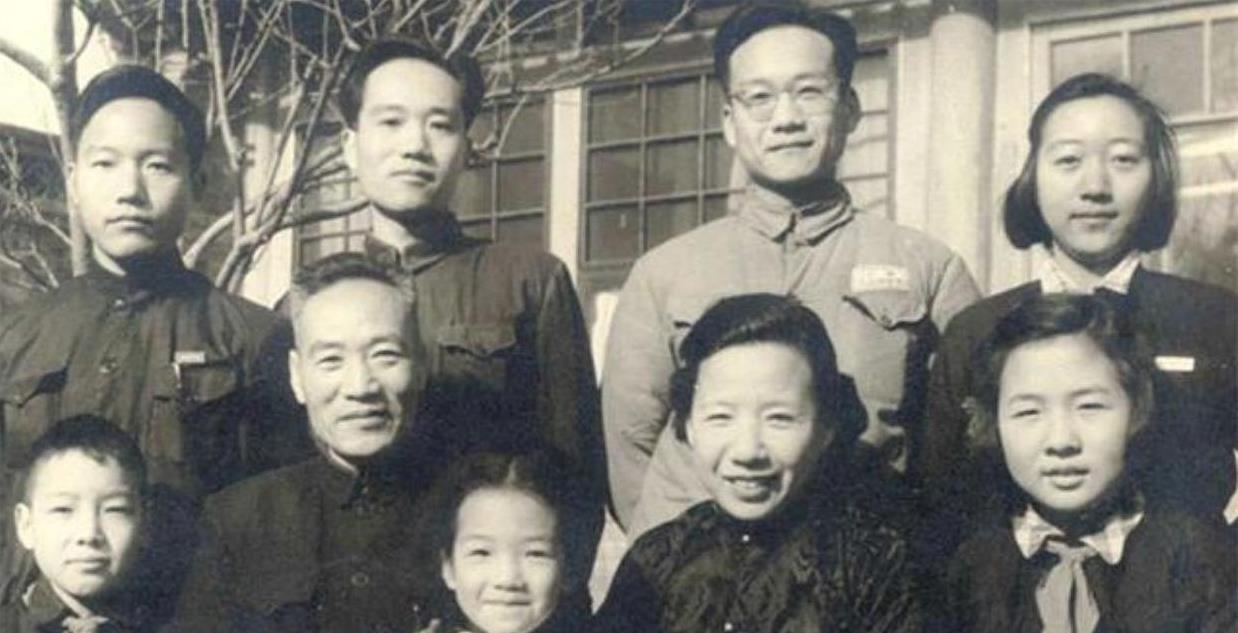

前言:宋希濂,这位在抗日战争中屡建战功的“抗日战神”,不仅曾是国民党的一员猛将,也是历史的见证者。然而,他和他的家人,在历史的变迁中,经历了不同寻常的命运。作为第一批被特赦的国民党官员之一,宋希濂的命运开始发生转折。特赦后的他与家人过得如何?在国民党退守台湾后,他的生活轨迹又发生了怎样的变化?

究竟是如何从抗日英雄转变成默默无闻的平凡人?这个曾为国家浴血奋战的英雄,最后的结局令人唏嘘,背后又有哪些不为人知的故事?1959年12月4日,功德林大礼堂布置一新,上书“首批特赦蒋介石集团战争罪犯大会”的大红横幅高悬在礼堂正上方,整个礼堂充斥着庄严而略带喜庆的气氛。战犯们都穿上了最体面的衣服,怀着期待忐忑的心情排队进入礼堂,坐在座位上等待着大会的开始。大会终于开始了,整个会场一片肃静,只余下主席台中央的最高人民法院领导宣读中华人民共和国主席特赦令和最高人民法院宣判特赦文件的声音。“杜聿明,宋希濂……”听到自己的名字,宋希濂猛地起立。

特赦战争罪犯大会这个曾在战场上所向披靡的“抗日战神”此时竟不知所措,直愣愣地站着。直到邻座的人推了他一把,他才反应过来:第一批特赦名单里有他的名字!宋希濂上台领回特赦证之后,将这张十六开大小的“最高人民法院特赦通知书”反反复复看了许多遍,看着上面“一九五九年度赦字第贰号”的字样,仿佛身处梦境。虽然“抗日战神”宋希濂曾让日军闻风丧胆,是中华民族的英雄,但他在解放战争中却让我军造成了极大的伤亡,为什么他会成为第一批被特赦的国民党官员呢?特赦之后,他的生活又发生了什么变化?

宋希濂抗日战神 大渡河畔被俘宋希濂,湖南省湖乡县溪口人,1924年考入黄埔军校第1期,期间曾加入中国共产党,在“中山舰事件”后与共产党脱离关系。而后参加了北伐战争,在国民革命军中从排长一路升至第11集团军总司令、新疆警备总司令、华中“剿匪”副总司令兼第14兵团司令。他在抗日战场上,立下赫赫战功。如在淞沪会战中,他以“誓死保卫祖国”的壮志,率部日夜兼程,从西安开赴上海,猛攻日军重要据点汇山码头,迫使日军败退回军舰,此战轰动全国。

宋希濂又如富金山战役,在双方参战兵力差距不大的情况下,宋希濂带领着军队,不仅抵挡住了日本军队的狂轰滥炸,还让日本人付出死伤4000人,受伤接近6000人的惨痛代价。这是中国军队抗日战争中一次不得不提的伟大胜利。1948年11月国民党军西南防线在人民解放军的强大攻势下全面崩溃,这位在抗日战场上所向披靡的名将,率残部数千人向西昌方向逃窜,最终,在12月19日,于大渡河畔被人民解放军包围俘虏。

富金山战役积极改造 获得新生宋希濂自大渡河沙坪被俘之后,跟随着俘虏队伍一同去往乐山县集中,而后经乐山至重庆,被关押在白公馆中。一路上,他左思右想,想到自己驰骋沙场数十年,未马革裹尸而还,而是被俘遭受如此屈辱,不由万念俱灰,生死听便。虽然在白公馆时,吃住条件都不差,而且管理人员也比较和善,但当时同被关押在白公馆改造的人们都觉得,即使自己不被枪毙,也会在牢狱中度过余生。因此,大家都对未来不抱希望,只是浑浑噩噩度日罢了。

白公馆1949年,对宋希濂来说,可以说是有生以来最不幸的一年。在这一年中,宋希濂不仅丧父丧妻,还打了败仗,威严扫地,落得声名狼藉的下场。霜花已悄然爬上年仅四十二岁的他的两鬓,似乎一切事情都不尽如人意。但在十几年后,宋希濂在一篇回忆文章中却写道:“一九四九年,应该说是我有生以来最幸运的一年。”这个“最幸运”又从何说起呢?

宋希濂(左二)转折点出现在1950年4月。旧日老友,时任云南军区司令及云南省人民政府主席陈赓特地到白公馆看望宋希濂等昔日的老同学、老朋友。陈赓的到来让宋希濂高兴于身居高位的陈赓将军仍不忘旧日友情之余,还感到愧疚。他对自己当年未能追随陈赓为人民而战,反而跟随蒋介石与人民为敌而惭愧。通过陈赓将军的见面与宴请,宋希濂等人逐渐消除了对共产党改造政策的怀疑,四十三岁的他转变思想,开始积极考虑余生。

他开始认真学习下发的各类学习书籍、报纸,每天做学习笔记,积极参加学习小组的讨论,并且开始陆续坦白过去犯下的种种错误。管理人员看到了宋希濂的转变,肯定了他在讨论中的发言,并让他到更大范围去讲,让其他人学习。虽然宋希濂曾经的错误思想已经开始转变,思想改造已经有了一定的成效,但是花了半辈子时间形成的思想观点与立场,不是一朝一夕可以轻易改变的。

宋希濂为了加速对宋希濂的改造,政府于1954年将宋希濂由重庆松林坡送到了北京功德林。初到功德领战犯管理所,宋希濂被安排住在单人间。突然没了聊天对象和棋友,甚至连报纸都没有,这让宋希濂无比苦闷。好在不久之后,功德林内部就进行了调整,大约有一百二十位国民党高级将领从东北、山东、武汉、重庆、西安等地战犯管理所调至功德林,其中就有宋希濂的老同事、老同学杜聿明、黄维、王耀武等人。

功德林同时,功德林的制度也进行了调整,破除了原先组与组不许会面的制度,将这一百多人分成十一组,每组分别选出组长、副组长,组与组之间可以互相见面,随意交谈。宋希濂和王耀武总负责,来管理所有人的学习与生活。虽然不知道为什么要把这么多国民党高级将领集中在一起,但这么多昔日老友相见,大家都很高兴,彼此庆贺余生不会孤单寂寞。1956年1月11日,功德林的负责人姚伦的一番讲话让宋希濂等人解除了疑惑,有了学习的积极性。

是什么让他们有了如此大的转变呢?原来,姚伦谈到之前的阶段是初期改造,不得不采取强迫改造的形式,但今后可以准许家属亲友前来探望,也不禁止对外通信。而且,在不久之后,管理所还将组织大家一起外出,看看国家发展的现状。在这一系列新的举措之下,宋希濂疑虑全消,信心倍增,积极改造,洗心革面,并于1956年终写就长达万字的学习总结。

在这份长达一万字的年终学习总结中,他提到1956年是他自解放后,改造过程中收获最大、成绩最突出的一年。因为在这一年中,他完完全全地放下了一直以来长期存在的思想包袱——对共产党宽大政策的怀疑。在过往的学习改造中,虽然不少人都给了他希望,但这份希望始终无比渺茫,因为他觉得自己这样一个“蒋介石反动集团的首要分子,榜上有名的战争罪犯”,能保住性命已经是共产党给予的天大恩德,哪里敢奢望恢复自由。

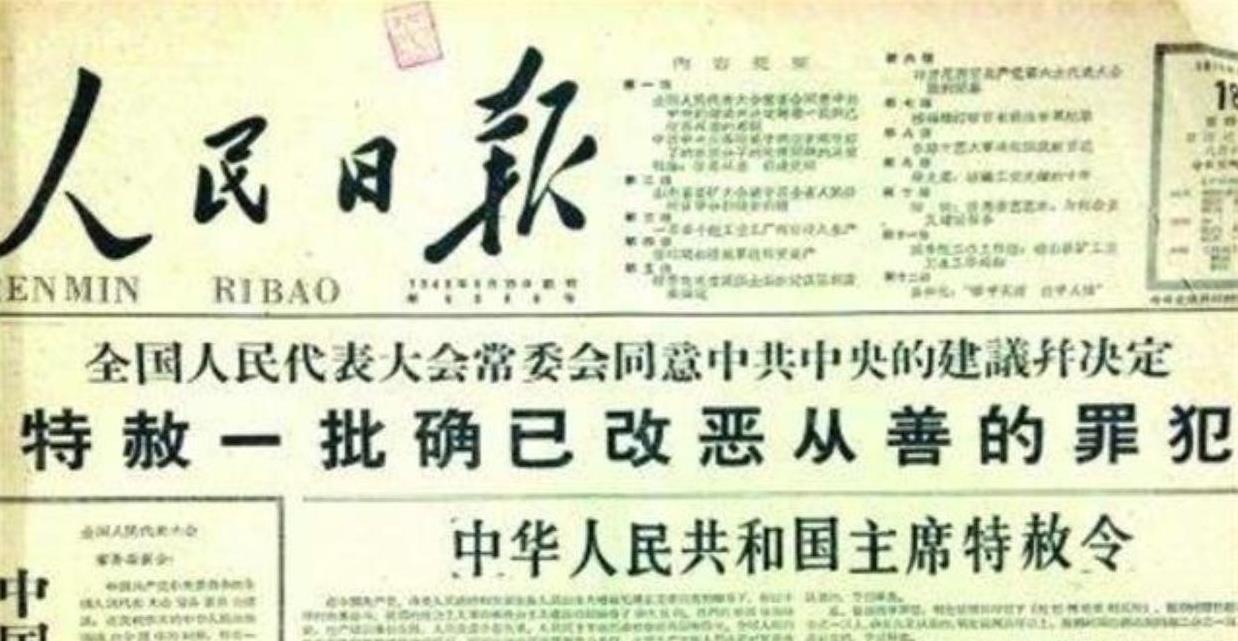

宋希濂、杜聿明、溥仪等人而1956年后政府的一系列举措,让他真切地看到了恢复自由的希望,有可能在有生之年重新以人民的身份进入新社会。此后,即使遇到种种困难,他再也没有发生过动摇。1959年9月16日的一份报纸,更是让宋希濂吃了一颗定心丸。一份报纸,怎么就有如此神奇的力量?上面究竟写了什么?报纸上刊登了新华社发的有关全国人大常委会开会的消息,其中提到中共中央向全国人大常委会建议,并由毛主席签署,讨论、同意实行特赦。

毛泽东9月18日,《人民日报》头版发表了刘少奇主席颁布的特赦令,也让宋希濂的内心泛起了涟漪。他默默地数着日子,期盼着喜讯能降临到他头上。1959年12月4日,喜从天降,宋希濂成为了在战争罪犯中首批获得中华人民共和国公民权的人。当他被接出功德林监狱,漫步在长安街上,看着庄严的天安门城楼和雄伟的人民大会堂,回忆起过往十年的改造生活,眼前浮现出的是一条崭新的人生之路……

《人民日报》头版发表的特赦令赴美定居 促进祖国和平统一宋希濂被特赦后,遵照中央统战部门和北京市民政局的安排,到北京南郊红星公社参加为期一年的劳动。这是新中国成立后他首次以自由人的身份和广大农民共同劳动,虽然身体偶感疲惫,但精神上却无比愉悦、舒畅。1961年正月初四,中央统战部邀请第一批和第二批特赦的人员一同在政协礼堂新年聚餐。副部长徐冰宣布了宋希濂、杜聿明、溥仪、王耀武等人的工作安排:宋希濂被安排到全国政协文史资料委员会任专员。

宋希濂和杜聿明等人可为什么要安排宋希濂他们去文史资料研究会呢?这其实是周恩来总理在1959年倡议的工作,旨在让各界人士记录下亲身经历,以供历史研究工作者参考,同时也是为后代留下无价的财富。宋希濂等人皆在解放前的不同时期担任要职,经历过许多重要的历史事件,他们就是一本活着、行走的历史教科书。因此,宋希濂先后当选为第四、五、六、七届全国政协委员,写就了二十八万多字的材料。

周恩来工作虽已渐渐步入正轨,可工作之余,宋希濂总感觉空落落的,子女五人均远在万里之外,妻子也已早一步归于尘土。午夜梦回,宋希濂总是忆起妻子的音容笑貌,看到妻子仍在客厅弹奏肖邦钢琴鸣奏曲,她一觉察到他,便报以微笑,眼神含情。宋希濂和这位金陵女大出身、才艺双全的妻子冷兰琴是在十九世纪三十年代初认识的,当时的他风华正茂,不满三十就已经是国民党重要将领。认识不久,两人便结为连理,而后育有二子三女。

1949年,正值战局胶着之际,蒋介石为了让宋希濂能专心作战,就打算将他的妻子和孩子都送去台湾。但冷兰琴不舍得离开宋希濂,执意要留下,所以最终只有五个孩子先行离开。1949年6月,政治上面临穷途末路的宋希濂遭遇了又一重大打击——年仅三十六岁的冷兰琴一病不起,最终因脑溢血去世。两人的五个孩子则是在台湾、香港等地生活了一段时间后,于1951年之后陆续前往美国,在美成家立业。

蒋介石因此,在没有工作的闲暇时刻,宋希濂倍感孤独。他也想过,是不是要听张治中、陈赓等人的劝,再找一个陪伴之人以获得新的家庭温暖呢?可一个“特赦战犯”想要寻觅一位志趣相投的伴侣又哪是容易的事,姻缘从何而来?因此,他极力控制自己,不谈昔日家庭,不提未来婚配,全心投入工作。

距离特赦已经过去一年多了,宋希濂周围的同事好友甚至政协的领导都在关心他的个人问题,为他操心张罗——儿女远在海外,老伴也已故去多年,是时候拥有一个新家,开始新的生活了。1961年初夏,与宋希濂同为黄埔一期的侯镜如夫人李嵩云又一次为他的婚事出力,给他介绍了一位文静且通晓琴棋书画的女士易吟先。起初宋希濂内心并不抱有希望,因为之前几次经验告诉他,文化越高、人品越好地谈成的可能性越小,这类人往往十分介意他曾经的过往。

李嵩云察觉到宋希濂的顾虑,宽慰他,说自己早已把他的情况都一五一十地告诉了易女士,而且宋希濂的过往都是公开的事实,易女士已经表态说她并不介意。同时,李嵩云也和宋希濂说起了易吟先的情况:经历了两次婚变,身边带着七岁的女儿。宋希濂听罢,对易吟先的屡遭不幸深表同情,同意先约个时间具体了解。

宋希濂两人见面之后,虽算不上一见钟情,但两位苦命人深觉志趣相投,相处了个把月的时光之后,便迈入了形影不离的恋爱期。之后不久,宋希濂和易吟先就在政协南河沿文化俱乐部举行了婚礼。工作生活有了保障,老来也有了伴,这下宋希濂唯一牵挂的就只有侨居美国的五个子女和他们的后代了。除了长子曾两次回国探望过老父亲,其余的子女由于忙于事业无法抽身,自1949年后就再也未见过面。

宋希濂但几位子女三番五次来信,信中提到生母当年在兵荒马乱中病故,作为儿女只能默默祈祷,但父亲历经磨难终于自由还组建了新的家庭,他们都期盼年迈的父亲和后母能到美国来看看,全家团聚。1980年,政府批准了宋希濂夫妇提出赴美探亲申请。按照宋希濂原先的计划,他和易吟先两人共同赴美探亲,一年后回国。可三十多年的骨肉分离,一朝久别重逢,那无休无尽的思念又岂是短暂的相见能纾解的?

在子女五人的多次挽留之下,宋希濂定居美国纽约,好享受这来之不易的天伦之乐。1981年,宋希濂黄埔一期的同学潘佑强之子潘维疆兄妹联系宋希濂,就组建“中国和平统一促进会”一事咨询意见。而后,潘维疆又邀请宋希濂在纽约“中国和平统一促进会”成立大会上发言。在会上,宋希濂在到会的五百多人面前强调自己这一代人已经经历了种种坎坷不幸,决不能让此类痛苦再延续。

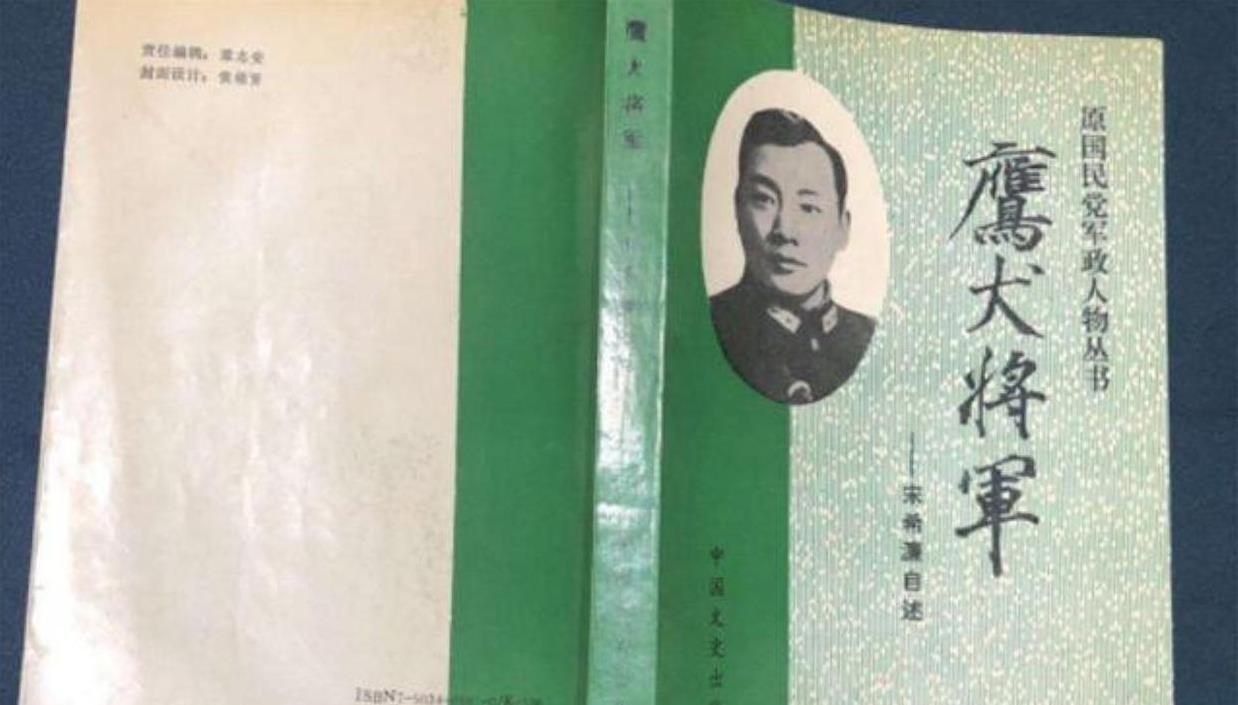

潘维疆鉴于一些亲身经受的教训,宋希濂还呼吁,不管是站在国家民族立场还是站在亲人团聚的人道主义立场,都应该赞同祖国的和平统一。因为若不是首先拥有一个领土完整、统一富强的祖国,那么任何外人都能从中挑拨、渔利,最终受辱的都将是我们的国家和同胞。然而,一些丧失国家民族意识的极少数人却公开指责身在美国却仍不忘为祖国和平统一奔走呼号的宋希濂此举为“充当中共的鹰犬”。对此,台湾政论家李敖先生写了一篇《鹰犬将军》为宋希濂正名,而后纽约的北美日报也转载了此文并加了编者按。

《鹰犬将军》编者按中提到,宋希濂将军身在美国,远离国共两党,却屡屡出面呼吁祖国统一完全是因为他效忠于自己的国家民族,而非某一政党或某一领袖。这对仍然受到封建意识影响的人来说,是很难理解的。而宋希濂本人也认为这几句按语,完全就是对他近八十年人生的总结,同时,为了感谢李敖为他正名,决定将未出版的自述定名为《鹰犬将军·宋希濂的自述》,以表达他对国家民族的赤诚之心。1993年2月13日,宋希濂因患严重肾衰竭在纽约逝世,享年86岁,一位枭雄就此陨落,他的墓碑上是湖南省委书记熊清泉题写的9个大字“抗日名将宋希濂之墓”。在宋希濂的一生中,虽然有过与人民背离的错误,但不可否认的是,他曾为这个祖国、为中华民族浴血奋战,抗击外敌。垂暮之年的他,即使身在美国,但心系祖国,一直为祖国和平统一大业添砖加瓦,这个曾离开“人民”的“抗日名将”,最终还是回到了“人民”之路。