罗宗强②

这是一个老题目。1962年郭沫若③同志在纪念杜甫诞生一千二百五十周年会上的开幕词就是这个题目。在开幕词里,他说:“李白和杜甫是象兄弟一样的好朋友。他们在中国文学史上的地位就跟天上的双子星座一样,永远并列着发出不灭的光辉。”这是对李白和杜甫在我国诗歌史上的地位的确切评价。可惜不知由于何种原因,十年后他在《李白与杜甫》一书里,观点全变了,再不认为李白与杜甫是我国诗歌史上的双子星座,而是抑杜以扬李,把杜甫说得几乎一无是处。郭老对李、杜的不公允评价,当时即为学术界所私下非议。近年来,已有不少文章对《李白与杜甫》一书提出了批评。对于李白与杜甫,任何扬此抑彼都是不适当的。他们各自对我国诗歌的发展做出了独特的、无法代替的贡献。历史上对他们的评价虽或时有抑扬,但总的倾向一直是承认他们双子星座的地位。我们不妨对此作一番粗略的回顾。

① 李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,绵州昌隆县(今四川省江油市)人。唐代伟大的浪漫主义著名诗人。被后人誉为“诗仙”。其诗歌风格豪放飘逸、意境奇妙,充满浪漫主义色彩。代表作有《将进酒》《静夜思》《蜀道难》《望庐山瀑布》《行路难·其一》等。大多集于《李太白集》。

杜甫(712年~770年),字子美,自号少陵野老,祖籍襄阳,河南巩县(今河南省巩义)人。是唐代著名现实主义诗人,后人尊称为“诗圣”,与李白合称“李杜”。其诗作多反映社会动荡、政治黑暗和人民疾苦,被誉为“诗史”。代表作有《春望》、《北征》、《三吏》、《三别》等,大多集于《杜工部集》。

②罗宗强(1931 - 2020)是我国古代文学研究领域著名学者,祖籍广东揭阳。他曾任唐代文学学会、李白学会、杜甫学会副会长,中国古代文论学会、中国明代文学学会、中国李白研究会顾问。罗宗强开创了中国文学思想史的研究方法与学科方向,代表作品有《魏晋南北朝文学思想史》《隋唐五代文学思想史》《明代文学思想史》等。

③郭沫若(1892年-1978年),幼名文豹,原名开贞,字鼎堂,号尚武,中国新诗的奠基人之一、中国历史剧的开创者之一、古文字学家、考古学家、社会活动家,甲骨学四堂之一,第一届中央研究院院士。著作有《郭沫若全集》《甲骨文字研究》等。

抑扬李杜的历史回顾

扬杜抑李,始自中唐诗人元稹①。他说杜诗“尽得古今之体势,而兼人人之所独专”。他认为李白的有些地方虽略能与杜甫相比,但在律诗上,却比杜甫差得远。他的这种扬杜抑李的观点在当时并不带普遍性。他的好友、著名诗人白居易②虽也认为杜有超过李的地方,但基本上还是两人并列,说两人“吟咏留千古,声名动四夷”。与元稹看法完全不同的是韩愈③。他写过一首《调张籍》诗,对贬抑李、杜的人说了一些份量很重的话:“李、杜文章在,光焰万丈长,不知群儿愚,那用故谤伤。蚍蜉撼大树,可笑不自量。”显然,他对李、杜是同样十分尊崇的。1959年在新疆婼羌县米兰古城出土了坎曼尔④的三首诗,其中一首提到:“李、杜诗坛吾欣赏,讫今皆通习为之。”坎曼尔是唐宪宗元和年间安西人,与元、白、韩、柳同时,这就说明,中唐以后,李、杜在诗坛上有同样广泛的影响,时论并无扬此抑彼的倾向。

① 元稹:(779年-831年),字微之,别字威明,河南府东都洛阳(今河南洛阳)人,唐朝著名诗人、文学家。白居易共同提倡“新乐府运动”,世称“元白”,代表作有《莺莺传》《菊花》《离思五首·其四》《遣悲怀三首》等,其中《莺莺传》是唐传奇的名篇,对后世戏曲创作如《西厢记》等产生了深远影响。

②白居易:(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,是唐代伟大的现实主义诗人,与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,又与刘禹锡并称“刘白”,有“诗魔”和“诗王”之称。代表作有《长恨歌》《琵琶行》《卖炭翁》《赋得古原草送别》等。提出“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的创作理念。

③韩愈:(768年-824年12月25日),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,自称“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”“昌黎先生”,是唐代杰出的文学家、思想家、哲学家、政治家。唐代古文运动的倡导者,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。他主张“文以载道”“文道合一”,反对六朝以来的骈偶文风,提倡先秦两汉的散文,强调文从字顺、务去陈言,对后世散文发展影响深远。其代表作有《师说》《马说》《原道》《进学解》《祭十二郎文》等。

④坎尔曼:唐宪宗元和年间安西地区的回鹘诗人,受李白"俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月等诗作影响,取名"坎曼尔"(回鹘语代表"月亮")。与元稹、柳宗元、刘禹锡、韩愈等著名诗人同时代。著有《坎曼尔诗签》。

到了宋代,欧阳修①更喜爱李白,而王安石②更喜爱杜甫;苏轼③虽更为推尊杜甫,但其实他创作的艺术特色却更接近李白。而且他虽崇杜却并不抑李,他说:“李太白、杜子美以英伟绝世之姿,凌跨百代,古今诗人尽废。”崇杜而不抑李,可以看作有宋一代对李、杜的基本评价。杜诗在宋代有着甚高的地位,江西诗派④就以杜为宗师,但李也备受推崇。虽也有崇杜抑李的人(如苏辙⑤、黄彻⑥等),但并未形成普遍倾向。诗论家严羽⑦说:“李、杜二公,正不当优劣。太白有一二妙处,子美不能道:子美有一二妙处,太白不能作。”这是说得很公允的。

① 欧阳修:(1007年-1072年),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,吉州永丰(今江西省吉安市永丰县)人,北宋政治家、文学家、史学家,官至翰林学士、枢密副使、参知政事,谥号文忠,世称欧阳文忠公。唐宋八大家之一,宋代古文运动领袖,与韩愈、柳宗元和苏轼合称“千古文章四大家”。散文风格平易流畅、委婉曲折,代表作有《醉翁亭记》《丰乐亭记》《秋声赋》等。词作风格婉约,与晏殊并称“晏欧”,有《踏莎行·候馆梅残》等。

②王安石:(1021年-1086年),字介甫,号半山,抚州临川(今江西抚州)人,北宋著名政治家、文学家、思想家、改革家。熙宁二年(1069年),任参知政事,次年拜相,主持变法,谥号“文”,世称王文公。唐宋八大家之一。散文论点鲜明、逻辑严密,诗学杜甫,“得其瘦硬”,晚年诗风含蓄深沉、丰神远韵,世称“王荆公体”。词作《桂枝香·金陵怀古》等颇有名。有《王临川集》《临川集拾遗》等存世。

③苏轼:(1037年—1101年),字子瞻,一字和仲,号东坡居士,世称苏东坡、苏仙,眉州眉山(今四川省眉山市)人,北宋文学家、书法家、画家,历史治水名人。宋仁宗嘉祐二年(1057年)进士,北宋中期文坛领袖,诗风清新豪健,与黄庭坚并称“苏黄”;词开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”;散文豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。书法与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”;著作有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》《古木怪石图卷》等。

④江西诗派:我国文学史上第一个有正式名称的诗文流派,得名源于北宋末年吕本《江西诗社宗派图》。该流派以黄庭坚为开山之祖,下列陈师道、潘大临等25人。诗歌创作推崇杜甫,主张“点铁成金”“夺胎换骨”,风格瘦硬峭拔,讲究用典,炼字炼句,以学问为诗。

⑤苏澈:1039年-1112年,字子由,一字同叔,晚号颍滨遗老,眉州眉山(今属四川)人,北宋时期文学家、诗人、政治家,“唐宋八大家”之一。与父亲苏洵、兄长苏轼并称“三苏”。宋孝宗时追谥“文定”。散文以策论见长,风格汪洋澹泊,秀杰深醇。著有《栾城集》等行于世。

⑥黄彻:1093-1168,字常明,号太甲,晚号巩溪居士,福建莆田人,北宋宣和进士。论诗主张作诗要去取以“名教”、“存风雅”为准绳;以风教为本,不尚雕琢。著有《巩溪诗话》。

⑦严羽:南宋诗论家、诗人,字丹丘,一字仪卿,自号沧浪逋客,邵武(今属福建)人,一生未曾入仕。论诗推崇盛唐,重视诗歌的艺术特点,反对宋诗的议论化、散文化倾向。其代表作《沧浪诗话》是宋代最系统、最具有理论性的一部诗学专著,全书分为《诗辨》《诗体》《诗法》《诗评》《考证》等五部分,以禅喻诗,提出“妙悟”“别材”“别趣”等重要诗歌理论,对后世的诗歌创作和诗歌批评产生了深远影响。严羽本人也有诗作传世,今存《沧浪吟》仅有一百余首传世。

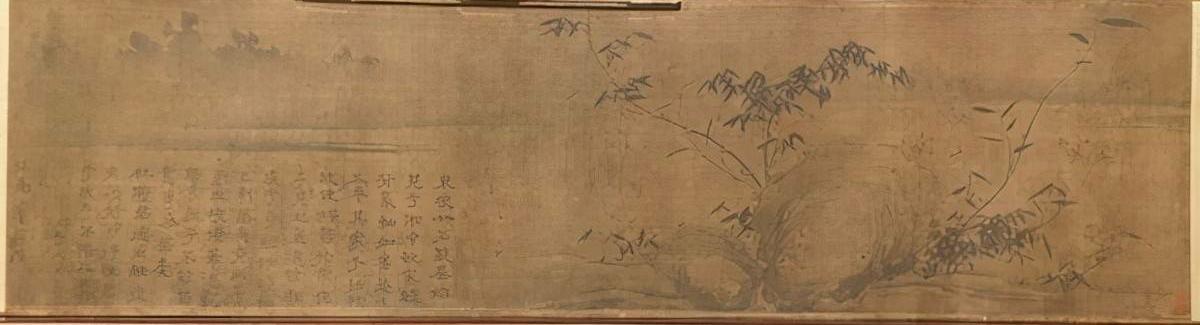

苏轼.《潇湘竹石图》

明代对李、杜的评价,大致与宋代相似。杜甫的地位甚高,但李白的声望也未曾因此稍衰。茶陵派①的李东阳②,宗主杜甫,但对李也甚为景仰。提倡诗必盛唐的前后七子③,诗学杜甫,而对李白同样赞赏备至,李攀龙④、王世贞⑤、谢榛⑥对此都有所论述。力求摆脱复古束缚的祝允明⑦、唐寅⑧,推崇李白,文征明⑨却崇拜杜甫

① 茶陵派:明成化、弘治年间的一个诗歌流派,因该派领袖李东阳为湖南茶陵人而得名。主张学诗应宗法唐诗,强调诗歌的声律、法度,推崇杜甫诗歌的沉郁顿挫。为后来的前后七子的复古运动起到了过渡作用。除李东阳外,茶陵派的代表人物还有谢铎、张泰、邵宝、何孟春等。

②李东阳:1447年-1516年,字宾之,号西涯,湖广茶陵(今属湖南)人,明朝内阁首辅、文学家。茶陵诗派的核心人物,诗作典雅工丽,内容多反映社会生活,有不少感时伤世之作。散文文笔流畅,论事剀切。著有《怀麓堂集》《怀麓堂诗话》等。

③前、后七子:明朝两个倡导复古运动的文学群体,活跃于明朝中期,在当时的文坛有着深远影响。前七子:李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡、康海、王九思、王廷相;主张“文必秦汉,诗必盛唐”,反对当时虚饰、萎弱的文风。后七子:李攀龙、王世贞、谢榛、宗臣、梁有誉、徐中行、吴国伦;以李攀龙、王世贞为领袖。继承了前七子的复古思想。

④李攀龙:1514年-1570年,字于鳞,号沧溟,山东济南府历城(今山东济南)人,明代著名文学家。“后七子”的领袖人物。著有《沧溟集》《古今诗删》等。

⑤王世贞:1526年-1590年,字元美,号凤洲,又号弇州山人,太仓(今属江苏)人,明代文学家、史学家。“后七子”的领袖人物。著有《弇州山人四部稿》《弇山堂别集》等

⑥谢榛:1495年~1575年,字茂秦,号四溟山人、脱屣山人,山东临清人,明代诗人、诗论家,“后七子”初期领袖。著有《四溟集》《四溟诗话》等。

⑦祝允明:1461年-1527年,字希哲,号枝山,因右手有六指,自号“枝指生”,长洲(今江苏苏州)人,明代著名书法家、文学家。与唐寅、文徵明、徐祯卿并称“吴中四才子”(亦称“江南四大才子”)。书法作品有《太湖诗卷》《箜篌引》《赤壁赋》等,文学著作有《野记》《前闻记》《九朝野记》《枝山前闻》等。

⑧唐寅:1470年-1524年,字伯虎,又字子畏,号六如居士等,南直隶苏州府吴县(今江苏省苏州市)人,明代著名画家、书法家、诗人,书画与沈周、文徵明、仇英并称“吴门四家”,诗与祝允明、文徵明、徐祯卿并称“吴中四才子”。代表作品有绘画《落霞孤鹜图》《杏花仕女图》等,诗作《桃花庵歌》《言志》等。

⑨文征明:1470年-1559年,原名壁(或作璧),字征明,四十二岁起,以字行,更字征仲。因先世为衡山人,故号衡山居士,世称“文衡山”。南直隶苏州府长洲县(今江苏苏州)人。明代画家、书法家、文学家、鉴藏家。诗、文、书、画无一不精,人称“四绝”,与沈周、唐寅、仇英合称“吴门四家”(或“明四家”);与祝允明、唐寅、徐祯卿并称“吴中四才子”。书画领域“吴门派”奠基人,绘画代表作有《千岩竞秀图》《湘君湘夫人图》等,书法作品有《醉翁亭记》《滕王阁序》等,著有《甫田集》。

甫。有叛逆思想的李贽①推崇李白,面主张独抒性灵的袁中郎②,则李、杜并称。

清代的情形亦复如此。赵翼③说了一句带有总结性质的话:“北宋诸公皆奉杜为正宗,而杜之名遂独有千古。然杜虽独有千古,而李之名终不因此稍减。”这说明,李、杜在中国诗歌发展史上各自做出的独特贡献,是无法抹杀的,采取简单的扬此抑彼的态度,都无法改变他们在诗歌史上双子星座的地位。

①李贽:(1527年~1602年),初名载贽,字宏甫,号卓吾、温陵居士等,福建泉州人,明代杰出的思想家、文学家、史学家。以“异端”自居,对传统的封建礼教和儒家思想进行了大胆的批判。文学方面提出“童心说”,强调文学要真实地表达人的内心感受,反对复古模拟。史学研究上一反传统,根据人物的实际事迹和历史贡献进行重新评判,以独特的史学观著有《藏书》《续藏书》等。

②袁中郎:袁宏道(1568~1610)明代文学家,字中郎,又字无学,号石公,又号六休。荆州公安(今属湖北公安)人。公安派创始者,文学上反对“文必秦汉,诗必盛唐”的风气,提出“独抒性灵,不拘格套”的性灵说。与其兄袁宗道、弟袁中道并有才名,合称“公安三袁”。著有《袁中郎全集》

③赵翼:(1727年~1814年),字云崧,一字耘崧,号瓯北,又号裘萼,晚号三半老人,江苏阳湖(今江苏省常州市)人。清代史学家、文学家、诗人。长于史学,考据精赅,所著《廿二史札记》与王鸣盛《十七史商榷》、钱大昕《二十二史考异》并称清代三大史学名著。诗歌创作与袁枚、蒋士铨并称“乾嘉三大家”,著有《瓯北诗集》《瓯北诗话》等。

不同的创作道路

李、杜齐名,但他们诗歌创作的道路却很不相同。

李白比杜甫长十一岁。但这是很重要的十一年。李白的主要创作活动在安史之乱①以前,杜甫的主要创作活动在安史之乱爆发、也即唐代社会由盛而衰的转折点以后。加上他们不同的生活经历和个性特点,他们诗歌反映的生活内容是有区别的。李白诗歌的一个重要内容是在祸乱酿成之前暴露和抨击了当时的黑暗政治;而杜甫诗歌的一个重要内容,则在于祸乱既起之后,反映了国家忧患和人民疾苦。

李白的整个青年时期,正是唐王朝的全盛期,就是历史上所称道的开元盛世②。处于经济和文化繁荣的盛唐社会,给了他昂扬的精神面貌,和建立非凡功业的理想。他用理想主义的眼光去看生活,似乎不世功业,唾手可得。但当他去敲仕途的大门的时候,呈现在他面前的,不仅是盛唐社会的繁荣,而且有它的腐败与黑暗。唐代社会正从它的高峰上衰落下来。就在这样一个时候,李白要去实现他那愿为辅弼,使寰区大定,海县清一的理想。他开始时是希求援引,以一登仕途,但未能如愿;后是应诏进京,供奉翰林,而不久即被排挤出京。前后两次进京,对于朝政的腐败与黑暗,他都看到了。在诗中强烈地反映了他的愤愤不平。《古风第十五首》中,他抨击当时远贤臣、亲小人的政治状况是:“珠玉买歌笑,糟糠养贤才。”《古风第二十四》、《答王十二寒夜独酌有怀》中,对此都表示了愤怒揭露玄宗宠幸宦官和善斗鸡者,“大车扬飞尘,亭午暗阡陌。中贵多黄金,连云开甲宅。路逢斗

①安史之乱:唐玄宗、肃宗(756年-762年)时边镇守将安禄山(?-757年)、史思明(?-761年)掀起的反唐叛乱,也是唐朝由盛而衰的转折点。

②开元盛世:唐玄宗李隆基开元年间(公元713年 - 741年)出现的盛世局面,也是中国古代历史上最为辉煌的时期之一。唐玄宗登基以后,早期在政治上任用贤能,改革官职,整顿吏治,励精图治。经济上大力发展农业,兴修水利,清查土地和户口,增加财政收入。文化方面提倡文教,人才辈出,诗歌、绘画、音乐等艺术领域都取得了很高的成就。军事上,改革兵制,加强边防力量。

鸡者,冠盖何辉赫。鼻息干虹蜺①,行人皆怵惕(chùtì)。”“君不能狸膏金距学斗鸡,坐令鼻息吹虹蜺。”他还一再抨击当时那种权奸得意、贤才落魄、是非颠倒的不合理现实:“骅骝拳跼不能食,蹇(jiǎn)驴得志鸣春风”“鸡聚族以争食,凤孤飞而无邻;蝘蜓②嘲龙,鱼目混珍;嫫母衣锦,西施负薪。”对权奸他甚至指着鼻子骂:“董龙③更是何鸡狗!”李白揭露安史乱前唐王朝政治的腐败与黑暗,其深刻性除杜甫外,并世无第三人。

杜甫的青少年时期虽也受到盛唐文化的熏陶,有着建功立业的非凡抱负,但是他的长安十年,正是安史之乱的前夕。与其说他曾经看到开元盛世的繁荣景象,不如说他更多地认识到衰败到来的危机四伏。而且,接着,他便被卷入战火之中,面对满目疮痍,而流徙奔波。由于生活的困顿与乱离的经历,他看到了人民的苦难,并且对他们表示了深深的同情。杜甫也写了不少暴露黑暗政治的诗,但他写国家灾难和人民疾苦的诗,占有着更大的比重。他写战乱带来的大破坏,是“万国尽征戍,烟火被岗峦。积尸草木腥,流血川原丹。”他写人民在战乱中的苦难,是:“兵革既未息,儿童尽东征”,“乱世诛求急,黎民糠乾窄。饱食复何心,荒哉膏粱客。富家厨肉臭,战地骸骨白",“哀哀寡妇诛求尽,恸哭秋原何处村”、“石间采蕨女,鬻巿输官曹。丈夫死百役,暮返空村号。闻见事略同,刻剥及锥刀。”他写了有名的《三吏》、《三别》,对战乱中人民的悲惨生活,作了形象生动、具体真实的极其深刻的刻画。在描写人民苦难的同时,他还真诚地在诗中表达了对人民的深切同情。他希望有人能够叩君门以减征赋,能够息兵以休养生息。例如,乾元二年,杜甫从秦州去同谷途中,路过凤凰台,写下了《凤凰台》诗,幻想着以自己的心血去哺养受饥的雏风,让它长大后自天衔瑞图,降祥瑞于国家,“再光中兴业,一洗苍生忧。”当时,杜甫正在饥寒途中,没有能力去解救人民疾苦,一片心愿,只有借助幻想的形式表现出来。

①虹蜺(ní):雨后或日出、日没之际天空中所现的七色圆弧,常有内外二环,内环称虹,也称正虹、雄虹;外环称蜺,也称副虹、雌虹或雌蜺。

②蝘蜓(yǎn tíng):古籍中常与蜥蜴、蝾螈等相混淆。在古代文献中用来指代守宫,即壁虎,在壁者为壁虎,在地者为蝘蜓。

③董龙:即董荣(?~357年),字龙,前秦皇帝苻生的佞臣,官至尚书、右仆射。前秦司空王堕性刚直,看不起右仆射董荣,有人劝他敷衍一下,王堕说:“董龙是什么鸡狗,让国士和他说话!”后即以此典指斥佞臣或行为苟且的人。

从李白与杜甫诗歌题材的比较中,可以看到明显的差别。李白写任侠、求仙学道,写祖国的壮丽山河,抒发个人失意的不平,而他反映当时现实最深刻的、是那些暴露与抨击黑暗政治的诗篇。杜甫也写祖国的壮丽河山,也抒发个人的失意的不平,也暴露与抨击黑暗政治,而他反映当时现实最为动人的,则是那些描写贫富悬殊、战乱灾难、生民疾苦的诗篇。那些诗反映的社会生活的广阔画面,可以称得上是前无古人。他之被称为“诗史”,不为无因。

不同的创作方法

李、杜的诗,不仅在题材上有很大不同,而且他们所运用的创作方法,也是很不相同的。明代的袁宏道指出,李白善用虚,杜甫善用实。写虚与写实,正是李、杜诗歌创作方法上的主要区别。

“虚”,是指侧重于精神世界的描写。在反映客观现实的时候,李白常常带着强烈的主观色彩,以感情的逻辑去取代生活的逻辑。他写愁,是:“朝心不开,暮发尽白”,“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”,“两鬓入秋浦,一朝飒已衰。梁声催白发,长短尽成丝”,“白发三千丈,缘愁似个长。”在这里生活本身如何并不重要,感情爆发的需要才是重要的。抒发感情的需要,使生活的逻辑让位于感情的逻辑。这样的例子还不少,如“狂风吹我心,西挂咸阳树”,“南风吹归心,飞堕酒楼前”,上句写思念长安,思念是一种精神活动,当然不可能挂在树上;下句写思家,归心不是物体,当然也不可能吹堕。但是这样写,思念的急切却得到了更为深刻的表现。

李白的一些诗,常常把现实诗化为幻境。例如,玄宗①后期大权旁落,李白看到了这种现象的危害,他写了《远别离》。在诗里,最高统治集团内部的权力争夺,幻化为自然界的愁惨景色:“日惨惨兮云冥冥,猩猩啼烟兮鬼啸雨。”而可能出现的篡权悲剧,在诗里则升华为一个传说中的悲惨故事的幻境:尧被舜囚禁起来;舜又被禹所逼迫,出走于苍梧之野。政治危局被诗化为幻境,而幻境又弥漫上绵绵哀愁,变得更为哀郁。李白的有些诗甚至离开现实,以理想直接写幻境。他有近八分之一的诗,写求仙学道。诗中所写的幻境,既非生活所实有,也无托喻现实的意义,而是他渴望成仙的理想的外化,他把那理想幻化为一个个并不存在的幻境。在那些幻境里,他和仙人往来,和青童、玉女相处。那些自己构造的幻境被当成了生活的实有去描写。

李白还有一些诗,是直接发议论。他的抨击现实黑暗的诗大多如此。这些诗不是对客观现实的细微描写,而是强烈的感情通过发议论表现出来。

所有这些,都是以表现精神为主、更带主观色彩的写虚的方法。当然,李白也有一些诗是写实的。不过,写实的方法在李诗中不占主要地位。

与李白不同,杜甫主要用的是写实的方法。

杜甫严格的写实方法的一个特点,就是按照生活的本来面貌反映出生活的本质。例如,《兵车行》写咸阳桥头哭夫别子送行的场面,形象生动地反映出天宝后期拓边战争给人民群众带来的灾难和人民群众对拓边战争的态度与心情。《三吏》《三别》十分真实地写出了当时战地人民的生活苦况。其中的《无家别》,写一个从战场上战败归来的士兵,见到故乡已面目全非,田园荒芜,亲人尽丧,孑然一身而犹须就役,欲别无家,不禁悲从中来。这首诗真实而深刻地反映出当时千万士兵的命运与千万村庄的普遍情景。

杜甫严格写实方法的又一点,是对客观世界观察的细微,描写的准确、传神。杜甫观察现实的细微,往往使人叹为观止。例如,他在《羌村》诗中写归家的第一个感觉,是,“柴门鸟雀噪,归客千里至。”千里归来,有谁会去注意门外的鸟雀叫呢?但这正是描写的细微传神处。战火蔓延中一个暂时平静的角落的安宁气氛,家的温暖、亲

①玄宗:唐玄宗李隆基(685年-762年),唐高宗与武则天之孙,唐睿宗李旦第三子,故又称李三郎,母窦德妃。 先天元年(712年)至天宝十五载(756年)在位,因安史之乱退位为太上皇,清朝为避讳康熙帝之名玄烨,多称其为唐明皇,是唐朝在位最长的皇帝,唐玄宗在位前期,在政治上很有作为,开创了唐朝的极盛之世--开元盛世。但是在位后期逐渐怠慢朝政、宠信奸臣,导致长达八年的安史之乱,为唐朝中衰埋下伏笔。

切的感觉,家人幸免于难而终于得以相见的惊喜心情,就都在这鸟雀的噪叫声中表现出来了。这正是杜甫许多名篇的共同特点,如《春夜喜雨》写春“随风潜入夜,润物细无声”,濛濛雨雾,无声无息地飘落,用一个“潜”字,一个“细”字,真是把春雨的神韵全传达出来了。

杜甫写实方法的又一点,是常常用描写与叙述。他的许多诗带有叙事的性质。与李白的直接抒情不同,他是在叙述与描写中抒情的。

当然,杜甫也有时用写虚的方法,如《凤凰台》、《朱凤行》、《客从》等,但主要的是写实。

李白的善于写虚与杜甫的善于写实,都各自达到了极高的成就。

不同的艺术风格

李白与杜甫的诗歌。在艺术风格上也是很不相同的。

李白的诗歌有一种清雄奔放的美。他的诗表达的感情往往是壮大明朗的,表达感情的方式,则是爆发式的。他不是在那里娓娓动人地叙述或缠绵悱恻地抒情,而是火山爆发、大河奔泻一般,把感情倒出来。他常常是一气直下,大有欲止不能之势。他的诗,想象十分壮丽,而且常常瞬息万变,驰骋于天上地下,古往今来,来去无踪。前人说他“发想无端,如天上白云,卷舒灭现,无有定形”①,指的正是这一点。李白的诗,境界往往十分开阔。你看他写黄河:“黄河之水天上来,奔流到海不复回”;写五老峰:“庐山东南五老峰,青天削出金芙蓉”,境界何等壮美;

壮大明朗的感情基调,爆发式的感情表达方式,和壮美的诗境,构成了李诗清雄奔放的风格特色。

杜诗的风格特色是沉郁顿挫。沉郁顿挫首先表现为深沉忧思的感情基调。在这深沉忧思里,蕴含着一份忧念国家命运、人民疾苦的深厚感情,所以显得阔大深远。杜甫表达感情的方法是波浪起伏、反复咏叹、百转千回。往往感情要爆发了,却又折回去,在心中回流,象有一座感情的闸门阻拦住,让感情在受阻之后再缓慢流出,因此那感情的抒发,也就显得更加深沉。他有一首《登岳阳楼》,开首是:“昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南坼

①出自清人思想家方东树论诗之作《昭昧詹言》卷十二“大约太白诗与庄子文同妙,意接而词不接,发想无端,如天上白云卷舒灭现,无有定形”

,乾坤日夜浮。”写登楼所见的一派壮阔景色。接着是:“亲朋无一字,老病有孤舟”,可以看出,面对洞庭湖的壮阔景色,他骤然百感交集:对于身世苍凉、老病飘泊的伤怀;对于离散亲朋的眷念,对于国家灾难与人民疾苦的忧虑,全都涌上心头。看来这百感交集的强烈感情就要爆发出来了,但是没有千言万语,只说出了一句:“戎马关山北,凭轩涕泗流。”强烈的感情没有一一毕陈,闸门只微微启开,汹涌的感情的海只涌流出一股潮水。但这已经够了,虽然只这一句,却已经把心中没有吐露出来的感情份量全都包含进去了。在感情抒发上给人以回流起伏之感。波浪起伏、百转千回、反复咏叹,在《秋兴八首》等诗中表现得更为典型。

深沉的忧思、波浪起伏的感情表达方式,最后都通过语言,形象描写和节奏韵律,表现为诗的意境的悲壮美,构成杜诗沉郁顿挫的风格特色。李白与杜甫的不同点还多,例如,政治理想与生活理想的不同,文艺思想、表现技巧、诗歌体式的不同等等。这些,很难在一篇短文里全面介绍,而且,即使已谈及的上面这些,对于两位伟大诗人来说,也只是点滴而已。

完