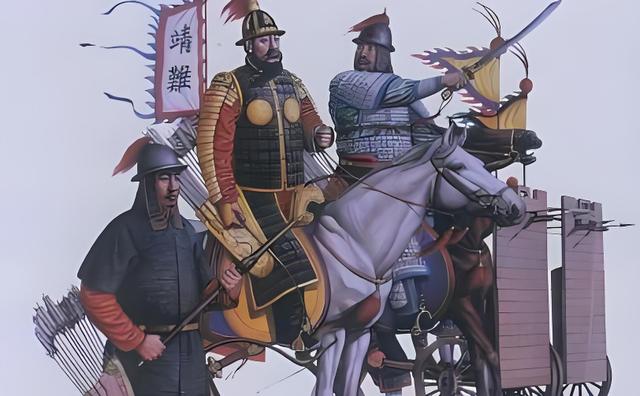

建文四年(公元1402年)初,朱棣提兵出北平。燕军士气高昂,先在藁城破明兵,斩首四千,紧接着又破衡水、下东阿、陷沛县,并在邹县以十二骑大破明军运粮的后勤士兵三千多人,直围徐州。徐州明兵破胆,龟缩城内不敢战。燕军绕过徐州,径趋宿州。

燕军行至淝河,明将平安率军四万蹑随其后。观察地形后,朱棣判断道:“滨河地带多树木,敌兵必疑我军设伏,淝河地平少树,彼不疑,可伏兵。”他亲率精兵两万,持三日粮,至淝河设伏。

临行,朱棣嘱戒诸将,一俟燕兵与敌军开战,立即在一路上命未投入战斗的士兵齐举火炬,以惊吓明军。

平安率领的明军将至,朱棣又派数百燕军快马迎前,见了明军,故作惊慌状,丢下大批看似金帛的袋子,掉转马头逃走,以诱引明军入伏击圈。

明军士兵纷纷下马,争抢大袋子里的“货物”。打开一看全是烂草。这样一来,明军骑阵稍乱。喧哗之间,已入燕军埋伏圈。

一声锣响,燕军士兵猛然跃起,平安率领的明军意识到中计,立刻调头撤退。平安亲自带领三千骑兵向北岸逃窜,而燕王朱棣仅带着数十骑挡住了他的去路。

平安麾下有一位勇猛的蒙古族将领,名叫火耳灰。他曾是燕王手下的一员大将,后被召入京师效力,受建文帝派遣,成为平安军中的主力干将。

火耳灰一眼就认出了燕王朱棣,手持长槊直奔朱棣而去。然而,朱棣身边的燕将童信一箭射中了火耳灰的坐骑,导致他落马,随后被燕军生擒。

火耳灰的部将哈三贴木耳同样骁勇善战,见主将被俘,立即策马杀出,意图救援。但最终也被燕军射落马下并生擒。明军目睹这一幕,士气大降,纷纷溃败而逃。

当晚,朱棣释放了火耳灰等人,并将这些忠诚勇敢的蒙古人收为自己的贴身侍卫。尽管众将劝说朱棣要小心提防,但他并未采纳建议。朱棣深知北方人的质朴性格,因此用人不疑。

不久之后,朱棣率军抵达淮河附近,成功击溃了明军的后勤部队。明兵部尚书铁铉率领军队前来迎战,双方交战中燕军一度处于劣势。危急时刻,多亏火耳灰等蒙古侍卫拼死护卫,朱棣才得以化险为夷。(火耳灰报恩的速度真是惊人。)

1402年5月,明朝将领平安于小河南岸安营扎寨,而燕军则驻扎在河北岸。经过一番准备,双方于清晨展开激战。

战斗中,平安左突右杀,勇猛异常。在北坂之地,他与燕王朱棣的马头意外相对。此时,平安也顾不上“莫伤朕叔父”的圣旨,举起长槊猛烈进攻,几次几乎刺中朱棣。

见平安动了真格,即便朱棣身手矫健,心中也不免慌乱起来。幸亏燕军指挥王骐及时赶到,策马直冲平安。与此同时,平安的坐骑突然失蹄,这才让朱棣得以脱身。

双方鏖战整整一天,均伤亡惨重。之后,南军驻守桥南,北军驻扎桥北,形成对峙局面,持续数日。

不久,明军粮草耗尽,燕军乘虚而入发起袭击。恰逢此时,明将徐辉祖率军赶到,双方又在齐眉山展开激战,“自午至酉”,难分胜负。

混战之中,燕军大将王真、陈文、李斌等人相继阵亡,众将心生恐惧,纷纷劝说朱棣:“我军深入敌境已久,加之连日暑雨,淮地潮湿,疫病频发,不如退回小河之东,休整兵马,再做打算。”

然而,朱棣执意向前,他说道:“兵家之事,唯有进无退!如今我军已占上风,若此时掉头北返,军心必然瓦解。”在场之人,唯有朱能坚决支持燕王,苦劝诸将坚定信心,不可萌生退意。

建文朝的大臣们也打听到消息,得知燕军正在艰难支撑,已显败象。他们便向建文帝进言:“燕军即将失败,京师不能没有优秀的将领坐镇。”然而,建文帝对军事一窍不通,立刻下诏命徐辉祖撤军回京护卫。这一决定导致小河战场仅剩下何福率领的一支孤军与燕军对峙。

在双方僵持期间,燕王朱棣命令士兵休整,并慷慨赏赐财物以稳固军心。

相比之下,明军因惧战而采取守势,频繁挖掘壕沟筑垒扎营,士兵日夜不得休息,体力严重透支,真正作战时往往无力应对。

由于长期对峙造成粮草短缺,明将何福决定移师至灵璧附近获取补给。当时,明将平安正率六万骑兵护送大批粮草前往何福营地。

朱棣得知这一情报后,迅速调遣一万精兵阻截平安的援军,并安排朱高煦埋伏于林间,准备在两军交战、明军疲惫之时突然袭击。

一切部署完毕后,朱棣亲自率领主力迎战,两翼骑兵呈扇形展开,直扑明军运粮队伍。平安的部队突然杀到,成功击溃燕军千余人。见此情景,朱棣立即下令步兵发动正面冲击,横贯明军阵列,切断其联系。何福见战斗打响,也率部出营助战,与平安形成夹击之势,再次击杀燕军千余人,迫使燕军暂时后退。

朱高煦见双方战况胶着,趁着明军稍作喘息之时,突然率领生力军——燕军精锐投入战斗。

与此同时,朱棣也迅速指挥后撤的燕兵猛然转身,与朱高煦前后夹击,对明军展开猛烈围剿。

“(何)福等大败,伤亡逾万人,损失战马三千余匹,粮饷全数被燕军缴获。”

何福所率残余明军仓皇退回营垒,因断粮而饥肠辘辘,士兵饿到双眼发蓝。众将领紧急商议,决定次日清晨突围,并约定听到炮声便立即开门冲杀出去。

然而,天未亮时,朱棣已抢先发动总攻,亲自指挥燕军猛攻明营,诸将身先士卒,士兵如潮水般蜂拥而上。

燕军按照预定计划连发三声震天巨响的火炮信号。不料,这声音却被何福部下的明军误认为是己方约定的突围信号,顿时营内一片混乱,士兵们争相推挤营门试图冲出。

“营门堵塞,无人能够顺利逃出,营中一片纷扰,人马争相奔逃,甚至纷纷坠入壕沟,填满堑壕。”

燕军趁此良机发起全面进攻,明军瞬间土崩瓦解。

最终,除了何福侥幸逃脱外,其余明军将领几乎全军覆没。由于营中狭窄,无法驰骋战马,大将平安、陈晖等多名重要将领皆被燕军活捉。至此,明军主力部队损失过半。

当被五花大绑押入燕王大帐的平安见到朱棣时,朱棣笑着调侃道:“淝河之战,你的坐骑未曾摔倒,今日怎会落入我手?”

平安昂首挺胸,毫不畏惧地回应:“刺杀殿下如同拉朽般容易!”

面对如此忠贞不屈的壮士,朱棣也不禁心生敬意,感叹道:“高皇帝(朱元璋)确实善于培养壮士!”随后下令将平安送往北平关押,未加杀害。

自此之后,明军局势急转直下。原本十万大军从辽东出发,意图与铁铉在济南会师,却在行至直沽时遭遇燕军伏击,主帅杨文被擒,全军覆灭,无一人抵达济南。

1402年6月,燕王军队抵达泗州,守军未战便投降。

朱棣率领大军驻扎在淮河北岸,明朝将领盛庸则率数万兵马驻守南岸。

不久之后,燕军再次施展奇袭战术,这支部队以北方骑兵为主,竟然先派出数百人乘坐小船潜入南军舰队,在其中放置火炮引爆。屡次失败的南军惊恐万分,纷纷弃船而逃。

燕军乘胜追击,当天便攻下了盱眙,并迅速向扬州推进。

扬州守将王礼等人暗中与燕王联系,他们绑住了负责江淮地区的监察御史王彬,随后打开城门投降。接着,燕军又顺利收降高邮、攻克仪真。此时,长江之上到处都是悬挂着燕王旗帜的巨大船只,往来穿梭,声势浩大,旗鼓遮天蔽日。

金陵城内,大臣们见局势逆转,各自心怀鬼胎,借守城之名请求外出,导致都城更加空虚。

情急之下,建文帝派遣燕王的堂姐庆城郡主前往燕军营帐求和,提出割地条件,希望与燕王划分南北疆域,以长江为界分治。

然而,事到如今,朱棣自然不会同意,他婉言拒绝了这一提议。

建文帝慌乱不已,急忙询问方孝孺:“现在该怎么办?”

方孝孺作为书生,只能回答:“长江可以抵挡百万大军,江北的船只已经派人全部烧毁,燕军怎么可能飞渡长江?”

七月份,燕王的军队集结完毕,在浦子口对明军发动了猛烈进攻。明军将领盛庸联合众将迎战,成功击退了燕军,再次取得了阶段性的胜利。

此时有消息传出,“燕王打算议和后北归”。或许是因为天气酷热难耐,朱棣本人也感到疲惫,再加上已经占据半壁江山,他可能想先返回北平休整一番,再谋划下一步行动。如果这次朱棣真的撤回北平,之后的历史发展恐怕会变得难以预测。

战争中胜负难料,谁也无法准确判断接下来会发生什么。建文帝作为正统继承人,代表着合法的皇权,这种道德力量对军心和民心的影响是巨大的。一旦这种力量爆发,可能会让燕军瞬间崩溃。

关键时刻,朱棣那位久经沙场的儿子朱高煦率领北方骑兵赶到,为燕军注入了新的活力。

朱棣看到生力军到来,喜出望外,立刻披挂上阵,并拍着朱高煦的肩膀说道:“好好干!世子身体不好。”言下之意是考虑将继承权传给朱高煦。这一句话如同一针强心剂,让朱高煦斗志昂扬,决心全力奋战。

原本建文帝派遣都督佥事陈瑄率领部队增援盛庸,但没想到陈瑄却直接率船队渡江投降了朱棣。

于是,朱棣在长江边举行了庄重的祭祀仪式,随后誓师渡江。燕军的船只首尾相连,旌旗遮天蔽日,金鼓之声震耳欲聋。当天天气晴朗,万里无云,江面平静如镜。尽管盛庸的水军沿江布防了两百多里,但看到燕军如此浩大的声势,将士们无不惊愕万分。心理上的劣势使得他们还未交战便已先输了一筹。

燕军乘船靠近岸边,率先直扑盛庸的主营。"盛庸军队溃败,被追击数十里。盛庸单骑逃脱,其余将士纷纷解甲投降。"

尽管明军水师数量众多,却毫无抵抗便投降了,这足以证明燕军此时的兵威已大不相同。

成功渡过长江后,燕军迅速攻占镇江这一战略要地,随后直逼金陵。

当时,凤阳仍有数万留守军队,但守将认为中都不可轻易放弃,固守中都而未出兵支援。

驸马梅殷在淮安也拥有数万兵力,但由于消息不通,无法采取行动。

建文帝“深感忧虑,在殿庭间徘徊,召见方孝孺询问对策。”

方孝孺不过是一位儒家学者,军事并非其所长。他只能在朝堂上抓住李景隆,指责道:“坏了陛下大事的就是这个贼人。”并请求建文帝下令处死他。

随即,有十八位大臣从朝班中冲出,怒不可遏,争相拳打脚踢,差点当众将李景隆打死。

打了李景隆一顿后,众人火气稍减,方孝孺提出建议:“城中尚有精锐部队二十万,城墙高耸,护城河深邃,粮草充足。应将城外居民全部迁入城内,并把城外木材全部运进城中,使燕军无攻城工具可用,久而久之他们便会自行撤退。”

“建文帝采纳了他的建议。”

于是,在盛夏时节,百姓在烈日下搬运巨木,因饥渴劳累而死者众多。为了逃避拆除自家房屋并将房梁运进城中的苦差,许多人甚至自己放火烧毁房屋,导致大火连续多日未能熄灭。

建文帝乃嫡孙袭统,居正朔之位,竟败于起兵反叛的藩王之手,实是中国历史上一个非常出人意料的结局。

总结起来,建文帝失败原因不外如下:

第一,建文柔仁。燕兵将皆善战骁勇之辈,建文帝竟于大战前下明诏“莫伤害朕之叔父”,不明之至,致使朱棣多次绝处逢生,假使明军在战场上能“擒贼先杀王”,燕军早就冰消败亡。

第二,黄子澄、齐泰、方孝孺皆书生,仓猝行削藩之计,不知兵事,没有什么大的战略眼光,以致于误己误国,最后招致灭族惨祸。

第三,单用一将统帅军队。耿炳文一人统三十万军;李景隆两次败北,一战统五十万,一战统三十万;盛庸一人统二十万。明军“合天下之兵,握一人之手”,而反观朱棣,单旅孤城,利于战不利于守,利于合不利于分。如果当初下令山东、河北诸将各拥众数万,凭城坚守,年深日久,以叛臣贼子起兵的朱棣胜一仗败两仗,又一直逡巡在河北、山西狭窄地带,熬过一阵熬不过两阵,军队人心最终会轰然瓦解。

第四,建文帝彷徨不决,总在关键时刻犯致命错误。如果当时朝廷不招徐辉祖回金陵,而是让他留在原地与徐福合击燕军,很可能扭转整个战场形势,给已经是强弩之末的燕军以致命的最后打击。

另外,纵观整个龙虎斗过程,建文帝一方除盛庸、平安有些智勇外,似乎没有什么特别突出的大帅之才。

这也要“归功”于朱元璋,因为所有有智有勇有力的名将早已连子孙都被株除干净,留下的全是三、四流将领,自然不是燕王朱棣的对手。

金陵城本就多灾多难,恰似那“屋漏偏逢连夜雨,船漏又遭顶头风”。近日,城池的东北角与西南角无端崩塌,朝廷上下慌作一团,连忙调遣士兵和百姓抢修。无论是官员还是平民,都被迫昼夜不息地劳作,怨声载道。

建文帝心急如焚,接连派出李景隆以及多位王爷出城,试图与燕王朱棣议和,甚至提出割地分治、平分天下的条件,只求对方退兵。然而,朱棣态度坚决,声称只要铲除所谓的“奸臣”,绝不妥协。结果,众位王爷皆无功而返,徒增失望。

朝堂之上,“群臣恸哭”,面对危局,有人建议建文帝逃往蜀地,有人主张前往浙江,还有人提议避难湖湘,但众说纷纭,莫衷一是。此时,当初力主削藩的齐秦、黄子澄早已被派往外地“募兵”,建文帝孤立无援,每日忧愁叹息,愤恨地质问:“此事因你们而起,如今却都弃我而去!”

另一边,朱棣担心各地勤王之师会前来救援,于是命令麾下将领日夜商讨攻城策略,力求速战速决。不久,哨探回报称金川门由李景隆把守,朱棣当即决定集中兵力攻打此地。

果然,燕军一到,李景隆便与谷王朱橞打开城门投降。随后,以兵部尚书茹瑺为首的数十名大臣纷纷倒戈,投靠朱棣,并恳请其登基称帝。

最终,在内外交困之下,建文帝无可奈何,只得选择隐退,悄然离开金陵,将皇位拱手相让。这一场权力争斗,以他的失败告终。

壬申殉难

壬申殉难朱棣进入京城之后,迅速采取了一系列行动。他第一时间公布了对建文帝重要臣子如黄子澄、齐泰、方孝孺、铁铉等数十人的通缉令,并对他们展开搜捕。同时,他还对皇宫进行了为期三天的清理,期间大量宫人、女官和内侍被杀,仅有少数曾向他传递消息或表示支持的年长太监得以幸免。

此外,朱棣将建文帝的母亲迁往懿文太子陵进行幽禁,同时处死了建文帝的三个弟弟,以消除潜在威胁。

建文帝年仅七岁的太子朱文奎在混乱中失踪,极有可能已被朱棣下令杀害。

而建文帝的小儿子朱文圭当时只有两岁,尚在襁褓之中,朱棣起初将其囚禁于广安宫,但最终这位幼童也下落不明,推测同样难逃一死。

平息皇宫大火后,朱棣立即召见著名学者方孝孺,要求他起草自己的登基诏书。然而,方孝孺拒绝合作,坚决反对朱棣篡位的行为,最终遭到残酷迫害,牵连家族及亲友八百余人被杀。

方孝孺是建文帝的忠臣,在建文帝遇难后,他身穿丧服在宫门外痛哭。朱棣召见他时,他拒不施礼,只是一味恸哭。

朱棣试图说服他,说自己的行为是效法周公辅佐成王。

方孝孺止住哭泣,质问朱棣:“成王在哪里?”

朱棣回答:“他已经自焚了。”

方孝孺又问:“为什么不立成王的儿子为帝?”

朱棣说:“国家需要年长的君主。”

方孝孺继续追问:“那为何不立成王的弟弟?”这让朱棣很尴尬,亲自下阶对他说:“这是朕的家事,先生不必过问。”

随后朱棣递上方诏书纸笔,表示只有方孝孺能撰写即位诏书。但方孝孺接过纸笔后,只写了几个字就扔到地上,哭骂道:“就算死,也不能起草这个诏书!”

朱棣大怒,威胁要诛杀他的九族。方孝孺毫不畏惧,大声回应:“那就诛十族又能如何!”

最终,朱棣展现出残暴的一面,命令卫士将方孝孺的嘴唇割裂至耳边,并将其十族(九族加门生)共873人全部处死。

方孝孺目睹亲人被屠杀仍坚强不屈,最后在聚宝门外被凌迟处死,年仅46岁。

南京城头阴云密布,方孝孺临刑前挥毫写就绝命辞章:

"乱世劫数谁堪问,奸佞弄权祸朝纲。丹心碧血酬君义,生死何须问短长!"

字字泣血,墨迹未干便从容赴死。

兵部尚书铁铉被押至金銮殿,面对篡位者始终背身而立。朱棣命人施以酷刑,将炙烤的耳鼻塞入其口。铁铉怒目圆睁:"忠良血肉自甘饴!"

最终被凌迟处决,断气前犹高呼"逆贼"不止。其家族更遭灭顶之灾,八旬双亲流放琼州,稚子惨遭虐杀,妻女被充教坊司受尽屈辱。

刑部尚书暴昭面斥新君,朱棣震怒之下先拔其齿,再断手足,最后以利刃寸寸割喉。礼部尚书陈迪面对屠刀凛然不屈,朱棣竟将其六子绑至刑场。

刽子手当众剜下长子鼻舌,强塞入陈迪口中。白发老臣仰天长啸:"天道昭昭,逆贼必诛!"

满门忠烈尽殒于凌迟之刑。

丹墀之上,练子宁怒发冲冠,朝堂斥骂声震屋瓦。朱棣冷笑间,寒光闪过,半截断舌坠地犹自颤动。磔刑架上血肉横飞时,一百五十一具练氏族人尸身已堆满刑场。史载其族中稚童临刑前,犹诵《正气歌》不绝。

兵部尚书齐泰铁链加身赴刑场,每受一刀必高呼"建文正统"。太常寺卿黄子澄三族尽赤,刑场血渠竟日不涸。当刽子手剜其双目时,这位儒臣忽然朗声大笑:"且留清明目,看尔等能猖獗几时!"

监察御史高翔素服上殿,麻衣如雪刺目。朱棣怒极反笑,令武士当廷杖毙。更遣缇骑毁其祖茔,将二百年前棺椁中枯骨与犬马残骸混烧,灰烬撒入秦淮河水。

御史王度等人阖族男丁被缚至明孝陵前斩首,鲜血渗入太祖神道石缝,御史台铜柱尽染丹心。

大理寺丞刘端蓬头跣足被押上殿时,朱棣把玩着玉如意问道:"卿观方、练二公何如人?"

刘端仰天大笑:"煌煌大明柱石!"当利刃割裂其面庞,这位毁容忠臣血溅御案:

"吾面目虽毁,犹胜汝篡逆之徒千倍!"

最终被朱棣持金瓜碎颅,脑浆迸溅九龙屏风。

据《永乐刑典》残卷记载,这场持续三年的诛戮中,仅凌迟刑场每日就要更换三次砧板。南京城隍庙老道曾见阴兵夜行,为首者绯袍玉带,正是方孝孺率万千忠魂索命。

谷应泰在《明史纪事本末》中痛书:"观永乐之狱,方知桀纣之仁",青史斑斑,至今读来犹闻金陵夜雨中的铁链叮当。

当朱棣的屠刀斩尽建文忠良时,其暴虐已非寻常权力更迭的血腥。史家笔锋所指处,最令人发指的并非屠戮本身,而是将礼义廉耻碾作齑粉的恶毒——那些簪缨世家的诰命夫人、诗书传家的闺阁千金,被铁链串成长队押往教坊司。史载某御史幼女年仅十二,麻衣素服间犹带墨香,当夜便被二十余北军壮汉轮番蹂躏,天明时十指尽断仍紧攥着半截玉簪。

教坊司昼夜回荡着撕裂人心的惨叫,被充作官妓的忠臣妻女,每日需"接客"二十余人方得喘息。某尚书夫人不堪受辱自戕,朱棣竟命将其裸尸悬于聚宝门外,任野狗撕咬三月有余。

更令人发指的是,这些女子产下的男婴充作贱籍,女婴则烙上"逆种"印记,待及笄之年再续母业。秦淮河水日夜呜咽,载着数不清的婴尸流向长江。

在这场持续二十二载的人伦浩劫里,惟魏国公徐辉祖如寒梅独放。当锦衣卫破门而入时,这位徐达长子正襟危坐于先祖画像前。

朱棣亲审时,他始终闭目不语,腰间铁券在烛火下泛着幽光——那是太祖赐予徐家"谋逆不宥,余罪皆免"的护身符。新帝想起自己当年潜入徐府求援时,正是这位国公冷眼相对;又念及其弟徐增寿因暗通燕军被建文腰斩,最终掷下硃笔:"削爵幽禁,留此哑木看朕江山!"

直到洪熙元年,教坊司的铜锁终于断裂。当幸存者蹒跚走出地狱时,金陵城的梧桐已黄了二十二次。史载诏书颁布那日,长江忽然逆流百里,六朝古都上空盘旋着遮天鸦群,仿佛万千冤魂在云端书写着血色檄文。谷应泰掷笔长叹时的诘问,至今仍在史册间铮铮作响:"岂有圣主临朝而使人伦尽丧若此耶?"

金殿传胪日,孙日恭的墨卷在龙案上泛着清辉。朱棣凝视着"甲辰科状元"五个朱砂字,忽然暴起掷笔:"竖子安敢以'暴'示朕!"

群臣战栗间,方见那竖排的"日恭"二字在蟠龙纹宣纸上,竟似太祖手书"暴"字碑拓。史载此刻殿外忽起阴风,卷着二十二年前教坊司飘来的碎帛,粘在九龙柱的血迹未消处。

篡位者颤抖的手指划过三甲名录,最终停在"邢宽"二字。当礼部尚书战战兢兢唱出这名字时,满朝朱紫皆悟其机——"刑宽"之音恰如铁索坠地。

老太监目睹永乐帝连夜重写《劝善书》,案头还摊着刚批红的凌迟犯人名册。次日奉天门张榜,新科状元邢宽青衫下的囚衣烙印尚未痊愈,这位因名得幸的士子,实乃三年前铁铉案中侥幸逃生的罪臣之后。

滑稽戏愈演愈烈。午门城楼上新悬"仁德配天"金匾,匾额阴影里却跪着被拔舌的史官。秦淮河画舫突增"禁暴坊",歌女们被迫传唱御制《恤刑赋》,而河底沉着前日被虐杀的谏官尸体。

最绝妙当属刑部新规:凡处决犯人需以锦缎蒙面,美其名曰"保死者尊严",却暗令刽子手改用钝刀。

谷应泰在《明史纪事本末》中冷笔记载:"永乐二十二年秋,帝观《大学衍义》至夜分,忽掷书泣下,敕令焚毁诏狱刑具。当夜教坊司新增枷床十七副。"这位深谙作秀之道的暴君,甚至命画师重绘《永乐仁政图》,图中被族诛的方孝孺竟成俯首称臣状。

直到宣德年间,才有太监曝出内库暗藏"暴"字血碑——以方孝孺颈血为墨,孙日恭断指为笔,录尽建文旧臣万条罪状。

后世史家笑叹:古来帝王多重谶纬,然如永乐帝这般,既行豺虎之实,复慕鸿鹄之声,竟妄想以一字戏法篡改血史,实乃掩耳盗铃之集大成者。紫禁城飞檐上蹲守的嘲风兽,想必也听腻了这出"刑宽"变"仁厚"的荒唐戏码。