你还记得三星的Note7吗?

那个因为“电池门”事件闹得沸沸扬扬的手机。

彼时,三星曾是国内市场上的高端机代表,吸引了无数粉丝关注。

但从那个事件开始,许多消费者对三星的态度似乎逐渐冷却了下来。

再到最近,三星Galaxy S25悄悄发布,没有铺天盖地的宣传,也没有年轻人争相抢购的热情。

如果不是三星的老粉丝,你可能都不知道发布会的那一天普通得就像周一的早高峰。

曾经的旗舰王者,如今变得无人问津。

到底是什么让三星渐渐失去了中国消费者的心?

这不是一件简单的事,背后有故事,也有值得我们细细琢磨的市场逻辑。

时间拨回到前几天的发布会,场地依旧是高大上的主流会展中心,新品发布流程也还算别出心裁。

但是,缺了喧嚣的媒体报道,没有微博热搜,也没有那些疯狂试用测评的视频。

说实话,这场发布会甚至没有“惊喜感”。

S25系列主打“AI智能功能”,甚至非常强调更自然的交互体验。

这话听着不错,但消费者想要听更多的,是实实在在的东西,比如更快的充电速度、更清晰的拍摄效果或者更超前的硬件配置。

价格倒是够高了,最贵一款近万元,但当你看到仍旧维持25W的有线充电功率时,作为消费者,你会觉得这么高的价格值这一点进步吗?

即使有三星死忠粉悄悄安慰自己,“等降价再看吧”,但我们不得不承认,这背后藏着一个冷冰冰的事实——国产手机早已经走得更远了。

消费者的选择很多,三星的吸引力却越来越少。

先不说AI交互的技术水平,单看市场反响,就知道这个卖点并没有打动多少人。

其实,搞技术突破并不是三星的问题,问题在于产品与中国用户需求之间的距离。

三星频频提及AI,说它可以如何提升用户体验,但对于普通用户来说,买台手机最重要的还是基础功能要强悍。

比如续航要久、散热要好、拍照效果符合心理期待。

国产手机品牌在这方面往往下了更多苦功。

今年发布的多款国内旗舰机,散热技术、充电速度甚至影像处理能力都已经领先行业。

而三星,却因为芯片设计问题,S25系列的一些机型甚至还被爆出发热严重,这些问题让AI功能变得更像无用的噱头。

你或许会问,如果消费者对AI的需求没那么高,那为什么苹果也在尝试这样的技术?

一对比你就明白了,苹果不仅在技术细节上追求极致,还注意到中国用户有更多的本地化习惯,甚至特别打造了中国专属的功能。

而三星的AI技术看似高级,但对于国内日渐细腻的用户需求来说,却多少显得有点儿“水土不服”。

如果说技术问题只是一个部分,国产手机的强势崛起才是更值得关注的重点。

过去几年,vivo、华为、小米等国内手机品牌在高端市场站稳了脚跟。

比如华为最新发布的Mate系列,就在芯片上打破技术桎梏,甚至有网友打趣道,“年年都在创造奇迹”。

再看看小米,已经把性价比和性能拉满到极致。

而OPPO和vivo的拍照技术,更是吸引了很多年轻一代特别是女性用户。

一方面是国产品牌稳扎稳打,另一方面却是三星的节奏越来越慢。

相较于创新,三星给人的印象更像是个“高冷”品牌。

出问题就降价卖货的做法曾经管用,但当国产品牌开始主动拥抱市场,不断提升产品质量并优化用户体验,消费者还有什么理由回头去为落差巨大的高价产品买单呢?

再来聊聊“双标”争议,这或许是三星在中国市场败北的重要原因。

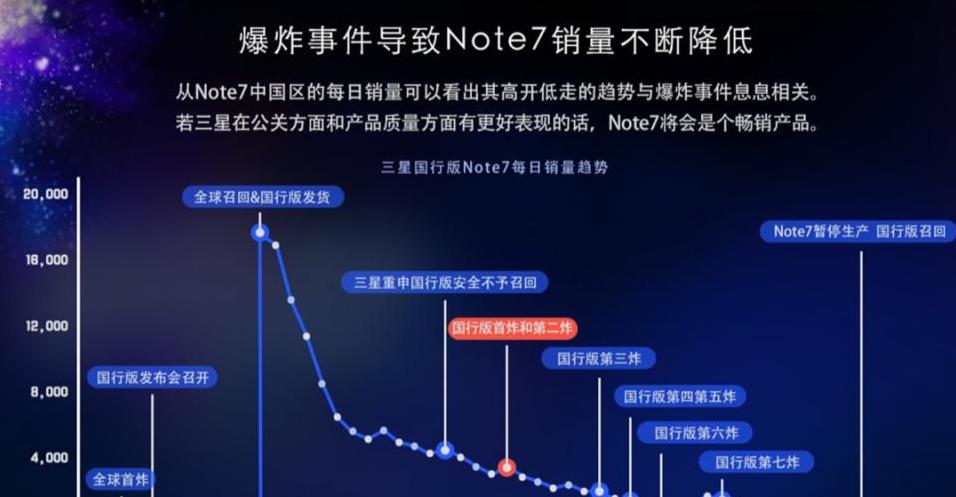

许多消费者对三星的失望,可以追溯到几年前的“电池门”事件。

当时三星在全球范围内召回爆炸频率高的Note7手机,但唯独没有包括中国市场。

面对国行版本频繁出现的爆炸案例,三星原本可以用实际举措挽回消费者的信心,但其态度却多少显得冷漠。

除此之外,三星对中国市场的“特殊待遇”还远不止一次。

去年新机上市时,海外用户可以享受高配免费升级等福利,而国内消费者却需要全款购买,获得的优惠也仅仅是赠送耳机。

这些事件一步步积累,刺痛的是中国消费者,也让三星品牌逐渐变得可有可无。

信任的消失是缓慢的,但一旦失去,就很难再被弥补。

三星曾经是中国智能手机市场的骄傲,但如今却很难再次进入主流视野。

其实,这背后不仅仅是产品力的不足、市场策略的失败,更反映了一个品牌对消费者情感的疏远和对市场需求的忽略。

而在竞争愈发激烈的今天,三星若不改变,也许不仅仅是中国市场,美国、欧洲甚至全球的地位可能都会遭遇挑战。

最后想说,市场更替中,每一款手机都是一个时代的缩影。

对三星来说,与其怀念过去,不如通过真正的行动告诉消费者:品牌还在意你的选择。

如果有一天我们再见到三星惊艳的新品,也许,那会是一个“全新的三星”在努力回归消费者心中的故事。

梦回零零年代

睡桥洞的小编肯定买不起三星