感谢所有朋友的支持。请注意,本文为免费内容,不产生任何费用,可安心阅读。

在七八十年代,物资虽然匮乏,但商品质量可靠,没有盗版与假货的困扰。即便是存在瑕疵的产品,也不会被当作正品出售。

昔日,我们购置物品的主要场所是百货公司和供销合作社。这些地点对我们而言极具吸引力,即便没有购买的需求,我们也乐于前往,只为拓宽视野,满足好奇心。

这些物品记录了历史的进程,同时也反映了一代人经历过的坎坷时光。它们静静地躺在那里,无声地讲述着过往的故事,让人们能够窥见那一代人所走过的曲折道路。这些物品不仅仅是物质的存在,更是那段历史的见证者,它们见证了时代的变迁,也承载了一代人的记忆与情感。通过这些物品,我们可以感受到那一代人经历的艰辛与不易,也可以看到他们在困境中不屈不挠的精神。它们让我们明白,历史是由无数个这样的瞬间组成的,而每一个瞬间都值得被铭记。因此,这些物品不仅仅是过去的遗物,更是连接现在与过去的桥梁,让我们能够更好地理解历史,也能够更加珍惜当下的生活。

岁月匆匆,转瞬之间,四五十年如流水逝去。当下的你,是否还能忆起那些旧物品,以及与之相关的往事点滴?

在七十至八十年代,电影播放设备占据了重要位置。当时,影院中主要依赖机械式电影放映机来展示影片。这些放映机通过精密的机械设计,能够将电影胶片一格一格地匀速拉动,并通过强光源投射到银幕上,为观众带来生动的影像体验。操作这些放映机需要一定的技术,放映员需经过培训,掌握启动、停止和调整放映速度等技能。同时,他们还需时刻关注胶片的状态,确保播放过程顺畅无阻。除了基本的放映功能,当时的电影放映机还具备一些附加特性。例如,一些高级放映机能够支持多种格式的胶片,以适应不同影片的需求。此外,部分放映机还配备了音响系统,使观众在观影时能够享受到声音与画面的同步效果。尽管当时的电影放映技术相对简陋,但这些设备却为无数观众带来了难忘的观影时光。随着科技的进步,电影放映机也在不断更新换代,但七十至八十年代的那些经典机型,仍然在许多人的心中留下了深刻的印象。

往昔时光,娱乐活动匮乏,既无电子产品的普及,也缺乏丰富的视听节目,就连电视机也属难得之物。在这样的背景下,观影成为了大众的共同爱好。每当一部电影放映完毕,人们总会津津乐道,持续讨论数日之久。

过去电影的种类远不及今日丰富,主要局限于战争与爱情两大类。记得在乡村的夏日里,村里时常会安排几场露天电影的放映活动。

晚餐结束后,各家各户拿着小凳子外出抢占观看地点。记忆中最鲜明的影片包括《地下抗战》、《布雷作战》、《铁路英雄》、《真功夫陈真》以及《武术大师霍元甲》。

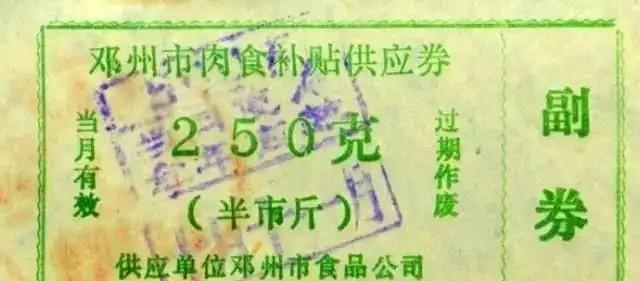

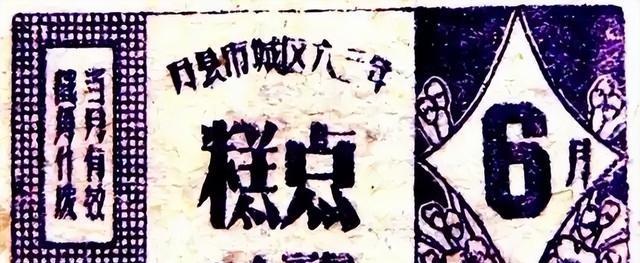

七十年代,中国实行了一种特殊的票证制度,其中就包括粮票。在那个时代,粮票是人们购买粮食的重要凭证。由于物资相对匮乏,政府为了合理分配粮食资源,推出了粮票制度。每个人根据自身的身份和需求,能够获得一定数量的粮票,用以在指定的粮店购买大米、面粉等粮食。粮票的发行和使用,体现了当时社会对粮食供应的严格管理。人们必须凭借粮票,才能购买到生活所需的粮食。这一制度在很大程度上保障了粮食的公平分配,确保了大多数人的基本生活需求。随着时间的推移,社会经济逐渐发展,物资供应日益丰富。到了后来,粮票制度逐渐退出了历史舞台,被更加灵活多样的市场供应方式所取代。但七十年代的粮票,作为那个特殊时期的产物,仍然被人们所铭记。

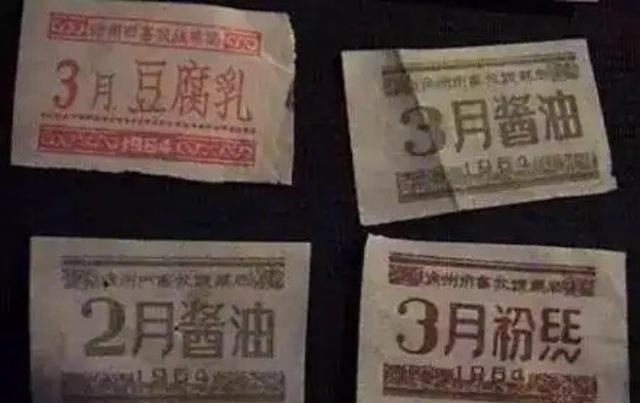

在那个时期,粮食和各类物资均极为匮乏,所有物品均实行定量分配。那么,如何进行这种定量控制呢?答案就是依靠各类“票证”。

购买物品需结合货币与票证,且这些票证还区分全国性和地方性使用。那是一个即便有钱,也不一定能顺利购得所需物品的时代。各类消费场景下,无论是生活必需品还是其他商品,都需要通过货币与特定票证的组合来完成交易。而这些票证并非一概而论,它们有着明确的适用范围,有的在全国范围内通用,有的则仅限于特定地区。这样的购买方式,使得即便手头拥有充足的货币,也不一定能够随心所欲地购买到自己想要的物品。因为很多时候,关键不在于你有多少钱,而在于你是否拥有相应的票证。因此,在那个时代,人们不仅要关注自己的经济状况,还要时刻留意票证的获取和使用,以确保能够满足基本的生活需求。

七十年代,柴油券与火柴券是日常所需,那时石油稀缺程度堪比黄金,尽管柴油相较于石油还算多见,却也主要用于公共用途。

七十年代末,购买肉类需凭票证,当时最为抢手的是肥猪肉,因其可熬制猪油。相较于肥肉,排骨与瘦肉往往乏人问津。记得那时,猪肉的价格大约是每斤七毛多钱,而且还需搭配肉票购买,实行定点限量销售。若是去晚了,便可能空手而归。至于牛羊肉,其价格相较于猪肉,稍显亲民。

七十年代,慈溪地区流行的是肥皂票。那时候,肥皂通常被称作“胰子”,形状为长条形。它的售价大约是三毛左右,既没有香味,气味也不甚宜人,然而,在清洁衣物方面却颇为有效。

上世纪80年代,宜春地区粮食与油脂公司发行了一种豆制品票券,该票券可用于兑换豆腐或其他各类豆类制品。这些豆制品与大米、白面处于同等地位,都是当时居民日常饮食中的重要组成部分。

在80年代,人们常用的是酱油券、腐乳票以及粉丝券。那时,酱油作为一种日常调味品,其供应并不像现在这般充裕,家家户户都需要凭借酱油券前往商店购买。同样的,腐乳作为一种风味独特的食品,也受到了人们的喜爱,但同样需要腐乳票来获取。而粉丝,作为一种常见的食材,在当时也是凭票供应的商品,粉丝券成为了人们购买粉丝的凭证。这些票据反映了当时社会经济的一种特殊状况,物资相对匮乏,需要通过计划分配的方式来满足人们的基本生活需求。尽管如今这些票据已经成为了历史,但它们所代表的那个时代,却依然值得人们回忆与反思。

七十年代,武汉流行的是“板凳票”,这种凭证被用来限制各类商品与食品的购买数量。那时,无论是大件商品还是日常食品,都需凭票购买。尽管如此,私下里仍存在“黑市”,人们可以在那里秘密交换所需物品。然而,公开的交易活动受到严格监管,一旦被发现进行非法买卖,就可能被冠以“投机倒把”的罪名,面临严重的后果。

七十年代流行的电灯配额凭证,反映了当时电力尚未全面覆盖至每个家庭的情况,且电力使用受到一定限制。尽管如此,市区内的大部分住宅已经接入了电力供应。

七十年代,上海居民依赖煤球票获取燃料。那时,燃气尚未普及,城市中仅有少数家庭能享受到暖气,而这些暖气大多来源于工厂锅炉,集中供暖十分罕见。冬季,大部分居民依赖烧煤来取暖,同样,烹饪也主要依靠煤球。

七十年代末期,军用棉布票扮演着重要角色。进入八十年代之前,布料供应相当匮乏,尤其在农村地区,即便是零碎的布片也备受珍视。人们的衣物裤子,常常布满补丁,真实情况是,一件新衣穿三年,旧衣再穿三年,缝补之后还得继续穿三年,这种说法毫不夸张。

七十年代,糕点极为罕见,即便在供销社也难以多见。同样,白糖、红糖及糖块也十分匮乏。在那个时代,若有客人来访,能端上一杯白糖水,已算是极为热情的招待。而若前往孕妇家中探访,带上红糖和鸡蛋,则会受到特别的重视,由此可见当时糖制品的珍贵程度。

我未曾料到,七十年代还存在着粪票这一事物。经过查阅相关资料,我得知在那个时期的农业生产中,粪便扮演着至关重要的肥料角色。就连市区公厕内的粪便,也能够进行售卖,价格大约为一毛五每担。如此想来,确实在那个年代的冬天,能见到工人在公厕下掏粪。而到了八十年代的一个夏天,我还亲眼目睹过抽粪车在运行。

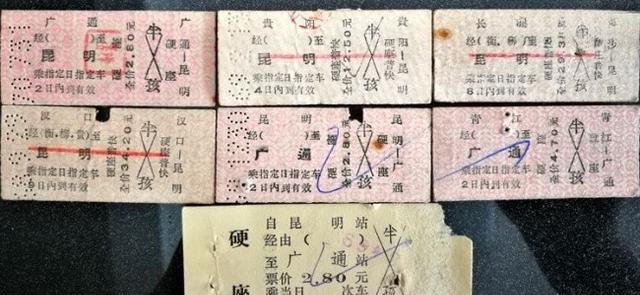

上世纪80年代初,硬纸板制成的火车票较为常见。当时,乘坐火车的旅客数量有限,车票价格普遍维持在几元的水平。进入80年代中后期,选择火车出行的乘客数量逐渐增加。到了90年代,随着下岗职工人数的增多,铁路运营也相应地变得更加繁忙。

七十年代,农村家庭中常见的一种工具是风箱。那时,大部分农村采用烧火方式烹饪,风箱起到了调节火力大小的关键作用。同样,城市中也有许多家庭依赖烧火,因此风箱并非罕见之物。

七十年代,上海制造的206型留声机颇为引人注目。在那个时代,能够发声的家用电器相当稀少,诸如留声机和收音机之类的产品极为抢手。它们不仅价格高昂,而且购买起来也相当不易。

七十年代的广播设备,回想起六七十年代,无论是城市的工厂区域还是农村地区,广播喇叭都极为普遍。那时,广播一天三次准时响起,内容涵盖重要通知、新闻播报,还有评书、歌曲以及书籍朗读等。这些节目为我们的闲暇时光增添了不少欢乐。如今,五十年过去,仿佛还能隐约听见那个时代的广播声,不禁让人感慨时光飞逝,岁月匆匆。

在七八十年代,收音机是老年人极为喜爱的物品。他们最常聆听的是戏曲节目与新闻报道,无论走到哪里都会随身携带,十分珍视。

七八十年代流行的老式二八大杠自行车,回想起那时,这种自行车的价格大约在一两百元左右,而且购买还需凭自行车票。在那个没有私家车的年代,市民除了乘坐公交车外,主要依靠的就是这种自行车。它能前后载人,一家三口出行都极为便利。进入八十年代末到九十年代,自行车迎来了普及时期,街道上随处可见自行车的身影。尤其在上下班高峰时段,自行车道的拥挤程度甚至超过了现在的汽车道路。

七十年代,蒲窝地区的冬日远比现今寒冷。在那个布匹与棉花供应紧张的时代,人们为了抵御严寒,纷纷施展各自的方法。那时的劳动者展现出非凡的智慧,尝试利用一切可用之物。当时流行的一种鞋便是由蒲殿草编织而成,穿在脚上能带来温暖。

七十年代使用的取暖笼,是农村地区冬季用于保暖的一种器具,可能亲眼见过它的人并不多。那个时代的取暖笼,设计简单却实用,专为抵御寒冬而制。它在农村家庭中扮演着重要角色,为人们在寒冷的季节里带来一丝温暖。尽管如今可能已鲜有人知晓这一物件,但在当时,它却是许多农村人冬天不可或缺的生活用品。

七八十年代,让人记忆深刻的火柴上常印有“喜”字。尽管如今火柴已难觅踪影,但那一瞬间划燃火柴的动作,以及火柴熄灭后留下的独特气息,仍深深烙印在脑海中。即便是现在,仿佛仍能嗅到那股味道,它是一种奇妙的记忆标识。

七八十年代,人们常能见到一种特别的纸篮子。那时,废物利用颇为流行,这种篮子便是由废纸和废旧纸箱制成。制作时,先将纸和纸箱浸泡成浆状,然后手工捏塑成型。记得,为了美观,人们还会用各类印有图案的纸盒,如香烟盒等,贴在外层装饰。这样的篮子成品相当结实,虽然不耐水,但防潮性能良好。

这种烛台在20世纪七八十年代颇为普遍,那时尽管许多家庭已接通电源,但仍有许多人不愿轻易使用电灯。加之电力供应不稳定,时常有供电时间限制,停电现象也颇为频繁。因此,在那无数个夜晚,蜡烛成为了我们度过黑暗时光的重要伴侣。

在七十到八十年代,常见的是一种特定的灯具,它能容纳煤油或是蜡烛残段,尽管煤油作为燃料更为普遍。这种灯具设计实用,既可用于放置煤油,也能适应蜡烛。在当时,由于煤油相对容易获取且成本适中,因此它作为照明燃料的使用更为频繁。随着时代的发展,尽管这种灯具已逐渐淡出人们的日常生活,但在那个特定时期,它无疑是许多家庭不可或缺的照明工具。

存在另一种油灯设计,其基座为一个玻璃制的储油瓶,配备有可调节的灯芯。灯头的上方装有一个灯罩,该设计旨在减少油烟产生的同时,提升照明亮度。相较于马灯,这种油灯在功能上更为先进。

在20世纪70至80年代,木质鞋楦是普遍使用的工具。那时候,大多数鞋子都是由家中的长辈或是女性成员亲手缝制,这样的鞋子不仅穿着舒适,而且非常耐用。木质鞋楦作为辅助工具,在那时相当常见。

在20世纪70年代和80年代,秤杆与秤砣是常见的称重工具,人们对它们应当不会感到陌生。然而,这类传统秤具往往存在重量不准确的问题。到了90年代,电子秤开始崭露头角,并逐渐取代了传统的秤杆和秤砣。

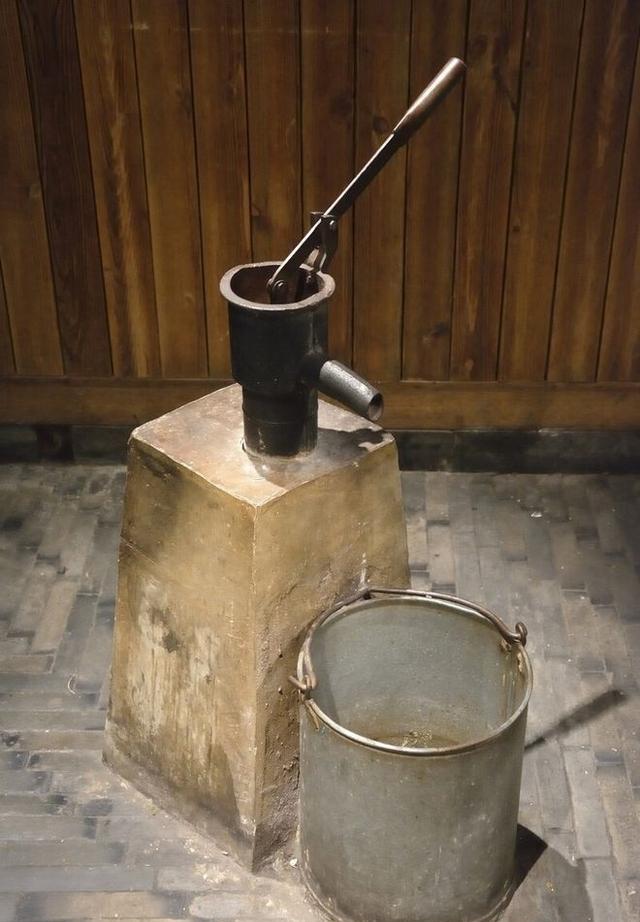

在70年代和80年代,自来水并不普及,人们主要依赖压水井来获取水源。那时候,有的人家嫁女儿,女方的叔叔或哥哥还会特意在男方家里打一口井,作为陪嫁的一部分。在城市的小巷里,常常能看到集中的水井,居民们排队等候挑水。而在乡下,水井通常用麻绳和摇把来操作。

七八十年代流行的军用背包,在当时深受年轻人喜爱,成为热门物品。学生们上学时,背的大多也是这类背包。

是否有人知晓这件器具?它名为连枷,以往在农村地区,农民们常用它来为豆类或高粱等庄稼进行脱粒处理。我未曾亲眼见过,对其运作机制也不甚了解。若有人熟悉此器具,请在留言区分享相关信息。

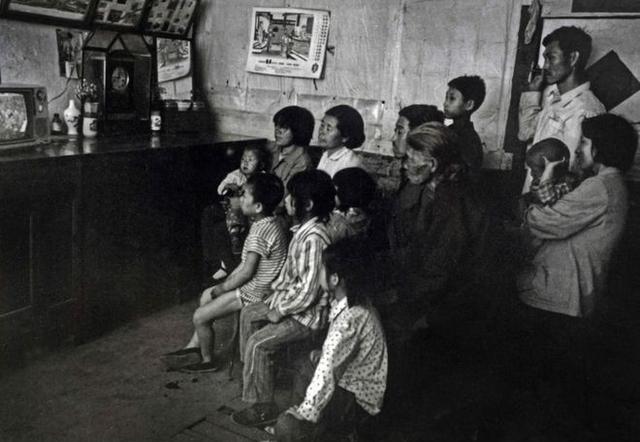

上世纪七十至八十年代,黑白电视机成为了衡量邻里交往的一个关键标志。那时,若哪家拥有一台电视机,邻里间关系融洽的,到了晚上,便会吸引众多大人小孩纷纷前来聚集。即便是播放广告,大家也都会看得十分投入。这种温馨和谐的场景,如今已难以重现。

80年代流行的小猫造型镜子,极具吸引力。其一面设计为萌趣的小猫图案,另一面则是一面小巧的镜子。这款镜子常被用作婚礼赠品,既喜庆又受欢迎。

上世纪80年代,折叠纸扇广受欢迎,其上的图案丰富多样。进入90年代,这种纸扇的图案设计变得更加丰富和多元化。

上世纪七八十年代流行的这套茶具,在当时可以说是家喻户晓。印象中,还有蓝色的款式,令人回味无穷。那时候,无论是城市还是乡村,几乎家家户户都能见到它的身影。它的设计简单大方,实用性很强,深受人们的喜爱。蓝色的款式同样备受欢迎,成为了不少人记忆中的一部分。如今回想起来,那套茶具不仅仅是一种生活用品,更是一种时代的象征。它见证了那个年代的岁月变迁,也承载了无数人的回忆与情感。

上世纪80年代,琉璃制成的烟灰缸款式多样。其中,几种设计尤为突出,如形似喇叭花的、椭圆形的以及鱼嘴状的。这些设计都富含美好寓意,成为了当时婚礼上不可或缺的物件。

存在一种以天鹅为造型的烟灰缸,彼时的玻璃制造工艺水平相当可观,众多产品均实现了出口。

80年代的鱼形花瓶,现今还有多少人留有印象?它曾是婚礼上的常见摆设,一眼望去便觉充满欢乐氛围。

上世纪80年代,存在两款流行的包:一款是帆布材质的防水旅行袋,另一款则为常见的公文包。其中,旅行袋多用于出差,而公文包则备受当时知识分子的青睐。总的来说,那个时代背包的种类相对有限,但它们都具备一个共同点,那就是坚固且耐用。

在80年代,孩子们心中最渴望的装扮是绿色军装、宽边大帽和解放牌鞋子,这些成为了拍照时不可或缺的道具。而他们身旁摆放的热水瓶,也是那个时代的特色。从照片中可以推测,这个家庭在当时的生活水平相对较高,因为家中已经拥有了录音机和电视机这样的现代设备。

上世纪80年代,毛线商品极为抢手。当时的人们擅长手工,倾向于自制衣物、毛衣和鞋子。由于市面上的成衣数量稀少且价格高昂,大多数家庭不愿购买,更倾向于自己动手制作。特别是手工编织的毛衣,样式多样,既保暖又实用,还能节省开支。这些毛衣穿旧之后,还可以拆解重新编织。

在80年代,小型灯泡常被应用于手电筒之中,而一号电池则是广泛使用的电源之一。那时,手电筒是小灯泡的主要应用场景,人们常常借助手电筒在夜间或光线不足的环境中照明。同时,一号电池因其尺寸适中、电量稳定,成为了许多日常用品,如手电筒、收音机等设备的标准电源配置。无论是家庭还是户外,一号电池都因其可靠性和耐用性而备受青睐。

上世纪七八十年代,铁质手电筒颇为常见,体积较大的款式通常需要三节一号电池供电,而较小的则使用两节。在当时,手电筒是每个家庭不可或缺的实用工具。相较于八十年代,七十年代时手电筒显得更为稀缺,到了八十年代,其普及程度有所提升。

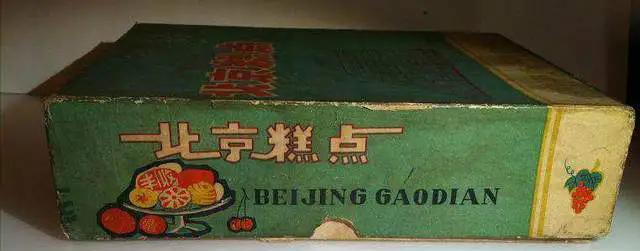

80年代的北京,糕点包装种类有限,主要有江米条、牛舌饼和鸡蛋糕等几款。经济状况较好的家庭会时常品尝这些糕点,而对于普通家庭而言,通常只有在过年过节或探访亲戚时才会购买。至于生活条件较差的家庭,这些糕点几乎是想都不敢奢望的。

七十至八十年代,糖水罐头是稀罕物,价格不菲,一罐往往需花费数元。起初,市场上仅见黄桃罐头,品种单一。步入八十年代中后期,随着民众生活质量的提升,罐头种类逐渐增多。尽管平日里较少食用,但一旦生病感冒或发烧,父母便会买来罐头作为慰藉,食用后似乎病情都能有所好转。这段记忆,成为了许多人童年时光的一部分。

在七十至八十年代,有一种特色的暖瓶,其外壳是由镂空的铁皮制成。七十年代时,这种暖瓶较为常见。然而,进入八十年代后,随着塑料外壳暖瓶的问世,镂空铁皮暖瓶便逐渐淡出了人们的视野,变得不那么常见了。

80年代常用的煤油炉,其基座内填充的多为柴油,作为一种普遍存在的取暖工具,却暗藏不小的安全风险。

七十年代流行的上海凤凰牌打火石,或许亲历过的人并不算多。起初,这种打火石颇为实用,在日常生活中占据一席之地。然而,随着火柴盒式打火机的问世,打火石逐渐退出了历史舞台,变得不再流行。

上世纪80年代,龙凤图案的香皂盒颇为流行。那时,带有红色双喜字的铁盆、香皂容器以及塑料梳子,构成了许多家庭婚礼上的标配。这些日常用品上,常可见到鸳鸯、喜鹊、龙凤或是双喜字样,它们不仅是装饰,更寄托了人们对幸福生活的期盼。

在80年代,海鸥洗发膏虽包装简约,却非寻常之物,并非每户人家都能轻易享用。彼时,众多家庭仍依赖于碱面来进行头部的清洁。

此外,存在一种名为灯塔的洗发用品,在那个时代,洗发水几乎未曾露面,而洗发膏则一直沿用至90年代。

七十年代,东方红牙粉颇为流行,老一辈的人常称赞其效果胜过牙膏。这种说法是否确切无从考证,但在那个时代,牙粉普及之时,牙膏确实尚未广泛出现。

上世纪80年代,上海产的花露水十分流行。在那个时代,香水并不常见,这种花露水成为了抢手商品,一瓶都很难得到。

在80年代,有几款极为典型的护肤品广受欢迎,其中包括友谊雪花膏、香紫,还有一种被称作哈喇油的产品。那时,护肤品的种类相对有限,主要就是这些。

80年代的万紫千红护肤霜,在春秋季节尤为受欢迎。那时风力较大,手部或嘴唇容易干燥开裂,人们便会涂抹一些这种护肤霜。其效果显著,使用体验极佳,同时散发着宜人的香气,十分好闻。

上世纪80年代流行的雪花膏与增白粉蜜,其功能是否与现今的粉底液相近?是否有朋友曾经使用过这些产品?它们的实际效用如何?在那个年代,雪花膏作为常见的护肤品,被许多人所熟知。而增白粉蜜,则是一种带有美白效果的化妆品。这两种产品是否能在某种程度上,与现在的粉底液相提并论,这是一个值得探讨的问题。对于曾经使用过雪花膏和增白粉蜜的朋友来说,你们对这些产品的体验如何?雪花膏是否能有效滋润皮肤?增白粉蜜是否能让肤色看起来更加均匀?这些实际的使用效果,对于了解这些产品的特性至关重要。粉底液作为现代化妆品的一种,其主要功能是遮瑕、调整肤色,并具有一定的持久性。与之相比,80年代的雪花膏和增白粉蜜,或许在功能上有所差异,但在追求美丽肌肤的初衷上,它们却是相似的。因此,对于那些有过使用经历的人来说,分享你们的真实感受,将有助于我们更全面地了解这些产品的实际效果。

上世纪80年代,痱子粉的包装上常印有胖乎乎的婴儿图案,这种设计在当时极为流行。同样的风格也体现在挂历和贴画上,这些物品在新婚家庭中尤为常见,通常会被贴上两张。有一种说法是,多看这类图案,将来生的孩子就会长得漂亮。不过,这种说法是否真有科学依据,就不得而知了。

在七十到八十年代,糖精较为常见。那时白糖供应不充足,因此糖精的使用更为频繁,特别是在八十年代。无论是制作窝窝头、玉米饼子,还是爆米花、饮料等食品,糖精都常被用作甜味剂。

你是否还记得80年代风靡的洁净洗衣粉品牌——活力28?其广告宣传深入人心,市场表现同样出色。

上世纪80年代,有一种香皂名为郁金香皂。在那个时候,任何带有香味的产品都备受青睐。不论是什么类型的香氛物品,在那个年代都能赢得人们的喜爱。郁金香皂作为其中的代表,因其独特的香气,成为了许多人的日常选择。它不仅仅是一种清洁用品,更承载着那个时代人们对美好生活的向往和追求。总的来说,80年代的郁金香皂,以及其他带有香味的物品,都因其独特的魅力,在当时社会中广受欢迎。

80年代流行的发油,是当时年轻人追捧的时尚单品。无论是男青年还是女青年,都会在头发上涂抹这种发油。从远处看,他们的头发都显得非常光亮。

七八十年代,备受欢迎的蛤蜊油曾风靡一时,多数人应该都用过。它堪称早期的护手产品。那时,许多人从事农业劳动,家中没有热水器,也没有保护手部的手套。寒冬时节,人们甚至还得用冷水洗衣服,导致手脚容易干裂。蛤蜊油的主要功效就是减轻这种干裂情况。

谈及七十年代流行的迎春牌香烟,对于众多烟民而言并不陌生。关于它的售价,是否还有人能回忆起具体数字?

那时,市场上还有前进牌和许昌牌的香烟,同样享有相当的欢迎度。依稀记得有这么一句话描述它们:“经济之选官厅烟,奢华之风迎宾见,中等消费东风伴。”

在80年代,尽管卫生纸已经存在,但多数家庭并不常使用它。那时,很多人更倾向于利用报纸等物品来满足日常需要。卫生纸往往只在一些特殊场合才被拿出来使用,因为在平时,人们往往因为经济考虑而不愿意购买。

红色塑料梳子镶嵌着喜字图案,堪称传统之选,几乎每家每户都能寻见它的踪迹。

七八十年代的毛巾品质相当可靠,尽管初用时不算特别柔软,但经过长时间使用后会变得异常舒适。一条毛巾往往能陪伴人们数年之久,人们都不愿轻易丢弃。当然,这也反映了那个时代人们的节俭习惯。

80年代的绿色牙具筒,已成为那个时代的一个记忆符号。现今,尽管类似的牙具筒仍在市面上出售,但它们已很少被实际使用。那个时代,绿色牙具筒是许多家庭的日常用品,承载着日常生活的点滴。而现今,随着生活方式的变迁和卫生习惯的改进,人们更多地选择了其他形式的收纳工具来放置牙刷等物品。尽管如此,这些牙具筒的存在,仍然让人们能够回想起那个简单而纯朴的年代。它们不仅是实用品,更成为了连接过去与现在的纽带,默默诉说着时代的变迁。

在20世纪70至80年代,东风牌缝衣针颇为流行。那时,家家户户的针线盒中,这类针具十分常见,且规格多样,满足不同需求。

上世纪80年代,孩子们有一种玩具,按下按钮后,会展示出《西游记》相关的画面。这类玩具种类繁多,人们通常称之为“图像放映器”。

在七十到八十年代,口琴与手风琴颇为流行,学校里甚至为这两种乐器开设了专门的课程。此外,算盘也被纳入教学内容之中。那时候,能够吹奏口琴的人相当抢手,深受大家喜爱。

你是否还记得那种小型扩音喇叭?它也是80年代孩子们的玩具之一,只不过因为它的声音较大,容易打扰到他人,所以没少受到责备。

80年代流行的笔记本夹子,在90年代变得更为普遍,其上的图案样式颇为丰富。

在80年代,人们普遍偏爱饮用的是一种由高粱酿造的白酒,包括那些散装售卖的品种,其酒精浓度确实非常高。

原文概述(示例,具体内容未给出):原文可能描述了一个人的一天生活,包括早晨起床、吃早餐、上班工作、午休、下午继续工作、下班回家、晚餐和休息等情节。一天从清晨开始,他按时醒来,没有过多犹豫便起了床。简单洗漱后,他为自己准备了一份营养均衡的早餐,确保一天开始时精力充沛。吃完早餐,他整理好个人物品,准时出门前往工作地点。到达公司后,他迅速进入工作状态,开始处理一天的任务。无论是处理文件、参加会议还是与客户沟通,他都显得专业且高效。午餐时间,他选择了一份轻食,快速补充能量后,便回到工作岗位继续下午的工作。下午的工作中,他同样保持了高度的专注和效率,确保了各项任务的顺利完成。下班铃声响起,他收拾好东西,离开公司回家。到家后,他换上舒适的家居服,与家人共享了一顿温馨的晚餐。晚餐过后,他进行了一些轻松的休闲活动,如阅读或散步,以帮助自己放松身心。随着夜幕的降临,他逐渐感到困倦,于是洗漱完毕后便上床休息,为第二天的新生活养精蓄锐。

感激各位摄影师留下的精彩瞬间,使现在的我们能够重温昔日的欢乐记忆。

作者提示:以下内容为重新阐述的观点:我想分享一些信息,这些信息将以全新的方式表达,确保与原有内容有较大差异,同时保留其核心意义。在表述时,我会避免复杂的修辞和过多的情感色彩,力求语言平实流畅,既不太随意也不太刻板。我将会对句子结构进行调整,替换部分词汇,以减少与原文的相似性。在这个过程中,我会尽量简化句子,避免冗长和复杂的描述,确保信息传达清晰明了。同时,我会减少使用形容词和成语,以及过多的细节描绘,让内容更加直接和简洁。整体而言,虽然表达方式不同,但所传达的信息将与原文保持一致,且字数相近。现在,让我们开始正文部分,不再添加额外的说明或注释。

为了更有效地展示本地特色,结合图文至关重要。在确定图片位置时,我广泛查阅了相关资料,并咨询了多位当地专家。整篇文章耗时六个多小时才得以完成,过程颇为繁琐。然而,作为非本地人,我难以保证文中不存在疏漏之处。

翻阅旧照片能让当今的孩子们一窥昔日城市的景象,学会珍惜现今的生活。同时,这些照片也能让曾经亲历的人重新回味青春岁月。鉴于部分照片源自网络,其被转发的次数已难以计数,许多照片的拍摄者及原版出处已无从得知。对于已知的信息,我会进行标注。若存在版权问题,请随时与我联系,我将迅速采取更正或删除措施。

衷心感谢每位朋友的扶持与认同,我在此表达深深的谢意。

(以下内容基于网络资料整理,部分图片来源不详,若存在版权问题,敬请联系,我将迅速采取措施进行修正或移除)部分图片素材搜集自网络,其拍摄者信息未明确标注。在使用过程中,我高度重视图片的版权归属。若您发现任何可能涉及版权争议的图片,请随时与我联系。收到反馈后,我将第一时间进行核实,并根据实际情况进行更正或删除处理,以确保所有使用的图片均符合版权法规要求。