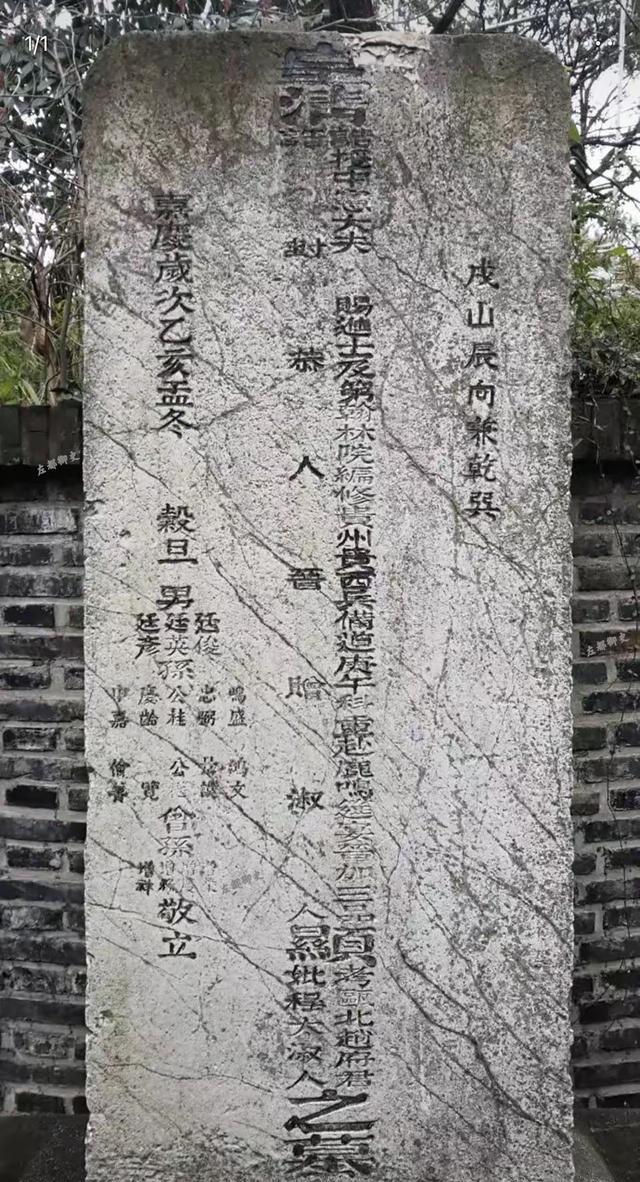

有一位山东的读者发来一张图片,内容是一通墓碑,上面写有相关的职衔,让御史给解读一下其祖上的具体的官职身份。

从墓碑内容来看,这是一个夫妻合葬墓,如果对清代的官制制度没有一个较为全面认识的话,那么乍一看是没有什么问题的。不过,从御史掌握的信息而言,这个墓碑的内容还是有问题的。

墓碑上的信息包括具体的年份、封赠、出身、本职、恩荣加衔等,御史下面就挨个进行解释。

【1、封赠】

图片中男主人有“皇清诰授中宪大夫”字样,女主人则字迹模糊难以辨认。“皇清”看起来很高大上,其实在清代的墓碑上却是十分常见,不仅限于官宦人家,一般的普通百姓死后,墓碑上打头的也是“皇清”二字。

“诰授中宪大夫”才是文官的专属特权和身份的体现,“诰授”即朝廷以书面形式授予的。按照清代的封赠制度,文官是以品级高低为原则的:

正一品授光禄大夫,从一品荣禄大夫,正二品资政大夫,从二品通奉大夫,正三品通议大夫,从三品中议大夫,正四品中宪大夫,从四品朝议大夫,正五品奉政大夫,从五品奉直大夫。

六品以下的就不能称“大夫”了,正六品为承德郎,从六品儒林郎,正七品文林郎,从七品征仕郎,正八品修职郎,从八品修职佐郎,正九品登仕郎,从九品登仕佐郎。

对号入座,图片中的“中宪大夫”就是正四品文官的封赠,这一点是没有毛病的。

【2、赐进士及第翰林院编修】

这一条是注明官员的出身。清代的文官分为正途、异途,正途中又有科甲、贡、监、荫等名目,其中的科甲特指举人、进士,也是文官出身中政治地位最高的。

按照清代的科举功名制度,殿试中分为一二三甲进士,各有专属名称。一甲三名(状元、榜眼、探花)赐进士及第,二甲赐进士出身,三甲赐同进士出身。

理论上来说该读者的祖上应是乾隆朝或嘉庆朝的一甲进士,要不然也不会写上“进士及第”的字样,至于是第几名没有写,但可以肯定不是状元。

为何这么说?因为一甲三名从殿试发榜之后就可以直接授予官职,状元授翰林院修撰,榜眼、探花授翰林院编修。初步断定,墓主人不是榜眼就是探花。只是很可惜,该读者没有向御史提供具体的姓名,要不然就能查到是哪一科的。

御史之所以要用“理论”和“初步断定”,还是对墓主人一甲进士的出身存有疑问。清代的进士虽然各有等次,但是在民间的称谓并不严谨,很多二三甲进士都可以说是“进士及第”。

比如在御史的老家徽州地区,就有很多明清古民居的匾额上面就写着“进士及第”,但这些进士其实都不是一甲进士,只是为了好听一点,才故意抬高身份。其实我们也很少见到进士匾额上有“进士出身”或“同进士出身”的字样,一般都写进士及第。

此外,清代的一甲三名按照惯例是不外放为地方官的,有也是少数,他们作为读书人的榜样,一般都在京师为官,当然也有个案,但基本上一甲三名外放都是高等级官员,官至督抚布按一级的较多。

【3、贵西兵备道】

贵西兵备道就很容易理解了,属于实官,简称“贵西道”秩正四品,任地在贵州省安顺,自雍正以后带兵备衔。实际上能做到四品的道员已经很不容易了,至少已经超过了90%的文官。

【4、庚午科重赴鹿鸣宴加三品】

庚午科指的是嘉庆十五年乡试,这一年墓主人受邀重赴鹿鸣宴。鹿鸣宴是各省乡试后,为新科举人举行的盛大宴会,是科举考试中一项重要的国家庆典。

为了表示朝廷重视读书人以及敬老爱老的传统,朝廷规定举人周甲之后若还在人世,就可以与新科举人一起同赴鹿鸣宴,即所谓的“重赴鹿鸣宴”。

往前推六十年,墓主人就是乾隆15年考中的举人,大致估算年龄,应该在80岁左右。又,墓主人去世的时间是嘉庆乙亥年,即嘉庆二十年,所以去世的时候至少是85岁,在这古代绝对属于高寿了。

让御史不理解的是,墓主人既然死于嘉庆二十年,那么理所应当参加嘉庆十六年举行的“重赴恩荣宴”,这是只有进士才能享受的荣誉,有清一代也没有几个,就是身体不好也会让子孙抬着去京师,为何墓碑上就没有刻上去?

清代有定制,凡是重赴鹿鸣宴和恩荣宴者,皇帝都会有所表示,最常见的做法就是“加衔”,在原先的品级上加一品,墓主人生前最高的职务是正四品道员,所以就有了加三品的恩荣。

需要注意的是,墓主人虽然享受了加三品的虚衔,但是在封赠上却没有得以体现,仍是正四品的中宪大夫,所以墓碑上没有刻上通议大夫或中议大夫的字样。

奇怪的是墓主人的妻子原先和丈夫一样,享受四品封赠“恭人”的待遇,但在后面却加上了三品官妻子才有的“赠淑人”待遇。这一点也是御史百思不得其解的,有知情的读者朋友,希望能解疑答惑。