中科院微小卫星创新研究院发布消息!中国第一颗“太阳卫星”即将发射,已经举行了出征仪式,并且对卫星运输方案、发射场工作计划、飞控准备和组织管理等工作部署和安排。

所以,这个消息意味着中国“太阳卫星”进入了发射阶段了。

而该任务按照之前的报道来看,预计是在2022年10月进行,在酒泉卫星发射中心择机发射。

所以,相对来说,还有一个月的准备时间,9月可能也是进行各项任务准备的最关键时间段。那中国的“太阳卫星”到底有多强?为什么选择太阳活跃的时段发射?下面我们就一步一步地来看看。

中国第一颗“太阳卫星”是中国进行太阳探索的重要工程,其实它的全名叫“先进天基太阳天文台”,该项目在2011年的时候就被提出来了,是我国首颗专用于太阳空间探测的卫星。

当然,针对太阳的探索来说,这并不是什么简单的事情,在技术,卫星材料等方面都是极大的挑战。

我国能够将“太阳卫星”研究出来,那必然说明已经掌握了这些技术,保密性技术这里就不单独提了。不过,对于中国的太阳探索来说,其实起步还是比较晚。

从上世纪六十年代以来,世界各国先后发射了70多颗太阳探测器相关卫星进入太空。

当然,作为航天大国,看到太空探索的薄弱,的确也是令人伤感。所以,我国也必须踏出这一步——那就是要用自己的“太阳卫星”进行太阳探索。大家要知道,中国的太阳物理研究位居世界第二,但用的都是“别人家”的数据。所以,让中国自己的太阳卫星“飞天”显得迫在眉睫。

不过,从太阳卫星的研究方面,我们也可以看到,中国的速度还是快,从2011年提出以来,其实我国仅用了5年的时间,就完成了背景型号研究。

而为了更大化地进行对太阳的探索,我国也是进行了多方面的突破,所以,在2022年我们才看到“太阳卫星”的发射消息。而对于正常的太阳卫星研究来说,从最初的概念提出到最后发射上天一般需要10到15年,甚至更长的时间。而中国从提出到发射,也就11年的时间,也算是相当不错了。

所以,2022年的“太阳卫星”发射,又是中国太阳探索工程之中的历史性一幕,它进入即将发射的阶段,我们也只能继续等待“发射”的那一刻。

的确,2022年是太阳活跃期时段,那对我国的发射也是一种挑战。

按照公开数据显示,AOS-S卫星研制时间超过5年,重888KG,将运行在720KM的太阳同步轨道,设计寿命大于4年。

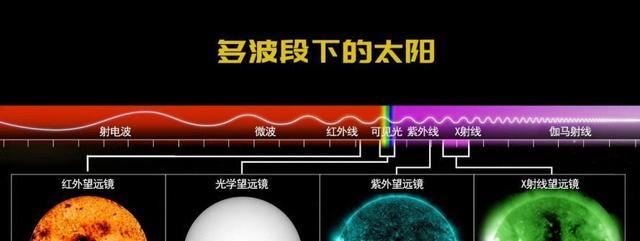

它拥有全日面矢量磁象仪、莱曼阿尔法太阳望远镜、太阳硬X射线成像仪,搭载3台有效载荷,将用于测量太阳磁场,观测日冕物质抛射和太阳耀斑。

而对于太阳的活跃期来说,2022年正是处于太阳的“25个周期活动时段”,并且在极大值时期发展。

初步预计,在2025年达到巅峰。而在这个时段,的确是我国对太阳观测,获取数据的最好时段。

因为在这个时间段之中,太阳黑子,太阳耀斑爆发强烈,日冕物质抛射也更强。这就非常有利于最大化地进行探测。这比较符合我国ASO-S计划“一磁两暴”的研究。所以,是非常不错的时期。

这就是为何我国要悬着在太阳活跃期发射的原因之一。当然,从主要的科学指标来看,有四个。

第一、研究耀斑和日冕物质抛射的相互关系和形成规律。

第二、研究太阳爆发能量的传输机制及动力学特征。

第三、研究耀斑爆发和日冕物质抛射与太阳磁场之间的因果关系。

第四、探测太阳爆发,为我国空间天气预报提供支持。

所以,这四个目标看上去简单,却需要极强的技术支撑才行。虽然说,中国并不是全球第一个发射“太阳卫星”的国家。

但是,对于中国首颗太阳卫星来说,其实从大众化的心理来讲,成功就行,无论它能够探索多少成就,这都是中国太阳工程的历史性一幕。而现今带上这么大的压力去执行任务,反而令人更加紧张了。我们也期待中国一次能够完成更多的成就。

总结近些年来,中国的航天技术发展可以说是突飞猛进。虽然相对于其他部分国家来说,各个项目的起步比较晚,但是,我们也在追求更先进的技术推荐。航天技术的发展只是其中的一部分。

而通过已知的火星工程,嫦娥工程,中国空间站工程等,也证明了中国的航天实力已经是大大地提升了。所以,再来进行太阳的相关性探索,那必然也可以获得相关性的成果。

当然,长期以来,中国的航天技术发展,追求的都是共同研究,共同交流,希望能够一起发展出一些成果。

所以,在本次中国太阳卫星获取相关性的成果之后,也将实现全球的共享。虽然很多人说,这么多年来,我国各种发展都在技术共享,希望一起发展,但是别人还是对我国“防范”,不希望我们自己强大起来。

的确也是这样。但是,国家肯定也考虑到了这些问题,所以如何做这个我们也是干预不了的。我们也只能期待自己国家的技术发展越来越强,未来也不会受到别人的限制。

就如中国空间站来说,国际空间站这么多年了,从未邀请过中国进行相关性研究。那么中国就依靠自己的努力,自己来建设一个,也没有说没有国外的技术支持,我们就做不出来。而且我国做出来,也是要对全球范围进行开放。

所以,我们并不担心其他国家可以学到自己的技术,我们还在发展,希望的是能够利用自己的东西产出更多的研究成果,这才是我们希望的。

只有获得了更多的研究成果,那么我们才能够吸收更多的技术,这样国外对中国的技术也才会更加感兴趣,这个时候,我们就掌握了主动权了。