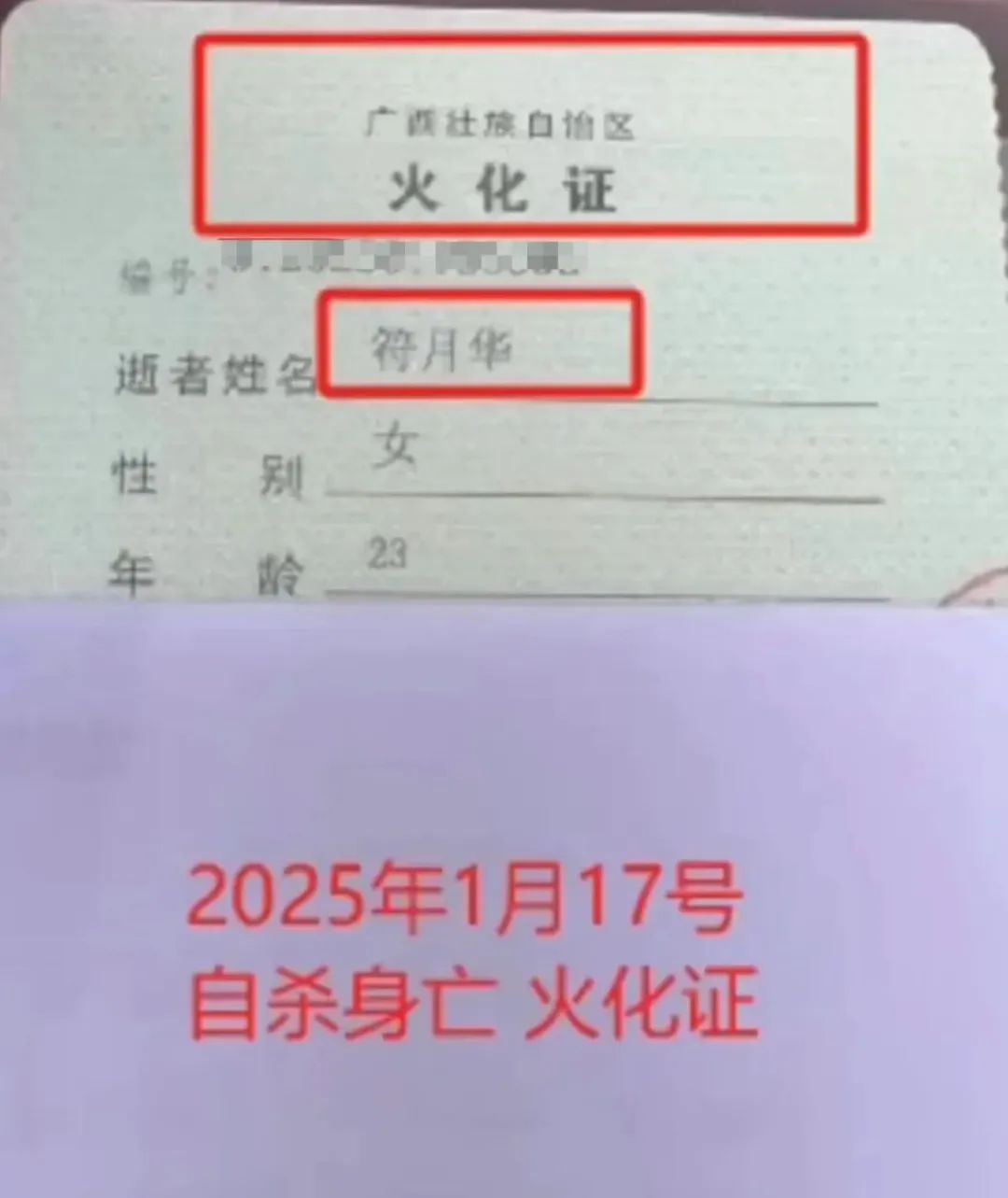

2025年1月17日,广西百色市,23岁的符月华在家中自杀,这个消息犹如晴天霹雳,在不经意间击碎了一个家庭的幸福。

原本这只是一起普通的悲剧,但随着更多的知情人站出来发声,我们才渐渐揭开了她背后深藏的黑暗:她的死亡,背后竟然隐藏着一个可怕的真相。

像许多贫困家庭的孩子一样,她唯一能依靠的,就是那一张用功读书的成绩单。

符月华从小成绩非常优秀,2017年,她以全县第一的成绩考入了百色祈福高中,这所学校在当地有着不小的声誉。

进入高中后,符月华的表现简直无懈可击,尤其是理科,这对于许多女孩来说是个高不可攀的高峰,但她却轻松地登上了这个“珠穆朗玛峰”。

她不仅在班里碾压了无数男生,还是年级第一的常客,那座座“年级第一”的座位,几乎成了她的专属宝座。

然而,随着高二的到来,她的状态开始发生变化。

成绩的剧烈波动,情绪上的不稳定,甚至开始出现自残的倾向。

她的家人急忙找到学校了解情况,得到的回复却是:“孩子学习压力太大了。”

这话听起来似乎有些“通情达理”,可背后隐藏的却是无法言说的痛苦。

符月华被诊断为重度抑郁症,并开始接受心理治疗。

然而,高考前夕,她彻底崩溃了——她撕毁了准考证,决定放弃考试。

为了帮助她重新振作,家人将她从百色市转学回到家乡复读。

一年后,她再次以全县第一的成绩考入了华东师范大学物理系,仿佛这是一切的转机。

但这并不是新的开始,而是另一场噩梦的开始。

大学生活并没有给符月华带来她期待的未来,相反,她的抑郁症再次复发,病情逐渐加重,甚至出现了精神分裂的症状。

最终,她不得不退学,回家养病。

尽管家人一直为她寻求治疗,但她的内心始终难以平复。

2025年春节前夕,符月华在母亲上班时,选择了结束自己的一生。

这一切来得那么突然,让人措手不及。

符月华的离世,让整个家庭陷入深深的悲痛。

随着这些资料的公开,令人震惊的真相逐渐浮出水面:符月华的死,背后竟然藏着另一个“罪人”。

“性侵害”之罪

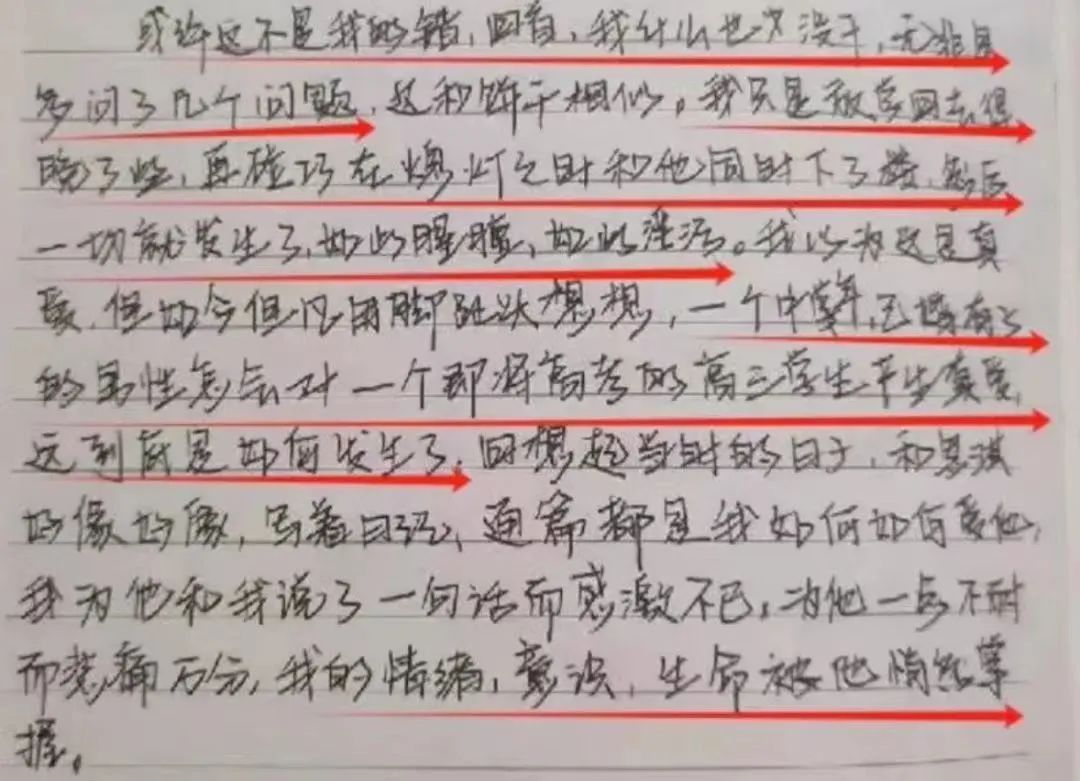

符月华的日记中,字里行间透露着无尽的痛苦。

她用清秀却带着深深疼痛的笔触,记录下了班主任唐毓文对她的伤害。

这些记录就像一把锋利的刀子,刺痛了每一个读到它的人——它揭开了一个老师如何利用权威和职位,步步逼近无助的学生。

符月华的家人把她的日记发到了网上,在那些内容中,有些部分不宜公开,但也有一部分可以让我们了解事情的真相。

他通过“关心”与“帮助”一步步侵入符月华的生活,从最初的“老师关怀”到逐渐越界的言行,他的每一步都像毒蛇的爬行,悄无声息,却致命。

符月华的内心世界,犹如被黑暗吞噬的星空,曾经灿烂的光芒渐渐消失。

她感到自己在一个无法逃脱的牢笼里,被无形的枷锁束缚着。

她的痛苦没有人理解,她也没有力量去反抗。

唐毓文的一句话一个眼神,仿佛是将她引入深渊的桥梁。

它更像是深深埋藏在日常生活中,慢慢腐蚀心灵的毒药。

符月华的死,不仅仅是一个个体的悲剧,它是一场社会的失职,它暴露了教育系统和社会中的黑暗面。

从符月华的故事中,我们该如何反思?

符月华的故事,绝不仅仅是个体的悲剧。

她的死亡揭示了一个更为深刻的问题:在这个充满光鲜的世界背后,有多少人正在默默地承受着不为人知的痛苦?她只是成千上万受害者中的一个,然而她的悲剧却让我们不得不直面社会中的隐性暴力和制度漏洞。

每一份沉默的痛苦,都值得我们去关注。

每一个受害者,都应该得到公正的对待。

符月华并不是孤单的,她的痛苦,可能就发生在我们身边的某个孩子身上。

作为社会的一员,我们不能掉以轻心,不能让悲剧再度上演。

教育不仅仅是知识的传授,更是对学生心灵的呵护和关怀。

面对这些沉痛的真相,我们又该如何行动?

我们无法改变符月华的命运,但我们可以从她的故事中汲取力量,去保护更多的孩子,去关注那些沉默的呼声。

教育的意义,不仅仅是成绩的排名,而是给予孩子们关爱,帮助他们成长,教会他们如何面对这个复杂的世界。

也许,符月华的死亡带给我们的,不仅仅是悲伤,更是一种警醒:每一个受害者背后都有我们可以做得更多的责任。

我们不能让无数个符月华再次沦为黑暗中的牺牲品。