我在初中的时候,有一次,看着几个男生晚自习聚在一起看一本书,我很好奇,问他们在看什么?他们嬉皮笑脸地说:“可好看了,带颜色的!你要不要看看?”

我感觉自己被轻薄,非常懊恼,一定要告诉老师。一个男生赶紧打圆场说:“不是不是,是作家王小波的《黄金时代》,别听他们胡说。”

我虽然没有告诉老师,但是也认定了这不是一本好书,很可能是“小黄书”!

这个念头在十年之后在大学里真正读到《黄金时代》这本书之后,才发现自己当年的成见有多么深。

这本书确实不适合年少时读,理解不了,会只看得到带颜色的部分,看不到其背后的深意。

这本书里,确实有着大量的男女之事描写,但是正如王小波坦荡描写,李银河专门研究这一领域,当我们敞开谈的时候,它已经不再神秘隐晦。

越是晦涩无视、觉得羞耻,不能被暴露在阳光之下,越容易藏污纳垢。

王小波和妻子李银河的一些理念是领先于时代的,这也导致了他们不论是生活方式、理念还是作品和研究成果都一直伴随着争议。

他们两个是一对特立独行的夫妻,一个是“流氓”作家,一个是大名鼎鼎的李银河。

现在两人名声都很大,可惜的是,王小波在生前籍籍无名,死后被人追捧。

纵观王小波、李银河的一生轨迹,他们俩的成就和人生道路与他们的家庭出身、过往很有关系。

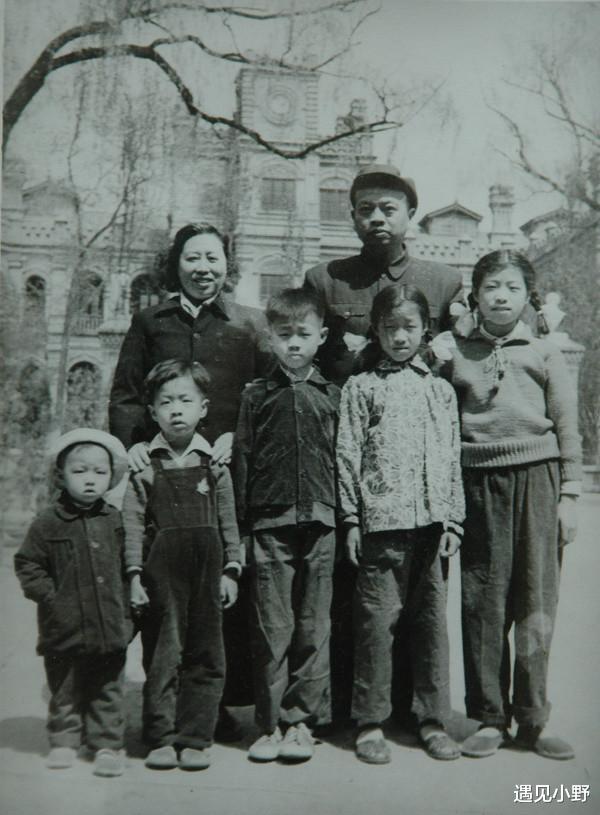

1.出身知识分子家庭,早年出身不好经历丰富,从小就展现出过人的写作才华1952年,王小波出生于北京一个高级知识分子、高级干部家庭。他的父亲王方明、母亲宋华都是教育部司局长。

王小波出生时,王方明刚好遭遇风波,所以儿子起名为小波。王方明就被错化为“阶级异己分子”,到人民大学教授逻辑学,一直到1979年才平反。

那个年代,家中有个“阶级异己分子”,作为“三反”分子,出身不好,对个人和家庭都是很大的冲击。王小波在高压环境中长大,对于人性比一般人要透彻。

组织上让王小波的母亲宋华与王方明离婚,宋华不同意,觉得王小波的父亲是一个好人,很长一段时间,家里靠宋华一人的收入支撑全家。

歪个楼,王小波的母亲宋华是我们山东人,山东女人就是这样,也许朴实无华,但是特别能吃苦,特别能忍耐,特别讲情义。

1958年,6岁, “大跃尽”运动爆发,给王小波留下了深刻的印象。作家都早熟,普通人对于五六岁时发生的时候可能很快就遗忘,王小波却牢牢记了下来,并在他日后的作品中呈现出来。

王小波从小就展现出了过人的写作才华。1964年时他读小学五年级,一篇作文被选作范文在学校中广播。后来就是经历了特殊的“十年运动”,这段经历也在后来的作品《似水流年》中有展现。

1968年,16岁,下放云南兵团参加劳动,混乱的秩序,困顿的生活,无处安放的青春,他开始拿起笔尝试写作,这就是《黄金时代》的写作背景,也是作家之路处女作《地久天长》的生活来源。

1971年,19岁的王小波到母亲的老家山东插队劳动,成为一名知青,只上过一年中学的他被推举为民办教师,暂时脱离繁重的劳动。后来,这段生活经历成为《战福》的背景。

1973年,21岁,回到北京做了一家工厂的工人。工人的生活经历被他写进了《革命时期的爱情》中,并创作了地下小说《绿毛水怪》,在他的朋友圈中传阅。

李银河偶然看到了这本小说,想认识小说作者,两人由此相识、相恋、携手一生。这一段我们下面讲。

王小波由于家庭出身、时代背景,早年人生经历很丰富,下放、插队、做工人、考大学都经历过,在早年的磨练中,他对于人性通透,这些丰富的生活经历也成为他写作的宝贵财富。

2.李银河嫌弃王小波丑想分手,最终被才华吸引,成为灵魂伴侣一生丁克不管你承不承认,有的人就是被上天钟爱的,李银河和王小波就是,他们的起跑线是很多人到达不了的终点线。

李银河也是出生在一个高级知识分子家庭,她妈妈是李克林,是人民日报农村部主任,是参与人民日报创建的为数不多的女编辑(记者)之一,父亲是中共早期报纸《平汉线报》的负责人林韦。

李银河的父母志趣相投思想进步,自由恋爱而结婚,家庭氛围民主开明。

1977年,在《光明日报》文史部担任编辑的李银河偶然从一份手抄的“地下”小说《绿毛水怪》中得知了王小波的存在。

她被王小波的才华吸引,惊为天人,想认识一下。在她的想象中,拥有如此绝世才华的应该是一个翩翩佳公子。但真正见到王小波却大失所望:太丑了!

确实,王小波的长相吧,和才华不成正比,李银河说王小波的长相:黝黑的皮肤、忽扇忽扇的招风耳,厚厚的嘴唇,说起话来龇牙咧嘴,别提有多丑。

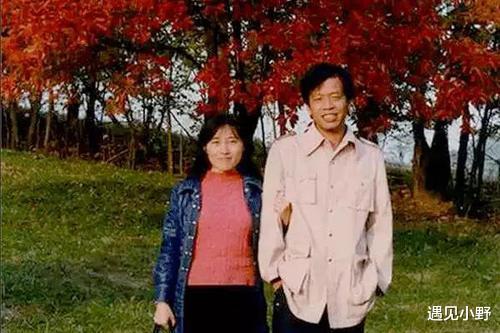

王小波对当时的白富美李银河一见钟情,开展了追求,由于两人出身、见解、对文学的热爱有很多相似之处,时间长了,李银河发现王小波是个很有趣的人,交往了一段时间。

但相处了一段时间,李银河还是过不去“丑”这一关,提了分手。

王小波也不甘示弱,对李银河说:“你也长得不咋地啊”。

最后两人又神奇地复合,并在1980年秘密结婚,婚后一起去美国念书学习。

在这一点上,可以看出李银河对于王小波是真爱,因为两人初相识时,王小波是一个工人,而李银河是国字号大报《光明日报》的编辑。

王小波是一个只上了一年初中的人,李银河是大学毕业生。一个为对方才华倾倒,一个对对方一见钟情。

后来,李银河去国务院研究室做政策研究,又进入社会科学院任职,绝对是一个高知高收入高出身的女性。直到决定与王小波结婚,王小波才刚读大二,前途未卜。

两人婚前就已经决定不要孩子,做丁克,因为觉得两人的精神世界都很丰富,不需要孩子来维系关系。

3.工人变身大学教师,留学美国,回国后辞职专心写作靠李银河养1978年,26岁的王小波做了5年工人后,高考恢复,他进入高考考场,考取中国人民大学被顺利录取。人大毕业后,留校任教。并创作《三十而立》等小说,并开始筹备《黄金时代》,此后筹备期长达10年。

1984年,32岁,追随妻子赴李银河就读的美国匹兹堡大学,做研究生。在美国期间仍然醉心于写作,为了生存出门打工总是受伤,李银河心疼王小波,让王小波专心写作,她来赚钱。

1988年,李银河硕博连读结束,夫妻俩一同回国,王小波担任北京大学讲师。同年,小说《黄金时代》历经10年准备终于得以出版,不过是在台湾出版。在大陆被判定为“黄色小说”无法出版。

1992年王小波正式辞去教职,成为一名自由撰稿人,专职写作。

在之后,王小波对自己的作品虽然很有自信,但除了李银河之外,并不被外界认可,虽然写了不少,但是没有出版社愿意出版。

因为王小波的作品中有不少的“性描写”,出版界认为这是“黄色小说”。

王小波没有收入,就靠妻子李银河做研究员的工资养着。

1994年,华夏出版社女编辑赵洁平看过王小波的《黄金时代》后,决定帮他,趁着主编不在,出版了《黄金时代》,被主编严厉指责,大病一场。

而且出版的6000本书,过了三年也没卖完。李银河和王小波用板车拉着书去一本一本地叫卖。

我相信那几年,王小波也时常是很挫败的。任何一个作家,都渴望被认可,被读者接受,形成共鸣,可惜王小波生前没有等到这一刻。

他去世后同行的作家一个也没有来送行的。

让人啼笑皆非的是,在他去世一个月后,出版社开始出版他的书籍,人们仿佛刚刚发现了一个伟大的作家一样,发现了他作品的价值和这个作家的伟大。

4.这本《黄金时代》到底讲了什么其实很简单,就是男青年王二和女青年陈清扬之间的荒诞爱情故事,带着一点黑色幽默。

陈清扬由于不是标准意义上的贤妻良母:皮肤黝黑粗糙、身形走样、衣着朴素、低眉顺眼,因为人们觉得她这些特征都不符合,就判定她为“破鞋”。

她找到王二证明她不是“破鞋”。王二却认为大家认为你是破鞋,你就是破鞋,没有道理可讲。王二劝她接受,以“伟大的友谊”之名和陈清扬搞起了“破鞋”。

结果在陈清扬和王二的“友谊”里,真的成了“破鞋”,爱上了王二。

这就是荒诞的现实和人性。

特殊时代,环境高压,欲望被压制的多厉害,反弹的就有多厉害。你自己唾弃的东西,也许会吞噬掉你,终有一天会变成你曾经唾弃的样子。

你是不是破鞋不重要,他们认为你是你就是,最终有一天你会真的变成破鞋。

在这个荒诞的局中,你是扮演了哪个角色?

结语王小波英年早逝,死于突发心脏病。当时,李银河正在英国访学,王小波身边一个人都没有,在北京郊区的一间小屋里走完了一生。

据说,从现场来看,发病时很痛苦,曾用头撞墙,用牙齿咬墙。

因为籍籍无名,葬礼上没有一个作家同行前来告别。

令人惋惜的是,他死后,以《黄金时代》为代表的“时代三部曲”开始谋划出版,并终于得到世人认可,被疯抢一空,加印10多次,印数20万册。

人们歌颂他的伟大,惊讶他的才华,发现他对“人性”和“欲念”的把握如此精准,而我们又在这生活的荒诞里扮演了什么样的角色呢?

有一定阅历的人才能读懂王小波,明白人性的黑色幽默和苍凉。年少时看不懂,只看到了色情,中年时再读王小波,体会到了这背后的荒诞和慈悲。

作家刘心武说:“《黄金时代》不是一般的好。太好了。”

高晓松说:“他在我读过的白话文作家中绝对排第一,并且甩开第二名非常远,他在我心里是神一样的存在!”

麦家说:像王小波这样的作家在中国偏少,他的英年早逝对我们是一种损失,如果让他多活十年,他也许能和鲁迅一样齐名。

王小波“时代三部曲”(《黄金时代》+《白银时代》+《黑铁时代》)现在促销期间,三本书只要98元,也就是一顿饭的钱,就可以带你走进王小波的精神世界,体会他对人性、对“欲念”、对社会的透彻领悟。