江南水乡有个青柳镇,镇上有户李姓人家,家主李老爷是当地有名的乡绅,为人正直,乐善好施。其子李修远,年方二十有二,生得眉清目秀,自幼聪慧过人,十八岁便考中了秀才,如今正在家中苦读,准备来年的乡试。

这年春天,李老爷为儿子定下了一门亲事,是邻镇林家的千金林玉瑶。说起这林家,也是书香门第,林老爷在县衙当师爷,膝下有一对双胞胎女儿,长女名玉琅,次女名玉瑶,都生得如花似玉,且精通琴棋书画,是远近闻名的才女。

婚期定在端午之后。李修远虽未见过未婚妻,但听闻林二小姐温婉贤淑,也就欣然接受了父亲的安排。

转眼到了大婚之日。李家张灯结彩,宾客盈门。当新娘的花轿停在门前时,李修远心跳如鼓。他按照礼数踢轿门、牵红绸,将新娘引入堂中。拜天地时,他偷偷瞥了一眼身旁的新娘,只见她凤冠霞帔,身段婀娜多姿虽看不见面容,但举止端庄优雅,让他心生欢喜。

婚礼过后,宾客散去。李修远带着几分醉意来到洞房,轻轻掀开新娘的红盖头。烛光下,一张如花似玉的脸庞映入眼帘——柳叶眉,杏仁眼,樱桃小嘴,肤若凝脂,果然是个绝色佳人。

"娘子。"李修远轻声唤道,心中满是柔情。

新娘微微低头,脸颊绯红,更添几分娇媚。两人喝了合卺酒,说了些体己话,气氛渐渐融洽。

就在李修远准备吹灭蜡烛时,新娘突然抬头,眼中闪过一丝他看不懂的情绪:"夫君,我有一事相问。"

"娘子但说无妨。"李修远温柔回应。

"你...真的能够分辨我和姐姐吗?"林玉瑶的声音很轻,却像一块石头投入平静的湖面,激起李修远心中无数涟漪。

"这...娘子何出此言?"李修远一时语塞。他从未见过林家大小姐,只知道两人是双胞胎,长相极为相似。

林玉瑶幽幽一叹:"没什么,只是随口一问。夜深了,歇息吧。"

这一夜,李修远辗转难眠。新婚妻子那句莫名其妙的问话在他脑海中挥之不去。天蒙蒙亮时,他才迷迷糊糊睡去,醒来时已是日上三竿,枕边人早已起身。

婚后数日,李修远发现妻子行为有些古怪。她时而温婉可人,时而活泼灵动,仿佛变了个人似的。更奇怪的是,有天夜里他半夜醒来,发现妻子不在床上,直到天快亮时才悄悄回来。

这天清晨,李修远在书房读书,妻子端来参茶。他注意到妻子右手腕上有一颗小小的红痣,形状像朵梅花。记得新婚之夜他并未发现这颗痣,难道是记错了?

"娘子手上何时多了这颗痣?"李修远随口问道。

林玉瑶手一抖,茶水差点洒出:"一直...一直都有啊,夫君莫非忘了?"

李修远心中疑云更甚,但面上不显,只是笑笑:"许是我记错了。"

当晚,李修远假装熟睡,果然半夜时分,"妻子"轻手轻脚地起身出门。他悄悄尾随,只见"妻子"来到后花园的假山旁,那里早有一个身影等候——借着月光,李修远震惊地发现,那人竟与自己的妻子长得一模一样!

"玉琅,你可算来了。"假扮林玉瑶的女子说道,"这两天可把我憋坏了。"

"辛苦姐姐了。"真正的林玉瑶握住对方的手,"爹娘那边没起疑吧?"

"没有,我说你身子不适,在自己房里休息。"被称作玉琅的女子笑道,"你那夫君倒是细心,今天还问我手上的红痣呢。"

李修远躲在树后,听得心惊肉跳。原来这几日与他同床共枕的竟是妻子的姐姐!难怪行为举止时而不同。可她们为何要互换身份?这其中必有蹊跷。

次日,李修远借口去县城买书,实则直奔林家。他要找岳父问个明白。

林师爷见女婿突然造访,有些意外:"修远怎么来了?玉瑶没一起?"

李修远决定开门见山:"岳父大人,小婿有一事相询。玉瑶和玉琅...她们可是有什么秘密?"

林师爷脸色骤变,手中茶盏"啪"地掉在地上:"你...你知道了什么?"

见岳父如此反应,李修远更加确信自己的猜测:"昨夜我发现她们姐妹互换身份,不知为何如此。"

林师爷长叹一声,示意李修远坐下:"此事说来话长..."

原来,十八年前的一个雨夜,林师爷从山中救回一对奄奄一息的女婴,襁褓中还有一枚刻有奇异花纹的玉佩。当时他与夫人成婚多年未有子嗣,便将女婴当作亲生抚养,取名玉琅、玉瑶。谁知三年后,林夫人竟意外怀孕,生下一子。随着孩子长大,姐妹俩渐渐察觉自己与弟弟相貌毫无相似之处,加之偶然听到仆人闲谈,开始怀疑自己的身世。

"三个月前,她们不知从何处得知真相,来质问于我。"林师爷痛苦地说,"我只好如实相告。从那以后,姐妹俩就变得神神秘秘,常互换身份,不知在谋划什么。"

李修远心中一震:"那枚玉佩现在何处?"

"玉琅一直佩戴在身上,说是亲生父母留下的唯一信物。"林师爷答道。

辞别岳父,李修远在回程中陷入沉思。经过一家茶楼时,他无意中听到两个衙役的对话。

"听说县令大人最近在找一枚祖传玉佩,说是十八年前丢失的,悬赏百两银子呢。"

"可不是嘛,据说是县令夫人生双胞胎时被人偷走的,连孩子一起没了..."

李修远心头一跳,急忙上前询问详情。衙役告诉他,县令夫人当年确实生了一对双胞胎女儿,但产婆说孩子夭折了。最近却有传言说孩子其实是被偷走的,随身带着一枚家传玉佩。

回到家中,李修远发现"妻子"正在绣花。他不动声色地观察,果然在对方颈间看到一枚若隐若现的玉佩——正是岳父描述的那枚!

"娘子今日气色不错。"李修远试探道。

"妻子"抬头微笑:"多谢夫君关心。"

李修远注意到,今天的"妻子"举止温婉,应是真正的玉瑶。他故意提到:"今日在县城听说一件奇事,县令大人正在寻找十八年前丢失的双胞胎女儿,据说还带着一枚祖传玉佩..."

"啪嗒",玉瑶手中的绣花针掉在地上,脸色煞白:"夫...夫君从何处听来?"

"街边衙役闲聊罢了。"李修远故作轻松,"娘子怎么了?"

玉瑶强自镇定:"没什么,只是觉得那县令丢女寻女,着实可怜。"

当晚,李修远再次假装熟睡。果然,玉瑶悄悄起身,从柜子深处取出一封信,匆匆写下几行字,然后轻手轻脚地出门。李修远立刻跟上,见她将信塞进假山的一个缝隙中。

待玉瑶回房后,李修远取出那封信,只见上面写着:"姐,县令已知真相,速带玉佩离开,切勿回家。——瑶"

李修远恍然大悟:原来姐妹俩早已知道自己是县令的女儿,而县令如今也在寻找她们。她们互换身份,或许是为了保护彼此?

次日一早,李修远发现"妻子"又变回了玉琅——她手腕上有那颗红痣。他决定不再暗中观察,而是直接问道:"玉琅,你们到底在隐瞒什么?"

玉琅大惊失色:"你...你如何知道是我?"

"红痣。"李修远指了指她的手腕,"玉瑶手上没有。告诉我实情,或许我能帮上忙。"

玉琅眼中含泪,终于道出原委。原来三个月前,姐妹俩偶然听到养父母谈话,得知自己身世。后来玉琅在县城被县令夫人看见,夫人觉得她酷似年轻时的自己,便暗中调查。县令得知后,派人威逼利诱,想要那枚玉佩作为证据。

"那玉佩是唯一能证明我们身份的东西。"玉琅哽咽道,"县令为人狠毒,当年就是他嫌弃双胞胎是女儿,命产婆将我们丢弃。如今他无子继承家业,才想起寻找我们。"

"所以你们互换身份..."

"是为了保护玉佩。"玉琅点头,"我假扮玉瑶住在你家,她则躲在家中密室。这样即使县令抓到我,也得不到玉佩。"

李修远心中一阵刺痛:"你们早该告诉我。现在玉瑶独自在家,岂不危险?"

话音刚落,林家的小厮慌慌张张跑来:"小姐,不好了!二小姐被县令的人抓走了!"

玉琅顿时面无人色:"他们一定是为了玉佩!玉瑶身上没有,他们会..."

李修远当机立断:"我去救她。玉琅,你立刻带着玉佩去找周举人,他是县令的政敌,会帮我们。"

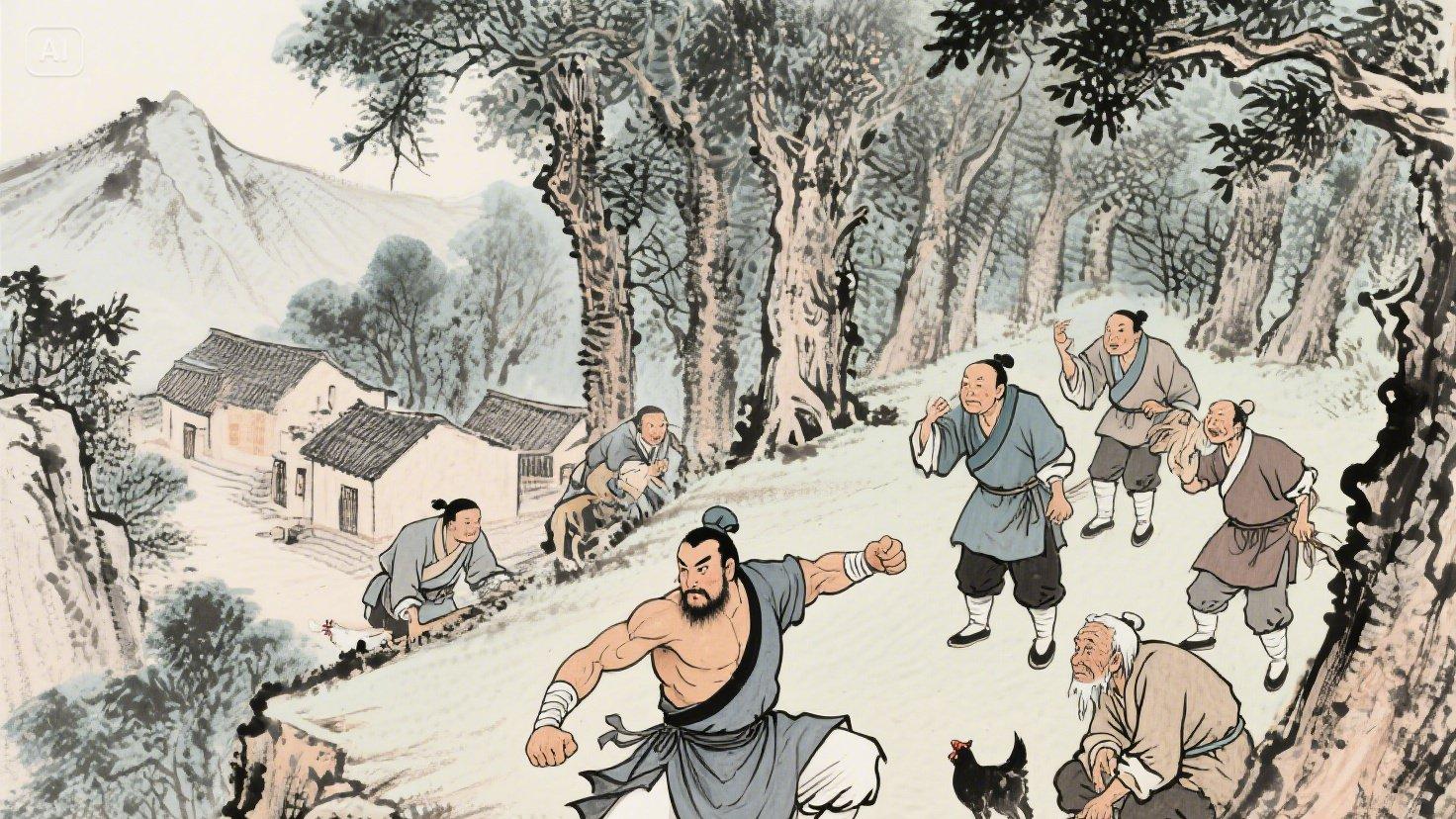

夜幕降临,李修远带着几个可靠的家丁潜入县衙后院。据小厮打听,玉瑶被关在西厢的密室里。他们制服了守卫,找到被绑在椅子上的玉瑶。

"夫君!"玉瑶又惊又喜,"你怎么..."

"别说话,我们走。"李修远迅速解开绳索,拉着她就往外跑。

刚出房门,四周突然亮起火把。县令带着十几个衙役将他们团团围住:"好个李秀才,夜闯县衙,该当何罪?"

李修远将玉瑶护在身后:"县令大人绑架民女,又该当何罪?"

县令冷笑:"她是我亲生女儿,我带她回家,天经地义。"

"那为何要绑着她?"李修远质问,"你不过是想要她身上的玉佩作为证据,好认回女儿继承你的家业罢了!"

县令脸色一变:"你...你怎么知道?"

这时,一个衣着华贵的中年妇人冲了出来:"住手!都住手!"她扑向玉瑶,泪流满面:"我的女儿,我苦命的女儿啊!"

县令夫人仔细端详玉瑶的脸,又摸了摸她耳后的胎记,哭得更厉害了:"不会错的,这就是我的女儿!老爷,你看她耳后的蝴蝶胎记,和玉琅一模一样!"

县令不耐烦地推开夫人:"玉佩呢?没有玉佩,如何证明她们是我的种?"

"在这里。"玉琅的声音从人群后传来。她手持玉佩,在周举人和一众乡绅的陪同下走来:"县令大人,这玉佩你可认得?"

县令一见玉佩,眼中闪过贪婪之色:"快给我!"

"且慢。"周举人上前一步,"县令大人,十八年前你抛弃亲生骨肉,如今为了继承香火又想认回,天下哪有这等道理?更何况,你为了得到玉佩,不惜绑架威胁,实在有违官箴!"

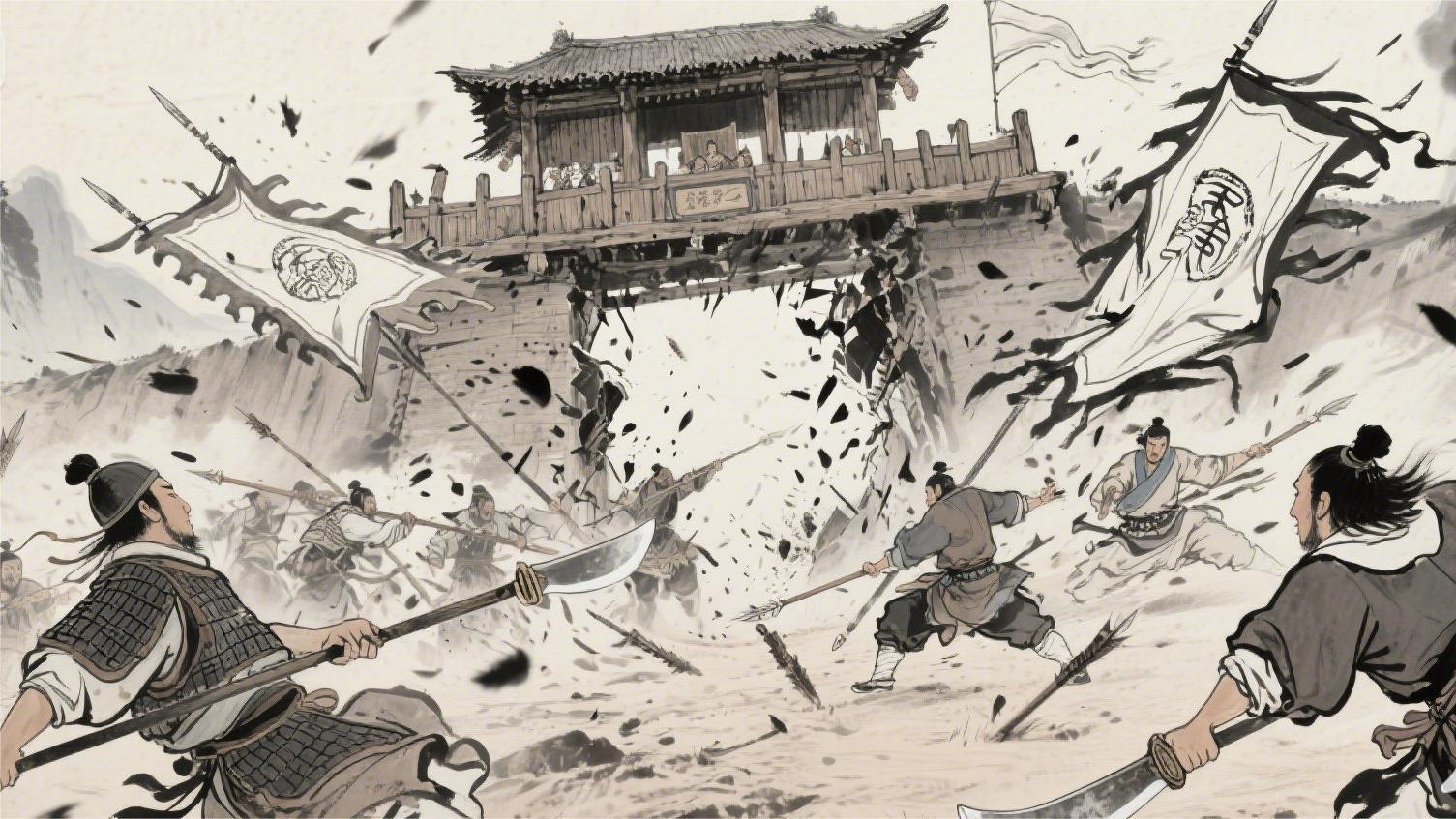

在场乡绅纷纷附和。县令见势不妙,突然拔出匕首向玉琅刺去:"贱人,把玉佩给我!"

李修远眼疾手快,一把推开玉琅,自己却被划伤了手臂。众人大怒,一拥而上将县令制服。周举人当即宣布要联名上书,弹劾县令的恶行。

事后,在县令夫人的苦苦哀求下,姐妹俩同意认祖归宗,但拒绝与县令相认。朝廷很快下了批文,革除县令官职,发配边疆。夫人则与女儿们团聚,将十八年的亏欠一一弥补。

经历了这场风波,李修远与林玉瑶的感情更加深厚。而玉琅在周举人的帮助下,远赴京城求学,成为当时少有的女学士。

至于那枚引发风波的玉佩,最后被一分为二,姐妹俩各持一半,作为永远的羁绊。每当月圆之夜,李修远总会打趣地问妻子:"娘子,我现在能分清你和姐姐了吗?"

玉瑶便会笑着回答:"分不清也无妨,反正我这一生,只认你一个夫君。"